И.Б.Мардов

Лев Толстой. На вершинах жизни

Часть 4. После смерти

«Я от Тебя не уйду, и Ты от меня не уйдешь,

потому что я часть Тебя. И нет разделения между

Тобою, и нет смерти: а есть ряд перемен, которые

и пережил я и лучше переживу еще"(66.369).

1 (42)

Человеческую жизнь в теле Толстой как-то раз сравнил с движением в трубе. Труба – тело. То, что движется в ней, – душа. В юности, молодости движение в трубе легко и свободно, так как труба-тело широка для души. Но чем больше душа расширяется (растет), тем теснее ей двигаться в теле. И в то же время "во все время движения человек все ближе и ближе видит перед собой полный простор и видит, как идущие перед ним скрываются, исчезая в этом просторе. Как же, чувствуя всю напряженность, сдавленность движения, не желать поскорее дойти до этого простора? И как же не желать и бояться приближения к нему?" (45.474).

Изучая взгляды Толстого, необходимо помнить о том состоянии вместе этой и иной жизни, в которое последние двадцать лет своей жизни он все более и более погружался. Толстого мы, как говорил князь Андрей, "понимаем по-своему". Это относится не только к его учению о душе или о смерти и посмертном существовании, но и к его учению об отречении от животной личности, о безбрачии и целомудрии, о науке, церкви и государстве и даже о вегетарианстве и "опрощении". И его учение о ненасилии мы можем понять только с точки зрения требований ВСЕЙ (земной и внеземной вместе) жизни.*) Почти всегда и почти по всем вопросам толстовского учения остается нечто такое, что не заметно нам и что, надо полагать, видимо только из центра не этой жизни. Хотя на первый взгляд Толстой изъясняется предельно просто и ясно.

"Как от огня топится воск в свече, так от жизни души уничтожается жизнь тела. Тело сгорает на огне духа и сгорает совсем, когда приходит смерть"(45.471).

Если Толстой шел к новому центру не в этой жизни, то, быть может, он усмотрел там что-то такое, что хотелось бы видеть и нам. Но болью своей души Лев Толстой был основательно погружен в дела человеческие, и до конца дней деятельность его в немалой степени была все же обращена к тут живущим людям. Кроме того, Толстой считал, что люди не знают, что будет после смерти и что было с ними до этой жизни, не только потому, что не могут знать, но и потому, что им это "не нужно знать". Основания, например, такие:

"И отчего мы не знаем, что будет? Мы и теперь склонны пренебрегать этой жизнью для будущей, теперь, когда мы не знаем, что ж бы было, если б мы знали? – Открыть нам, что будет с нами после смерти, нельзя было: если бы мы знали, что нас ждет дурное, было бы лишнее страдание; если бы мы знали, что нас ждет прекрасное, мы б не жили здесь, а старались бы умереть. Только если бы мы знали, что там нет ничего, только тогда мы бы жили здесь хорошо. Оно почти так и есть. Скорее всего предполагать, что нет такой жизни, которую мы бы нашими орудиями мысли и слова могли выразить"(51.73).

Вообще говоря, Толстой всегда неохотно делился и своими мистическими прозрениями, и своим пониманием посмертной жизни.

"Это предмет до такой степени мне близкий, важный, что когда я думаю о нем, то только о нем одном, и отвечаю только себе"(88.308).

Вот эти его ответы самому себе мы и попробуем обнаружить.

В разное время Толстой думал о посмертной жизни по-разному. Однако допускал лишь три возможности, три участи прохода человека через смерть. Про одну из них он всегда говорил чрезвычайно глухо. Но все же имел ее в виду. В результате прожитой земной жизни человек может выйти из существования, уничтожиться. Такой результат предусмотрен еще в "Соединении и переводе четырех Евангелий", где сказано, что высшая душа – корень, а Бог – садовник и что "кто не живет на корне, тот отрезается и погибает". Не уничтожается только то, что приносит плод (см. 24.730-2). Бог может уничтожить совсем, и Лев Толстой в своих молитвах не исключал и такой поворот дела (см., например, 52.110.).

Для приносящего плод обнаруживаются два варианта, два исхода, два выхода из земного существования через смерть или, если угодно, два варианта спасения.

"Когда мы умираем, то с нами может быть только одно из двух: или то, что мы считали собой, перейдет в другое отдельное существо, или мы перестаем быть отдельными существами и сольемся с Богом"(45.465).

Быть с Богом, жить в Боге ВСЕЙ Жизнью, слиться с Ним – величайшая из Вершин Жизни. К ней, как много раз можно убедиться, читая Толстого, всей душой стремился Лев Николаевич. Об этой Вершине он знал давно, с сорока лет. Напомним, что князь Андрей находится в состоянии и этого и того существования вместе, в состоянии Птицы Небесной, но такой Птицы, которую непосредственно питает Бог. Евангельский образ Птицы Небесной для Толстого это образ включенности существа в Жизнь Самого Бога. В Платоне Каратаеве проявлялась не просто высшая жизнь и высшее естество ее, а наивысшая Жизнь и наивысшее Естество ее. Но одно дело – художественные образы, а другое – Вера. Во всяком случае, первые двадцать лет после своего духовного перелома Толстой в глубине души не верил (а иногда и открыто говорил об этом) в реальность перехода человека (его высшей души) прямо в лоно ВСЕЙ Жизни.

Всю дальнейшую жизнь со времен "Войны и мира" Толстой развивал каратаевскую мысль, то есть стремился постичь проявления Жизни Бога в земной жизни человека. На кое-какие мотивы его прозрений в этом направлении мы указывали выше. Разовьем тему. Вот что думал Толстой по этому поводу в декабре 1889 года, когда он еще не до конца вошел на поприще личной духовной жизни:

"То, что нам кажется движением нашей личной жизни, есть движение нашей формы жизни, когда мы становимся под углом к направлению жизни Божеской. Когда же станем по направлению воли Божьей, то она проходит через нас, переставая нас двигать, и тогда иллюзия пропадает, и тогда мы сознаем, что мы, наша жизнь, нечто иное, как сила Божья. И тогда представляется необходимость перенести свое сознание из оболочки, формы, в силу ее направления. Эта трудность, однако, побеждается сама собой и устраняется вопрос о бессмертии и будущей жизни. Сознание жизни перенесено из движущейся формы в источник силы, в самую волю Божью, вечную, бесконечную. Я из сознания формы перешел к сознанию самой жизни. Так как же мне усомниться, что то, что есть одно, было и будет, что оно не умрет? Я сознаю себя самою силою жизни, которая проходит через меня, движение моей жизни есть колебание этой формы, стоявшей под углом к направлению силы и понемногу устанавливающейся в том же направлении. Устанавливается одинаковость направления, движение прекращается, плотская личная жизнь кончается, я перехожу в силу, проходящую через меня".

Всё четче и образнее Толстой разъясняет и дополняет свою мысль.

"Ясно думал и радостно о том, что жизнь моя, а потому я заключаю и всего, есть сила Божия, есть вся сила жизни, которая проходит через меня, через (ограниченное и органическое) часть всего, и я могу пропускать через себя эту силу и могу задерживать ее: вот вся моя роль в жизни; задержать я не могу, но могу задерживать. Жизнь мира мне представляется так: через бесчисленные и разнообразные трубочки стремится жидкость или газ, или свет. Свет этот есть вся сила жизни — Бог. Трубочки это мы, все существа. Одни трубочки неподвижны совсем, другие чуть-чуть, третьи больше и, наконец, мы (люди. – И. М.) совсем подвижные трубочки. Мы можем совсем пропускать свет и можем загораживать его на время. — То, что мы называем своей жизнью, личной жизнью — это способность стать поперек свету — не пропускать его, истинная же жизнь есть способность стать так, чтобы пропускать свет вполне, не задерживать его. Но когда человек стал так, движение его жизни кончается. Оно кончается, когда человек уже начинает устанавливаться так. Движение жизни кончается и тогда человек чувствует, что он только тогда сделал всё, что должно, когда он устранился так, что его как бы нет. Когда человек познает эту отрицательность своего личного существования, тогда он переносит свою жизнь в то, что проходит через него, в Бога. Я испытываю это, слава Богу. — Хотел я выразить яснее словами то, что верю, что во мне сила Божия, делающая дело Божье, и потом убедился, что это не нужно: довольно того, что я не я, а сила Божья, делающая во мне. Как и сказано Иоанном, V гл., 19. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и сын творит так же"(50.190-1).

Человеку дана сверхъестественная сила задерживать Свет Бога, «загораживает его на время», держать в клетке Птицу Небесную или загораживать ей путь. Её надо освободить или пропустить соответствующими операциями над животной личностью. Но что при этом происходит с духовной личностью, с высшей душою, с духовным Я? И что есть это духовное Я?

"Но что ж эта сила бесконечная вся? Ходящее через меня не есть я, а я был частью всего; но как я перестал быть частью, я слился со всем — Нирвана? Так что ли? Представляется так. Тайна, вечная. И не нужно дальше знать. Знаю только, что мне не страшна смерть при этом. В руки Твои предаю дух мой! Обособленность его, составлявшаяся формой, через которую он проходил, кончается, и я соединяюсь со Всем".

Упоминание о нирване свидетельствует не о тяготении Толстого к буддизму, а о тогдашней неразрешенности Толстым вопроса «Я» человека. Ответ на этот вопрос найдется у Толстого только через 20 лет. Сейчас же, в 1889 году, он всё ближе и ближе подходит к мысли прохождения духовного Я через ряд существований.

"Думается это так: я представляю себе сначала, что я умру здесь и возвращусь к жизни где-нибудь в другой форме — положим, самое простое — существа вроде человека в детстве; и пойду опять развиваться или находить то положение новое, ту форму, при которой проходила бы беспрепятственно сила Божия. Хорошо. Но потом думаю: но если и не буду помнить себя, как не помню прежней жизни, то я ли это буду? Не я. Да, зачем же мне быть тем же я. Всё, что будет, будет я. Только, может быть, свяжется опять часть этого я с какой-нибудь формой. Так что погибели, уничтожения, смерти нет. И прямо буддийское отношение: не то что как бы мне не умереть; а как бы мне опять не ожить? По мне ожить, т. е. связаться опять с формой, прекрасно и не ожить хорошо".

Толстой, как видите, находится на полшага от мысли о том, что высшая душа человека может стать как Птицей Небесной, так и духовным существом, связанным с новой внеземной формой действительности. И первый вариант – "хорошо". И второй вариант – "прекрасно". Да и можно ли человеку выбирать между ними?

"Но не ожить, т. е. не связаться опять с какой-нибудь формой, не ожить нельзя, потому что сила Божия одна сама в себе без формы есть только мое представление и очевидно неточное, ложное, не полное. Сила же Божья двигающая, направляющая формы жизни, т. е. живое в формах – это не мысль, а это самая действительность".

Так какой же вывод? Общего вывода (или одного выбора) у Толстого пока нет:

"Сам я, разумеется, не могу быть тем, чем хочу; всё, что я могу, я могу не помешать Божьей силе проявляться в моей ограниченной форме"(50.190-2).

Все смутно. Одни вопросы. И на эти смутно заданные себе вопросы Толстой через месяц, в конце января 1890 года получает ответ в видении сна. Но прежде, чем рассказывать о нем, надо сказать несколько слов о понятии "Обителей" у Толстого.

2 (43)

В первых стихах главы XIV Евангелия от Иоанна читаем:

"Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я".

Мысль о многих обителях в доме Отца запала в душу Толстого с молодости. Евангельская фраза эта упоминается в его записях и 50-х, и начала 70-х годов.

В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой утверждает, что евангельская фраза о многих обителях не метафора, как ее обычно понимают, а "очень глубокая мысль". Стихи Евангелия от Иоанна он переводит так:

"В мире Божьем жизней много разных. Если бы этого не было, я бы сказал вам: я иду приготовить место вам. И когда уйду и приготовлю место, то опять приду и возьму вас к себе, чтобы где я и вы были".

Из Евангельского текста следует, что в Небесном Царстве Бога всем (верующим христианам, конечно) места хватит. По толстовскому переводу, "Христос прямо говорит: выкиньте из головы мысль о месте, где вы будете блаженствовать после смерти, – такого места нет".

Основная мысль этих стихов, по Толстому, в том, что "в Божьем мире дух пребывает самыми разнообразными проявлениями. Мы знаем проявление духа в живом человеке; но вот я умираю, выхожу из жизни нам понятной, но дух мой где-нибудь, в каком-нибудь новом проявлении будет жить… Что с нами будет, когда мы будем жить после нашей смерти, мы не можем знать. Жизнь в Боге самая разнообразная и непонятная для нас. Сказать, как законники, что я пойду к Аврааму и приготовлю вам там место, я не могу, это была бы ложь. Одно могу сказать, что в жизни я показал вам то, к чему надо стремиться"(24.716-19).

О множественности "способов отделения существ от мира", о которой Лев Николаевич говорил в последующих работах,*) пока что нет и речи. Всего существуют два рода жизни: смертная земная жизнь и вселенская несмертная истинная Жизнь «в Божьем мире». И сообщает он, как видите, о разнообразных обиталищах «жизни в Боге», а не о разнообразии Обителей существования, одна из которых – Обитель земная. Во времена работы над Евангелиями у Толстого еще нет двух вариантов «спасения», двух возможностей для перехода из земной жизни после смерти: в Жизнь ВСЕГО (Бога) и в следующую Обитель существования.

К представлению об Обителях в начале 90-х годов Толстой был приведен всем ходом своего духовного развития. Хождение высшей души через Обители действительно только для личной духовной жизни, как продолжение ее развития после смерти тела. Жизнь же в Боге то же самое, что "не ожить", перейти в состояние, напоминающее нирвану, где "движение его (отдельного существа – И. М.) жизни кончается", где "он устранился так, что его как бы нет", где "всё, что будет, будет я", где "я сознаю себя самою силою жизни, которая проходит через меня", где "я не я, а сила Божья, делающая во мне". Такой вариант исхода высшей души в состояние Птицы Небесной – определенно внерабочий, из работы – куда? В беструдность? «Новое жизнепонимание» – мировоззрение непрестанной работы личной духовной жизни – не допускало осуществления такой возможности; вернее, допускало при условии исполнения всей необходимой духовной работы, что, очевидно, невозможно: действительность проявления силы жизни Бога в мире, знает Толстой, совсем иная.

«Сущность учения Христа в том, – пишет Толстой в середине 90-х годов, – чтобы человек узнал, кто он, чтобы он, как птица, не пользующаяся своими крыльями, бедствующая по зиме, понял, что он не смертное животное, зависящее от условий мира, а как птица, понявшая, что у нее есть крылья и поверившая в них, понял бы, что он, сам он, никогда не рождался и не умирал, а всегда есть и проходит в этом мире только одну из бесчисленных форм жизни для исполнения воли Того, Кто послал его в эту жизнь»(53.75).

"Настоящее только то, что никогда не было, новое; а все новое – трудно, трудно особенно потому, что не видишь конца; не знаешь, дело ли это или не дело, как и не можешь знать, потому что оно не кончено и всякую минуту может перестать быть делом"(87.83).

Про Птицу Небесную вряд ли можно сказать, что ее никогда не было, что она есть то новое духовное существо, которая рождается вновь в духовном росте человека. С полным правом это можно сказать только про то "духовное существо", которое творится в нашей жизни для того, чтобы "связаться опять с формой", то есть вновь, в жизни следующей Обители, ожить как "живое в форме".

«Когда я думаю о смерти, мне радостно думать о том, как я проснусь к той жизни так же точно, как я просыпался к этой в раннем детстве»(54.110).

«Можно только то сказать, что новая жизнь начнется так же, как эта, уяснением своего положения в новых условиях»(54.102).

"Одно время, – рассказывает Толстой Черткову, – я живо представил, понял свою, нашу жизнь, как непрестанное скатывание под гору, в середине которой завеса. И не в середине, а мы катимся вниз между двумя завесами: одна сзади, другая спереди внизу, и кто выкатывается из задней, кто скатывается внизу за завесу, и мы все, перегоняясь, цепляясь, разъезжаясь, летим вниз… Весь ужас смерти только оттого, что мы воображаем, что стоим на ровном, а не катимся по покатому. От этого только мы пугаемся, потому что нам кажется, что он оборвался и полетел в неизвестную пропасть"(87.354).

На самом деле «смерть есть переход от одного сознания к другому, от одного представления мира к другому. Как бы из одной сцены с декорациями переносишься в другую"(53.198). Правильное понимание жизни – то, при котором человек в этом мире чувствует себя путником. "Перед нами одна станция в знакомых, одних и тех же условиях". И пройти эту станцию надо "бодро, весело, дружелюбно, совокупно деятельно, не огорчаясь тому, что сам уходишь или прежде тебя уходят туда, где опять будем все еще больше вместе»(53.78).

"Все больше и больше не то что убеждаюсь, – отмечает Толстой в 1902 году (то есть, войдя на поприще вселенской духовной жизни), – но всем существом чувствую нереальность этого мира, того, в котором мы живем. Не то, что нереальность, что всё это мечта, что его нет, а то что он есть одно из бесчисленных (если уж считать) проявлений жизни, а не то, что мы все думаем в детстве и юности, а многие и до смерти – что это настоящий единственный мир и другого нет. Ужасно жить, думая так. Чтобы хорошо жить, радостно, спокойно в этом мире, надо чувствовать, что этот мир одна точка, как точка настоящего во времени или какого-нибудь места в пространстве"(88.210).

Человек проходит последовательный ряд "станций", точек вечной жизни, "сцен с декорациями", разных Обителей существования. Вернее сказать, человек есть одна из таких Обителей, в которых живет его высшая душа.

«Я пришел откуда-то и уйду куда-то. Есть требования этой временной, промежуточной жизни, и требования той, из которой я пришел и куда уйду – всей жизни. Надо жить для всей – по ее требованиям и законам»(55.182).

Раньше Толстой различал свою земную жизнь и ВСЮ Жизнь Бога. Теперь он говорит о ВСЕЙ моей жизни, то есть сумме жизней «Я» во всех Обителях, и одной моей земной жизни, которая всего лишь "одна из обязанностей, должностей всей жизни"(50.45). Отсюда: "Только при понимании жизни в исполнении воли Пославшего получает смысл смерть и жизнь загробная"(52.87). Ибо "то (то, что после смерти. – И. М.) не будет другое, а то же"(51.111).

И в подтверждение – замысел художественного произведения:

«Хорошо бы написать историю того, что переживает в этой жизни тот, кто убил себя в предшествующей (жизни, Обители – И. М.): как он, натыкаясь на те же требования, которые ему предлагались в той, приходит к сознанию, что надо исполнить. И в этой жизни понятливее других, помня данный урок»(53.79).

То же и в отношении жизни в следующих Обителях:

"Какая будет эта будущая жизнь, мы знать не можем, но знаем, что она есть, и что я не умру. Знаю только, что я от Бога пришел и к Нему приду, и то добро, которое я познал здесь, и здесь проводил в жизнь и желал, что эту правду и это добро я найду в той жизни уже готовую, а там будут новые правды и новое добро, которых я буду достигать и достигну, и так без конца все буду ближе и ближе подвигаться к Богу, и как здесь служить Ему, так буду служить там и буду служить вечно"(69.100).

Впрочем, и "там" будет такая же, как и здесь, борьба жизни – "и там не будет всегда чувствовать себя в Боге и там будет эта борьба с личностью, разрывание личности – в этом жизнь, а думаю, что и там будет жизнь, к сожалению, как говорят буддисты; к счастью, как говорят христиане"(71.402).

«Я думаю, что как в этой жизни дело наше только в том, чтобы проявлять и разжигать в себе искру Божию, так и после смерти дело будет то же, хотя и в другой форме, о которой мы здесь понятия иметь не можем, и потому смерть не изменяет нашего дела, а только ставит нас в новые, лучшие против здешних условия. Лучше же будут условия потому, что всё в мире идет к лучшему — вперед, а не назад»(73.40-1).

Впрочем, и в представлениях Толстого в начале 80-х годов – и десять, и двадцать лет спустя – в конце концов достигается жизнь ВСЯ. Но в одном случае она достигается сразу же после выхода из земной жизни, в другом – посредством хождения через Обители.

«Вот он я, какой я есть, я жив и ничего не хочу для себя, хочу только делать то, что Ты хочешь от меня, – то, для чего Ты меня послал сюда. Если я плох и был и есть, то ведь все-таки держишь меня, каким я есть, и я плох для себя, а не для Тебя, стало быть, я нужен Тебе. Ну и вели мне делать, что Тебе надо. Я готов на все. Я плох, но с моим телесным и душевным убожеством я готов на все и буду делать это Твое дело, как я делал его прежде бессознательно, теперь сознательно, и не только в этой жизни, но всегда, везде, и во время моей смерти, и после нее. Я от Тебя не уйду, и Ты от меня не уйдешь, потому что я часть Тебя. И нет разделения между Тобою, и нет смерти: а есть ряд перемен, которые и пережил я и лучше переживу еще"(66.369).

3 (44)

В середине октябре 1889 года (следите за датами) Толстой пишет в Дневнике:

"Старость, иногда не старость, а приближение к смерти, есть переход части существа (части – неверно) в другой, тот дальнейший мир. Я чувствую иногда, что я живу в нем уже, в том мире. Добрая жизнь моя (когда есть таковая) есть последствие сознания той высшей жизни. Младенец, ребенок и юноша часто живут еще там назади, в прошедшем мире, и дурные дела их суть последствия их того сознания прежнего низшего мира. Полная жизнь здесь есть только момент – точка соприкосновения прошедшего сознания с будущим. Все это не так. Все это слова…"(50.158-9). Но уже слова – о разных Обителях существования.

Через два месяца после этого, в ночь на 31 января 1890 года или на 13 февраля 1890 года по новому стилю, Льву Николаевичу было сонное видение – прозрение хода через Обители.

Наутро он занес в Дневник:

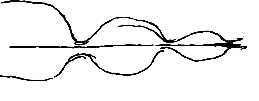

"Странное дело: с необыкновенной ясностью и радостью видел во сне

что жизнь человеческая не то, что я думал (нарисован круг с точкой в центре. – И. М.), а

не круг или шар с центром, а часть бесконечной кривой, из которой то, что я вижу, понимаю, имеет подобие шара"(51.15).

По очевидности непосредственного взгляда на человеческую жизнь вся она воспринимается в образе шара с центром. Если шар – моя жизнь, то её центр – "Я". Если шар – жизнь человеческая как таковая, то в центре ее – Бог. В прозрении сна Толстому открылось, что человеческая жизнь только представляется шаром с центром, на самом деле нет ни шара, ни центра. То, что видится и понимается шаром, есть часть "бесконечной кривой", вернее, череда переходящих друг в друга сфер или шаров. То, что представляется центром, точкой, в действительности есть стержень (на чертеже видения этого сна он очерчен двумя прямыми линиями по центру), проходящий сквозь все сферы по их общей оси.

Человеческую жизнь должно рассматривать не так, что она заключена в одну свою сферу. Она раскрыта в обе стороны и соединена в одно целое, как с предшествующей Обителью, так и с последующей Обителью, переход в которую совершается через особого рода «рождение».

Чтобы вполне оценить перелом в мистических взглядах Толстого, произошедший в первой половине 90-х годов, надо четко различить два понятия и соответствующие им два состояния неземной жизни. Это итоговое состояние жизни Птицы Небесной, вообще вышедшей из состояния жизни в Обителях и живущей вечной жизнью в Боге. И состояние жизни некоего духовного существа в следующей Обители, живущего, условно говоря, в будущей жизни. Об этом духовном существе Толстой в "Христианском учении" говорит, что оно "рождается" в этом мире, – в смысле находится в процессе рождения.

"Всё пребывание человека в этом мире от рождения и до смерти есть не что иное, как рождение в нем духовного существа"(39.128), – сказано в п.4 главы 10 "Христианского учения".

Мистической мысли Толстого в 80-х годах было свойственно противопоставление жизни вечной и жизни будущей.*) Еще два месяца назад, в конце октября 1889 года, Толстой размышлял в Дневнике, почему сын его Миша подражает не ему теперешнему, а тому, какой он был в юности, в 40-х годах:

"Не происходит ли это от того, что я думал прежде, что ребенок живет не весь тут, а часть его еще там, откуда он пришел, в низшей ступени развития; я же уж живу там, куда иду, в высшей ступени развития; но там я теперь отсталой, ребенок. Очень это наивно. Но никак не могу сделать, чтобы не признавать этого"(50.165).

Давняя толстовская идея Обителей в прозрении сна 1890 года дополнилась новым представлением о том, что и в этой Обители существования, как и в любой другой из бесконечного ряда их, жизнь человеческая есть волна, которая при рождении человека возникает из области вечной жизни Бога (а не из "низшего мира", как "думал прежде") и по смерти человека опять возвращается туда же, чтобы возродиться вновь волною жизни в следующей Обители. При таком взгляде никак нельзя сказать, что дурные дела ребенка суть все еще сохраняющиеся в нем последствия сознания прежнего мира.

«Мы думаем, – пишет Толстой через 10 лет, в 1899 году, – что душа ребенка – чистая доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, он имеет то самое высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям»(72.265). Что вполне понятно, так как он приходит в этот мир не из низшего мира, а из области непосредственной близости к вечной и высшей жизни Бога.

«Умереть значит уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть, хорошо, по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда»(56.117), – писал Толстой в 1908 году.

"Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее"(52.74).

Прозрение сна января 1890 года раскрыло перед Толстым ход жизни в каждой из Обителей. В том числе и в нашей. Ребенок приходит сюда от Бога, он ближе всего к истинной и вечной Его жизни. Затем он входит в жизнь, и вместе с тем, как это видно из толстовского рисунка, он все более и более удаляется от Бога и Его жизни. Так это продолжается до некоторой переломной точки, до вершины кривой рисунка Толстого. Эту точку мы назвали точкой главного перевала человеческой жизни, которую мужчина проходит в 40-45 лет, а женщина лет в 35-40. Сознание течения жизни в точке главного перевала меняется: до него человек сознает, что он идет в жизнь, после него – что спускается, сходит с жизни. И там, и там есть своя законная работа жизни. До главного перевала "должен жить для этого мира". После перевала "начинаешь жить для того, посмертного мира… Оба процесса нормальны, и в обоих есть свойственная состоянию работа»(53.170, 177-8).

Так Толстой думал в конце 90-х годов. Но и по прозрении сна 1890 года сход с жизни, начинающийся от вершины кривой, есть в то же время приближение к жизни Бога. Сначала человек идет в жизнь от Бога, а потом – с жизни к Богу. По смерти он, умозрительно говоря, должен превратиться в Птицу Небесную, которую Бог непосредственно питает жизнью. И затем, уже из состояния Птицы Небесной, вновь рождается к жизни в следующей Обители. Где повторяется то же самое. Надо полагать, что в этих циклах хождения "от Бога и к Богу" человеком – вернее, его высшей душою – совершается нужная Господу работа, в результате которой после жизни к Нему возвращается качественно иное существо, не то, которое входило от Господа в эту жизнь. – Отсюда, видимо, и толстовское представление о человеческой жизни как о вдохе и выдохе Бога, о Его дыхании нами.

Вот то, что, пожалуй, может быть вынесено из видения сна в 1890 года. Через четыре года после этого сна, в 1894 году, Лев Толстой видит несколько иную картину хождения через Обители.

4 (45)

24 января 1894 года Толстой из Москвы приехал в Гриневку, в имение сына Ильи. И тут страдает от давящих воспоминаний "пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или скорее отсутствующих отношений с женой".

"Как ужасна жизнь для себя, жизнь, не посвященная на служение Божьему делу! Ужасно, когда понял тщету и погибельность личной жизни и свое назначение служения. Эта жизнь не ужасна только для тех, кто не увидал еще пустоты личной семейной жизни. Она не ужасна, когда человек бессознательно служит общей жизни, и не ужасна, а спокойна и радостна, когда человек сознательно служит ей. Ужасна она во время перехода от одной к другой. А переход этот неизбежно должен пережить всякий. Я думаю, даже ребенок, умирая".

Земная жизнь не ужасна либо тогда, когда человек не знает в себе ВСЕЙ («общей») жизни, либо тогда, когда человек бессознательно (как Каратаев) или сознательно (как Лев Толстой) служит ей. Земная жизнь неизбежно становится ужасной во время перехода от одной к другой. Переход этот может совершиться в течение земной жизни – так он совершился в жизни Толстого; поэтому и земная жизнь его (в первую очередь его личная семейная жизнь) так ужасна. Но если, как обычно бывает, переход из одной жизни в другую жизнь совершается при смерти, то личная земная жизнь в момент умирания – ужасна.

Таким образом, ужас перед смертью – ошибка сознания. Смерти нет. Есть ужас земной жизни, возникающий при переходе из нее в другого рода жизнь, и этот ужас законен. Ужас этот "неизбежно должен пережить всякий", "даже ребенок, умирая".

Находясь в мучительном состоянии переживания безысходности ситуации семейной жизни, ища и не находя выхода из нее, из ее "ужасности", Лев Николаевич вдруг "расправляет крылья", "взлетает", переводит взгляд на сокровенно выношенные мистические мысли и в этот момент "отвечает только себе". Следующую строку в Дневнике Толстой заполняет одними точками, что у него обычно указывает на особое значение дальнейшего текста (см., например, несколько заполненных точками строк в сцене умирания князя Андрея). Потом он заговорил совсем другим тоном:

"Мне очень грустно, серьезно, но хорошо. Как будто чувствую приближающееся изменение формы жизни, называемое смертью. (Нет, и это слишком смелое утверждение.) Не изменение формы, а тот переход, при котором ближе, яснее чувствуешь свое единство с Богом. Так я представляю себе:

и т. д.

Прямая линия — это Бог. Узкие места — это приближение к смерти и рождение. В этих местах ближе Бог. Он ничем не скрыт. А в середине жизни он заглушен сложностью жизни"(52.108-110).

Сверхчеловеческую информацию, переданную Толстым в этом простом рисунке, переценить нельзя. Лев Толстой раскрывает самое значительное и глубинное из своих прозрений – прозрение мистического хождения высшей души через Обители существования. И, более того, – прозрение конечной цели и общего смысла этого хождения через Обители.

Сопоставив рисунок видения сна января 1890 года и рисунок прозрения 1894 года, легко обнаружить различия между ними.

Во-первых, изображение сферы Бога, сферы жизни вечной лишилось объема, и превратилось в осевую линию.

Во-вторых, каждая последующая Обитель отличается от предыдущей тем, что жизнь в ней меньше удаляется от Бога. Что видно по сравнительному расположению вершин кривой – точек главного перевала в Обителях.

Таким образом, высшая душа из Обители в Обитель все больше и больше приближается к вечной жизни Бога, чтобы в конце концов слиться с ней. Для этого, надо полагать, высшая душа и пущена сквозь Обители, в каждой из которых она растет, взрослеет, переходит в следующую Обитель взращенной и потому меньше удаляется от состояния вечной жизни.

В третьих, "узкие места" смерти и рождения при переходе из Обители в Обитель лишь приближаются к осевой линии, не достигая ее. "В этих местах ближе Бог", не более того. Может или не может человек, умирая, выходя из этой Обители, все же стать Птицей Небесной?

Непосредственным поводом для записи Толстым своего прозрения в январе 1894 года послужила мысль о неизбежности перехода каждого человека из Обители в Обитель через смерть и связанных с этим переходом из жизни в жизнь явлениях. Переход этот – нечто особенное.

Взгляд Толстого постоянно прикован не столько к своему новому центру в следующей Обители, сколько к "узкому месту", к самому переходу "смерть – рождение". Толстой не страшился смерти и в некотором смысле стремился к ней потому, что для него момент смерти – это момент перехода, момент наибольшего приближения к Богу, момент единственной возможности слияния с Ним.

"Но в момент перехода из одних пределов в другие сущность жизни, частица Бога, живущая в теле, на мгновение*) перехода приближается к полному освобождению; и это – близость к полной свободе от пределов к полному слиянию с беспредельным Богом, хотя и мгновенная, должна быть нечто особенное. Я представляю себе это так. Хотел нарисовать, но не выходит, короткий рисунок. Нарисовать я хотел то, что Я Божеское, перемещаясь из одного я материального в другое такое же материальное я, из одних пределов в другие, при переходе этом на мгновение остается ни в том, ни в другом и сознает себя только в Боге – полное спокойствие и удовлетворение"(88.87).

Высшая душа, Я Божеское в человеке на какое-то "мгновение" оказывается в состоянии Птицы Небесной, в котором Бог становится "мною". И следовательно, высшая душа, гипотетически говоря, может остаться в том высшем состоянии жизни, к которому она и идет через Обители. Именно к такому результату в своей жизни стремится всей душой Толстой. Не следующая Обитель привлекает его, а ось вечной жизни Бога. Словно Путь через Обители предназначен только для тех, кто в момент перехода не сумел стать Птицей Небесной.

"Господи, прими меня, научи меня, войди в меня. – Молит он, начертив рисунок хождения через Обители. – Будь мною. Или уничтожь меня. Без Тебя не то что не хочу, но нет мне жизни. Отец!"

Если высшая душа человека в момент перехода из Обители в Обитель не стала Птицей Небесной, живущей вечной жизнью в Боге, то в дальнейшем есть два варианта. Либо уничтожиться ("или уничтожь меня"), либо родиться в жизнь новой Обители. Толстой постоянно чувствует опасность, подстерегающую при переходе "смерть-рождение".

"Та жизнь начинает привлекать меня, только страшен процесс путешествия. Только бы переехать благополучно, а там уже все будет хорошо»(53.194), – надеялся Толстой во времена работы над "Христианским учением". В 1896 году он пишет дочери Маше, что мучительные родовые схватки бывают не только в этой жизни, но и "в той, при переходе"(69.55). Так что и "там" можно не родить и не родиться…

Момент перехода при смерти – своего рода экзамен, определяющий участь каждого. Недаром Толстой считал, что "особенно ценна последняя минута умирания"(45.464), что жизнь продолжается до последнего мгновения, которое может изменить всё.

"Призвание определяется после смерти. Последние часы, минуты могут придать смысл всей предшествующей деятельности, или погубить ее, – и потому, пока жив, ни на минуту не надо отвлекаться рассуждениями праздными о том, в чем состоит моя миссия, – от исполнения ее"(65.118).

"Только смерть и последние минуты, часы, годы дают смысл жизни. – Учил он. – Так что, может быть, я еще не начал жить"(51.22).

И все же, хождения через Обители предполагает возникновение в недрах этой жизни нового и рабочего духовного существа, предназначенного не для вечной жизни, а для жизни в следующей Обители. Но как же в утробе человеческой жизни создается и вынашивается новое духовное существо для той жизни? Ответ на этот вопрос, поставленный прозрением хождения через Обители, и ищет Толстой.

5 (46)

В основательно изданном новейшем словаре "Философы России XIX-XX столетий (биографии, идеи, труды)", в статье о Толстом сказано:

"В личности Т. различает ее индивидуальность и сферу, живущую "разумным сознанием". Как отмечал В. В. Зеньковский, в учении о "разумном сознании" Т. несколько двоится между личным и безличным пониманием его. С одной стороны, разумное сознание есть функция настоящего и действительного "я", как носителя своеобразия духовной личности; с другой стороны, разум, или "разумное сознание", имеет все признаки у Т. общемировой безличной силы".

Речь в Словаре и у В. Зеньковского идет о трактате "О жизни", где привычного общего понятия «личность» вообще нет, а есть низшая душа, животная личность ("индивидуальность") и духовное Я, высшая душа, обладающая своим (разумным) сознанием жизни, своим особым чувством жизни и несущая корневое Я человека ("сфера, живущая разумным сознанием"). Животная личность обладает сознанием отделенности. Высшее (духовное) Я человека обладает сознанием нераздельности. Принадлежащая сразу двум мирам высшая душа человека одновременно личная и сверхличная. Высшую душу, по-видимому, и нельзя понимать иначе. Конечно, она "двоится". Это ее конституционное свойство.

Для автора «Соединения и перевода четырех Евангелий» (1880 год) высшая душа – и отдельно существующий «сын Божий» в человеке, и частица «Сына человеческого», всечеловеческой Божественной инстанции. Для автора «Христианского учения» (середина 90-х годов) высшая душа – это и отделенное духовное существо, находящееся в процессе рождения, и посланная частица ВСЕЙ Жизни Бога.

Если взять высшую душу только с одной, конечной и "смертной", ее стороны и понимать ее в конкретной человеческой "индивидуальности", где она проходит крохотную часть «всей» своей жизни, то тогда действительно ее восприятие столь неустойчиво и непоследовательно "двоится", что не дает философствующему уму получать твердые ответы на основные вопросы жизни. Вся беда мысли, учил Толстой, состоит в этой, обычно не декларируемой, но невольно правящей сознанием точке зрения.

"Человек уставился глазами в маленькую, крошечную частицу своей жизни, не хочет видеть всей ее и дрожит об том, чтобы не пропал из глаз этот крошечный излюбленный им кусочек…. Чтобы иметь жизнь человеку, надо брать ее всю, а не маленькую часть ее, проявляющуюся в пространстве и времени". Ибо "тому, кто возьмет всю жизнь, тому прибавится, а тому, кто возьмет часть ее, у того отнимется и то, что у него есть"(26.398-409).

Упрек в недодуманности и неопределенности понимания высшей души впервые высказан все тем же А. А. Козловым, повлиявшим, как мы уже говорили, на восприятие Толстого философской мыслью своей эпохи. Персоналист А. А. Козлов стремился показать, что учение Толстого имперсоналистично, не признает "бытия индивидуальной человеческой субстанции", отрицает его. Некоторые попреки Козлова в истории философии имели для понимания мысли Толстого блокирующее значение.

«Я» высшей души, как свое особенное отношение к миру, есть "то, в чем состоит сознание истинной жизни". – Объясняет Толстой в "О жизни". – Но «Я» высшей души есть и то, в чем состоит чувство истинной жизни. "Это – то Я, которое любит это, а не любит этого". "Почему один любит это, а не любит этого, этого никто не знает, а, между прочим, это самое и есть то, что составляет основу жизни всякого человека".

"Так что только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое, и есть то особенное и основное Я человека, в котором собираются в одно все разбросанные, прерывающиеся сознания. Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то невидимого и непознаваемого нами прошедшего".

Это "особенное свойство" любви, замечает Толстой, "обыкновенно называют характером", образование которого связывают с известными условиями места и времени. "Но это несправедливо. – Возражает Лев Николаевич. – Основное свойство человека более или менее любить одно и не любить другое не происходит от пространственных и временных условий, но, напротив, пространственные и временные условия действуют или не действуют на человека только потому, что человек, входя в мир, уже имеет определенное свойство любить одно и не любить другое. Только от этого и происходит то, что люди, рожденные и воспитанные в совершенно одинаковых и временных условиях, представляют часто самую резкую противоположность своего внутреннего Я".

По некоторым практическим соображениям Толстой тогда избегал публичной постановки мистико-персоналистических вопросов. Какова внеземная жизнь моего действительного Я, писал он в «О жизни», "я не могу знать, могу гадать, если люблю гадание и не боюсь запутаться. Но если я ищу разумного понимания жизни, то удовольствуюсь ясным, несомненным, и не хочу портить ясное и несомненное присоединением к нему темных и произвольных гаданий". Отсюда, быть может, и применение термина "характер" в «О жизни». Встретив это понятие в работе Толстого, А. А. Козлов парирует: характер не субстанция, не "я", а только – свойство, атрибут, предполагающий субстанцию, которая обладает характером. Это положение критики Толстого с легкой руки А. А. Козлова стало расхожим.

Когда Толстой сообщает о "свойстве любить одно и не любить другое", то имеет в виду целостного человека – и пристрастную любовь животной личности (в меньшей степени), и, прежде всего, особенности проявления любви "внутреннего Я" конкретного человека. Это и "степень моей любви к добру и ненависти к злу… составляющее именно меня, особенного меня", это и "известная восприимчивость к одному и холодность к другому, вследствие чего одно остается, другое исчезает во мне", это и то, что "есть основная причина всех остальных явлений моей жизни". Толстой, разумеется, говорит не столько о психологическом характере, который имеет та и иная животная личность, сколько о лично-духовном характере Я высшей души.

"Входя в серьезное душевное общение с людьми, – разъясняет Толстой, – ведь никто из нас не руководствуется их внешними признаками, а каждый из нас старается проникнуть в их сущность, т. е. познать, каково их отношение к миру, что и в какой степени они любят и не любят".

Совершенно очевидно, что под понятием «характер» Толстой в «О жизни» разумеет конкретное проявление особенного «отношения к миру» данного человека, создаваемого и задаваемого духовным Я. Если животная личность и участвует в этом процессе, то извращая его.

Конечно, в термине "характер", примененном не только к животной личности, но и к высшей душе, к Божественному Я в человеке, есть изъян. Сам Толстой обнаружил и исправил его.

25 июля 1890 года*) Толстой сначала думал о расхожем научном утверждении, что все наши мысли и чувства суть продукт мозга.

"Хорошо. Это правда. Ум, мысли, чувства, но сознание жизни? жизнь, которую я сознаю в себе? Сознание жизни? Это уже не отделение мозга, а жизнь – таинственная сущность, Бог. Что же это? Какое свойство этого? Стремление захватить как можно больше. – Любовь есть стремление обнять больше, уйти от себя и захватить больше… всё – быть Богом. Стремление к Богу. К Нему я иду и приду. Стремление Бога, который во мне – освободиться".

Дав далее формулу христианской любви, Толстой продолжает свою мысль:

"Думал о том, как я объяснял личное бессмертие в "О жизни". Не верно. Характер, да, это особенность, выросшая в прошедших веках, скрывающаяся в бесконечности, но оно (личное бессмертие такого рода. – И. М.) умирает с плотью и возрождается в потомстве, но не связано с моим сознанием. Мое сознание это Бог – и не иметь характера. – Даже не могу сказать, что моя жизнь должна расти в любви. И этого не могу знать. Моя жизнь есть Бог. Бог есть сознание всей жизни. Для меня с моим ограниченным сознанием сознание всей жизни выражается любовью. Мы и стремимся к наибольшему сознанию, к сознанию всей жизни, она-то и есть любовь".

Теперь Толстой, как видите, во-первых, вычитает из того, что он в "О жизни" называл «характером», все, что относится к животной личности, и, во-вторых, оговаривает, что "христианская любовь" (и, следовательно, Птица Небесная, живущая в соответствующей ей жизненности) не совместима с понятием характера. Бог есть сознание "всей" жизни, стремление к которой и есть (агапическая) любовь. Это вносит изменения в представление бессмертия, достигаемого любовью.

"Привязанный корнями к своему личному сознанию, я стремлюсь к сознанию всего – это стремление выражается любовью, пока я привязан корнями к своему личному сознанию. Но отрешись я от него – умри, и любовь станет (может быть, это так) сознанием всего, что я люблю. Во всяком случае, мое сознание, отрешенное от личности, станет сознанием Божества, сознанием всего. Мое сознание будет сознанием всего. А я желаю, что мое сознание перестанет быть сознанием, связанным с ограниченной личностью. Я не могу представить себе этого – так это хорошо – и от того боюсь. Если я отрекся или как бы то ни было освободился от своей узкой личности, то почему же всякая жизнь не будет мне то же, что и моя жизнь? Непонятно. Но все идет к тому, что во мне есть Бог, и быть им хорошо всегда, начиная с этого мира"(51.66-7).

Мысли такого рода мы уже разбирали выше. Но вот отличие: "всё, что будет, будет я" в том случае, если по смерти "любовь станет сознанием всего, что я люблю". Не «сознанием Всего», не Птицей Небесной, а того, «что я люблю». Ранг возможного в посмертном существовании отчетливо понижается.

"Любовь есть сознание единства и стремление к нему"(50.192), – говорил Толстой до видения первого сна в 1890 году. Сразу же после видения сна в этот пункт мировоззрения вводятся коррективы: любовь не только сознание единства как таковое, общее единство безотносительно времени и предметов, но – будущее единство себя, по сути дела, будущее сознание Я, образованное "сознанием всего, что я люблю" в человеческой жизни. Всё это пока что весьма гадательно. "Может быть, это так", – оговаривается Толстой.

Картина начинает проясняться после откровения сна 1894 года. Вот запись сентября 1895 года:

"Очень смутно то, что хочу написать, но сильно взволновало и обрадовало меня, когда пришло в голову: именно: Отчего «я» – «я», тот же «я», который был 60 лет и 30 лет и 2 часа назад, – потому что я люблю это «я». Потому что любовь связывает этих всех различных, растянувшихся во времени «я», в одно целое. Во времени мне ясно видно, как любовь связывает «я», собирает его в одно. В пространстве, тоже в моем теле… Любовь к своему «я» в известных пределах пространства и времени и есть то, что мы называем жизнью. Эта любовь к своему «я» есть любовь, кристаллизовавшаяся, ставшая бессознательной, а любовь к другим существам во времени и пространстве есть, может быть, приготовление к другой жизни".

И тотчас – попытка сделать общий вывод:

"Наша жизнь есть плод предшествующей сферы любви, а будущая произойдет от сферы любви в этой жизни. Как? Обителей много. Не вышло»(53.55).

В сентябре не вышло. Через месяц, в октябре 1895 года – следующая попытка:

«Записал я так: Есть что-то такое – содержание, материал жизни, сама жизнь есть всё – Бог. В этом всем я объединился, и всё на мой взгляд объединилось. Объединено все любовью. Я возлюбил прежде тело свое, и оно стало «Я». Я возлюбил теперь дух, и оно (новое духовное существо? – И. М.) станет после смерти другое «Я». Постараюсь сказать это точнее:

Когда я очунаюсь к жизни – сознаю себя, я вижу себя и по времени и по пространству объединенной частью какого-то бесконечного целого, в котором я вижу такие же объединенные чем-то части, подобные мне, которые я называю людьми, или живыми существами, или даже растениями; это объединенное любовью существование, которое я сознаю в себе и вижу в других существах, я называю жизнью. Дает эту жизнь, т. е. объединяет всё то, что объединяет меня, любовь, т. е. я люблю всё то, что составляет меня и по времени и по пространству. Такое же объединяющее начало любви я вижу во всех отдельных существах".

Эта часть рассуждений относится к теперешней земной жизни человека, к жизни в этой Обители. Теперь – о переходе в другую жизнь, в следующую Обитель существования:

"В жизни этой, по мере того, как живу, начинаю все больше и больше любить нечто, находящееся вне меня и не составляющее меня: я люблю и вещи и людей и более всего нечто отвлеченное – добро, благо, как я понимаю его, и все меньше и меньше люблю то, что объединенное любовью составляло и составляет меня, мою жизнь в этом мире. Из этого – из того, что я все меньше и меньше люблю то, что составляет меня, свою жизнь, и все больше и больше люблю то, что вне меня и, главное, нечто нематериальное, недоступное моим 5 чувствам, нечто духовное, и из того, что жизнь есть объединение любовью, я заключаю, что моя все уменьшающаяся любовь к этой жизни и все увеличивающаяся любовь к чему-то, находящемуся вне этой жизни, есть движение перехода от этой жизни к другой, еще не доступной мне, до тех пор, пока я не вступил в нее. Физическое умирание и все большая и большая любовь к тому духовному, что вне этой жизни, подтверждает меня в этом предположении".

В нашем земном бытии происходит как бы перевязывание узла жизни: тот узел, который был завязан в прежней Обители и с которым я вошел в эту жизнь (этот узел жизни Толстой в "О жизни" и пытался выразить через понятие «характера»), теперь постепенно развязывается и любовью завязывается новый узел жизни, для моей жизни в последующей Обители.

У Толстого начинает вырисовываться общая концепция движения через Обители.

"Я предполагаю именно то, что есть то, что представляется мне всем – Богом, и в этом всём проявляются различные единицы объединения, различные степени любви, делающие существа тем, что они суть. Я – одно из таких объединенных существ. В прежнем существовании я, не будучи человеком, любил то, что составляет духовное существо человека, и перешел из низшей ступени существования на ту, которую я любил. Теперь я люблю нечто высшее и перейду в ту форму существования, которая соответствует моей любви. И так форм существования может быть бесчисленное количество. Отца моего обители многи суть".

Что же это за Обители? Где они: в этом мире или в каком-то ином?

"Мир представляется мне таким, каким я его вижу и понимаю, – продолжает Толстой, – подразделенным на такие единицы не только существ, но планет, звезд только потому, что мое объединение такое, а не иное. Как только мое объединение будет иное, и мир для меня будет иной. Иной, но не всякий, а только такой, какой соответствует моим духовным требованиям, моей любви, разрастающейся в этом (в том, в котором мы живем. – И. М.) мире. Для разрастания же этой любви есть определенный закон, по которому оно (разрастание. – И. М.) совершается, закон нашей нравственной жизни, которому подчиняются все люди, так что всех людей ожидает одна и та же новая форма, новое объединение жизни", то есть новые рабочие духовные существа в следующей Обители существования.

"Всё это – предположения, – заключает Толстой, – но для меня не менее, но более достоверные, чем вращение земли вокруг солнца»(53.62-3).

В 80-х годах Толстой подчеркивал значение "характера", в силу которого человек исходно любит одно и не любит другое. Через 10 лет он пришел к мысли о значении характера самой любви, которая определяет и то, какой весь мир "для меня" сейчас, и то, какой он будет "для меня", для моего сознания в следующей Обители существования. Новое духовное существо и его новый образ любовной духовности возникает здесь, в человеческой жизни, но определяет "моё" самосознание там, в жизни следующей Обители.

«Как это люди не видят, что жизнь есть зарождение нового сознания, а смерть – прекращение прежнего и начало нового»(55.172).

6 (47)

Жизнь в следующей Обители Толстой представлял вне времени.

"Свойство отдельной личности в том, что она не может себя понимать иначе, как в пространстве и времени; смерть же уничтожает личность и потому условные, свойственные только личности, понятия пространства и времени; и потому, когда мы спрашиваем: где или буду после смерти, мы спрашиваем, в каком пространстве и времени мы будем, когда для нас не будет ни пространства, ни времени… По учению Христа истинная жизнь есть и потому не нарушается смертью. Смерть же только разрушает те преграды, которые в этой жизни отделяют нас от всего мира, и уничтожает для нас пространство и время. Какое это будет состояние без пространства и времени, мы не можем себе представить, но, по Иоанну, Христос говорит: у Отца вашего обителей много есть"(68.128).

Однако представление о движении духа через Обители не может обойтись не только без представлений о следующей, "будущей" жизни, но и о жизни предыдущей, "прошлой".

«Мы говорим о жизни души после смерти. Но если душа будет жить после смерти, то она должна была жить и до жизни. Однобокая вечность есть бессмыслица»(58.10-11).

То, что здесь вновь полюбил, по смерти выносится отсюда туда. Сюда же внесено то, что полюбил в предшествующей Обители, до рождения. Что же это такое? Прежде всего, говорит Толстой, это стремление к радости силы жизни как таковой, к счастью состояния самой цепкости жизни в себе; импульс этого стремления к радости и счастью жизненности человек и получает из предшествующей жизни. Были дни, когда Лев Николаевич особенно остро чувствовал это.

Запись 7 октября 1892 года:

"Нынче, рубя дрова, вдруг живо вспомнил какое-то прошедшее состояние, очень незначительное, малое, ничтожное, вроде того, что ловил рыбу и был беззаботен, и это прошедшее показалось таким значительным, важным, радостным, что как будто такого уже никогда не может быть, и вместе с тем это только жизнь. Так что все мое стремление к жизни есть только стремление к этому. Так что моя жизнь, цепкость к жизни, не есть ли это смутное сознание того, что пережито мною в прежней, скрытой от меня за рождением жизни… Это кажется неясным, но je m`entends*). Я стремлюсь к такому же счастью в теперешней и будущей жизни, какое я знал в предшествующей"(52.74).

Запись 8 октября 1892 года:

"Верочка подошла к шкафу, понюхала и говорит: как пахнет детством. Маша подошла: да, совершенно детство, и радостно улыбается. Я подошел, понюхал – а у меня очень тонкое чутье – ничем не пахнет. Они чувствуют чуть заметный запах, потому что этот запах соединился с сильным сознанием радости жизни. Если бы этот запах был еще слабее, если бы он был доведен до бесконечно малого, но совпал бы с сильным чувством жизни, он был бы слышен. Все то, что пленяет нас в этой жизни, красота, это то, что соединилось с сильным сознанием жизни до рождения. Некоторое – потому, что оно нужно вперед, некоторое – потому, что оно прежде было. Впрочем, в истинной жизни нет ни прежде, ни после. Только то, что сильно чувствуешь, это какой-нибудь момент жизни. (Неясно)"(52.75).

Из прошлой жизни в эту мы вынесли силу ввинченности чувства-сознания жизни в себе. И значит, все те свои страсти, которые связывают человека в этой жизни. В 1900 году Толстой развил эту мысль дальше:

«Другой, поразивший меня стих, это стих 18.*) «Что свяжете на земле, то связано будет и на небе». Как грубо нелепо толкуется это исповедью! Нигде так ясно, как здесь, не говорится о вечности жизни в разных формах, представляющимися нам последовательными во времени. То, чем я чувствую себя связанным здесь: своими страстями, есть то, что я не развязал в прежней жизни. Если я не развяжу их здесь теперь, я буду связан ими в будущей"(54.65).

Узел жизни в нашей Обители (как и в каждой) перевязывается: одно (в личности) развязывается, другое, для новой внеземной личности, завязывается. Но то, что не развязал (в земной личности!), не погибает вместе с животной личностью, а переносится в другую Обитель, где, надо полагать, создает рабочие препятствия для трудов личной духовной жизни. Преодолевать эти препятствия, развязывать недоразвязанное здесь суждено новому духовному существу, которое тоже создается здесь.

"Тоже с новой стороны представились мне стихи 19 и 20*) о том, что все, что вы желаете, получите вы, если вы соединитесь. Потому что больше ничего не нужно для блага людей, как их соединение. Все, чего они желают, будет им, если они соединятся" (там же).

Этому способствует естественный ход жизни.

"Естественный ход жизни такой: сначала человек ребенком, юношей только действует, потом, действуя, ошибаясь, приобретая опытность, познает и потом уже, когда он узнал главное, что может знать человек, узнал, что добро, начинает любить это добро: действовать, познавать, любить".

Тот же самый ход и через Обители:

"Дальнейшая жизнь (жизнь в следующей Обители. – И. М.) (также и наша теперешняя жизнь (жизнь в земной Обители. – И. М.), которая есть продолжение предшествующей), есть прежде деятельность во имя того, что любишь, потом познавание нового, достойного любви и, наконец, любовь к этому новому, достойному любви (которое открывается в следующей Обители. – И. М.). В этом круговорот всей жизни"(53.21). "Всей" – вечной, истинной.

Входя в жизнь (и удаляясь от Бога) в каждой из Обителей, действуешь, дабы опытом жизни познать в ней главное, потом познаешь это главное и затем, вновь приближаясь к Богу, идя с жизни после главного перевала ее, любишь вновь познанное главное жизни этой Обители. Таков круговорот духовного роста в Обителях и через Обители. В следующую Обитель выходит все, что собрано воедино любовью в этой жизни. Любовью производится все большее и большее расширение духовного существа при его прохождении через Обители. В этом, надо думать, одна из задач лично-духовной жизни вообще. Впрочем, в других Обителях это расширение может производиться и не любовью, а чем-то иным. И даже производиться параллельно с тем, что производится в этой Обители любовью.

«Человек, начиная жить, любит только себя и отделяет себя от других существ тем, что он любит не переставая то, что составляет его существо, но чем больше он живет сознательной жизнью, тем большее и большее количество живых существ он начинает любить, хотя и не такой прочной и неперестающей любовью, какой он любит себя, но все-таки так, что он желает блага всему тому, что он любит, и радуется этому благу и страдает от зла, которое испытывают любимые им существа и соединяет воедино все то, что он любит. Так как жизнь есть любовь, то почему не предположить, что мое «я», то, что я считаю собою и люблю исключительной любовью, не было такое же соединение любимых мной предметов (любви. – И. М.) в прежней, как и то соединение этих предметов, которое я делаю теперь? То совершилось уже, а это совершается. Жизнь есть увеличение любви, расширение своих пределов, и это расширение совершается в разных жизнях. В теперешней жизни это расширение представляется мне в виде любви. Это расширение нужно мне для моей внутренней жизни (для движений личной духовной жизни. – И. М.), и оно же нужно для жизни этого мира. Но жизнь моя может проявляться не в одной этой форме, она проявляется в бесчисленном количестве форм. Мне видна только эта. А между тем движение жизни, понятное мне в этом мире увеличением любви во мне и единением существ любовью, в то же время производит и другое, одно или много, невидимые мною действия, как, например, я составляю 8 кубиков в картинку на одной стороне их и не вижу других сторон составного куба, но на других сторонах составляются такие же правильные, невидимые мне картины. Все это было очень ясно, когда пришло мне в голову, теперь же все забылось, и вышла чепуха»(53.74).

В мистических вопросах Толстой не всегда и не во всем верит себе. Но мысль Обителей настолько близка и важна ему, что он включает ее в текст "Христианского учения".

В пункте 4 главы 10 "Христианского учения" говорится о "рождении духовного существа" посредством "расширения пределов области любви" – мы выше приводили это место. В следующем 5 пункте Толстой осторожно сообщает читателю:

"Можно себе представить, что то, что составляет наше тело, которое теперь представляется как отдельное существо, которое мы любим предпочтительно перед всеми другими существами (что, кстати, и определяет ту радость цепкости жизни в себе, которая создана в предшествующей Обители. – И. М.), когда-нибудь в прежней, низшей жизни было только собрание любимых предметов, которые любовь соединила в одно так, что мы его в этой жизни уже чувствуем собою; и точно так же наша любовь теперь к тому, что доступно нам, составит в будущей жизни одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело (у Отца нашего обителей много)"(39.128).

Обычные в философской критике упреки в терминологической путанице у Толстого не безосновательны. Говоря "тело", "плоть", "телесное я", "плотское существо", Толстой обычно подразумевает то, что в других местах он называет "личностью", "животной личностью" и прочее. Так что приведенную мысль надо понимать так, что в предыдущей Обители ткется именно наша "личность", которая, в соответствии с толстовским учением, является в этой Обители объектом самоотречения. "Можно себе представить", что необходимая для духовного роста работа самоотречения производилась и "в прежней, низшей жизни" и должна производиться в "будущей жизни". В предыдущей Обители создается животная личность нашей Обители и, таким образом, определяется работа самоотречения в нашей Обители. А в будущей? Что такое "одно цельное существо" будущей жизни? Это – высшая душа будущей жизни или это – "животная личность" будущей жизни? Неясно. И что за странная, совершенно не свойственная Толстому обтекаемая формулировка о "нашей любви теперь к тому, что доступно нам"? О ком или о чем идет речь? О том, что познано главным в этой жизни, о добре или о людях, которые оказались доступны для нашей любви к ним? И – какого рода любви?

Толстому всегда была особенно близка евангельская мысль о том, что «когда двое или трое соединятся во имя его, то и Он среди них. (Под Он я разумею Отца жизни.) Соединение во имя Его есть соединение с Ним, с источником вечной жизни»(67.72). Это для Толстого не построение, не теория, а действительность:

"Не на словах, а часто вполне реально чувствую, что если мы живем для Бога, а не для себя, то мы неразлучны"(71.262) и в этой жизни и после смерти.

"О том, что Вы спрашиваете о возможности узнать друг друга там, скажу, что не знаю; но знаю, что будет лучше того, что я желаю, – что желания мои, как и то, чтобы узнать там друг друга, есть желание здешнее, и я не имею права переводить его туда, по нем строить тот мир. Бога я узнаю, это наверно, и больше, и лучше, чем здесь; а в Нем узнаем всех, кого любили здесь.*) А этого довольно"(87.182).

Так Толстой отвечал Черткову, с которым в жизни этой был связан исповеданием одной и той же истины и с которым мог предполагать быть единым в Боге. А с кем – единым в другой Обители?

Вот что 2 марта 1894 года Толстой пишет не кому-нибудь, а своим детям, Тане и Леве. Особой, разумеется, ответственности слова:

"А ты, Таня, милая, не падай духом. Кроме хорошего ни с кем, ни с тобой, ни с Левой, ни с нами быть не может. Может быть новое — смерть, и самое не дурное. Я знаю, что ты этого терпеть не можешь, да ведь это я не для того, чтобы agacer*) тебя, говорю, а ведь такая это веревка, что, сколько ее ни перебирай, на конце ее эта шишка — смерть. Надо не обижаться на это, а, напротив, рассмотреть ее хорошенько и убедиться, что она не только не неприятна, но в ней самый-то главный интерес, самое лучшее спрятано, самый лучший сюрприз. Не надо очень думать о сюрпризе, но бояться-то его нечего. А если его не бояться, то и нечего бояться. Как мужики говорят: упадешь не кверху, а книзу, так и о смерти можно сказать: умрешь не к уничтожению, а к оживлению.

Вчера я думал об этом и думал: ну, я для вас умру, или вы для меня умрете, как говорится: вы меня потеряете, или я вас. Ну, что же тут страшного, и разве не ясно, что это неверно сказано? Ни вы меня, ни я вас не могу потерять, потому что мы вместе, и наше соединение не то что гораздо сильнее смерти, а смерть бессильна перед ним. Потерять? Да я про себя знаю: я потеряю и теряю беспрестанно людей и самых близких, а они живут и будут жить еще долго, а с мертвыми я соединяюсь. И мало того, когда люди потеряют, как это говорится, человека, т. е. он умрет, они могут найти его и соединиться с ним. И я даже надеюсь, что многие из тех, которых я потерял, когда мы были живы, соединятся со мной, когда я умру. И этим еще хороша смерть. Ну, да что я всё про смерть говорю, я только хочу тебе внушить, что напрасно tu te cramponnes*) за берег руками, когда твердое дно под ногами"(67.58-9).

То же самое и в письме ко всю жизнь ближайшему другу А. А. Толстой по поводу смерти ее сестры Софьи Андреевны:

"Не удалось мне увидеть Sophie до ее смерти, и я очень жалею об этом, хотя уверен, что не только не разлучился с нею, но соединюсь истинно и навсегда, как и со всеми, кого любил и кто меня любил"(68.99).

Со всеми самыми близкими людьми (в том числе, конечно, и с сыном Ванечкой) Лев Николаевич предполагал стать "одним целым существом" не в источнике "всей" жизни, не в Боге, а в следующей Обители существования. Если мое "целое существо" в будущей жизни собирается из любимых мною личностей этой жизни, то кем же ему быть там, как не "личностью"? Но ведь "животной личности" в следующей жизни быть не может, так как в этой жизни уже происходит ее отмена. К тому же "любовь есть стремление уйти от того, что уничтожается в личности"(51.19). Тут не все сходится, даже если говорить о 8 кубиках и о картинке "с той стороны".

Полностью достоверной остается, конечно, мысль бессмертия при перенесении себя в жизнь вечную, в Бога. И мысль эта помогает мысли Обителей стать более достоверной.

Момент перехода из Обители в Обитель есть момент наибольшей близости к Богу. Высшая душа при смерти переходит "в дух", растворяется в Боге, чтобы затем опять стать душою в другой Обители. Вот что решает дело.

«Душой мы называем Божественное – духовное, ограниченное в нас нашим телом. Только тело ограничивает это Божественное – духовное. И это-то ограничение дает ему форму, как сосуд дает форму жидкости или газу, заключенному в нем. А мы знаем только эту форму. Разбей сосуд, и заключенное в нем перестает иметь ту форму, которую имело, и разливается, разносится, соединяется ли с другими существами, получает ли новую форму? Мы этого ничего не знаем, но знаем наверное то, что оно теряет ту форму, которую оно имело в своем ограничении, потому что то, что ограничивало, разрушилось. То же и с душой. Душа после смерти перестает быть душою и, оставаясь духом – Божественной сущностью, становится чем-то другим, таким, о чем мы судить не можем»(53.174).

Но это положение не совсем работает, так как в следующей Обители моя душа не просто "становится чем-то другим", а становится одним целым вместе с любимыми мною в этой жизни душами. Где же все эти души ("личности"? высшие души?) сливаются в одно целое – до перехода "смерть-рождение", то есть в этой жизни, или после перехода, то есть в жизни будущей?

Умер сын Ванечка, и Толстой пишет 28 апреля 1895 года в Дневнике:

«Смерть есть уничтожение той плотской оболочки, которая сдерживала в своих пределах духовное. После смерти остается (в этом мире – И. М.) от человека одно духовное. Скажут: не духовное, а материальный отпечаток в мозгах людей. Но отпечаток – отпечаток, а я говорю не об отпечатке, а о моей любви к человеку, усиленной его жизнью и смертью. И вот когда разрушается то временное и пространственное, которое скрывало для меня отчасти духовное, когда это духовное освободилось и слилось с моим внепространственным и вневременным духовным существом, с моей любовью, тогда мы стараемся это освободившееся духовное опять приурочить к пространству и времени: ставим памятники на месте могилы, кладем цветы, поминаем 6 недель, год и дни смерти и т. д.»(53.27).

Еще за год до этой записи, 13 июня 1894 года, Толстой отмечал существование особой связи между смертью и любовью:

"Какая-то связь между смертью и любовью. Любовь есть сущность жизни, и смерть, снимая покров жизни, оголяет ее сущность любовью. Когда человек умер, только тогда узнаешь, насколько любил его"(52.119).

Нельзя сказать, что любовь создает новое цельное духовное существо в той Обители, в которой ему предстоит жить; нельзя сказать и то, что это происходит в нашей Обители. Новое совокупное духовное существо реально создается после смерти каждого из тех, кто войдет в него, и творится усилением любви к нему со стороны тех, которые вместе с ним могут составить новое духовное единство. Расширяясь после смерти каждого, новое духовное существо как бы постепенно перетекает через смерть из этой жизни в будущую. Лев Толстой находит точный образ этого процесса:

"Совершается нечто похожее на развитие бабочки из гусеницы. Мы здесь гусеницы: сначала родимся, потом засыпаем в куколку. Бабочкой же мы сознаем себя в другой жизни"(45.477).

Вопрос "спасения", вопрос о том, стать или не стать бабочкой, вопрос о том, вошел или не вошел человек в новое единство жизни, решается уже после его смерти, когда он из гусеницы становится куколкой. И решается уже не им, а теми гусеницами, которые связаны с ним любовью в этой жизни и, надо полагать, теми бабочками, которые ушли из нашей жизни до него.

7 (48)

В апреле 1898 года, когда Чертков готовил к печати так и незавершенный текст "Христианского учения", Лев Николаевич просит его вычеркнуть из 10 главы тот самый пункт 5, в котором говорится об Обителях и который мы только что анализировали. "Мысль, выраженная там, мне очень дорога, но выражена совсем дурно и не точно и вводит в соблазн людей, как я это видел на опыте"(88.92).

Мысль об Обителях действительно была выражена там не совсем ясно. Но в чем соблазн ее? Чертков отвечал Толстому, что, кроме типографских обстоятельств, препятствующих исполнению желания Толстого, он сам проверил реакцию людей на эту мысль, не нашел соблазненных ею и просит Толстого оставить текст, как есть. Толстой согласился. И все же: какого соблазна так опасался Толстой, что решил убрать столь дорогую ему мысль из текста одного из основных своих произведений, которое он одно время считал главным делом своей жизни?

Положение о том, что нечто подобное "животной личности" будет существовать и в следующей жизни, что и там будет что-то схожее с "телом" – и, следовательно, предусмотрена работа самоотречения, только на более тонком уровне, – ничем не "соблазняет". Соблазн, по Толстому, есть такое ложное понимание практики человеческой жизни, которое ведет к раздорам, к нарушению единения между людьми. Метафизический тезис о том, что то, что составляет нашу личность "когда-нибудь в прежней, низшей жизни было только собрание любимых предметов", и о том, что "наша любовь к тому, что доступно нам, составит в будущей жизни одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело", не нарушает любовь, а подтверждает ее необходимость и призывает к любви. Но – какой любви? И какое "я" любит?

Понятно, что речь у Толстого не может идти о плотском я или животной личности, самостные претензии которой следует всеми силами гасить уже в этой жизни. Соответственно, речь не идет ни об эротической любви (даже в том широком смысле, в котором слово "эрот" употреблялось во времена Толстого), ни о любви-влюблении, которая в лучшем случае служит прелюдией к любви иного рода. Значит, то "одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело", создается взаимодействием высших душ людей.

Сблизившись друг с другом и завязавшись в единый узел, высшие души нашей Обители создают то, что будет низшей душою (своего рода "личностью" или телом) в следующей жизни. Высшая же душа будущей жизни, как и нашей жизни, происходит от Бога и включается в следующую (как и в любую другую) Обитель в момент перехода через "узкое место", из Обители в Обитель, когда Бог ближе всего.

В таких представлениях есть что-то новое для нас. Мы знаем, что Птица Небесная – это состояние на абсолютной вершине Жизни, жизни в Боге, жизни, которой гипотетически достигает человек, и то после смерти. Теперь оказывается, что человек является в земную жизнь непосредственно от Бога, Птицей Небесной, и она-то и действует в его духовной жизни. Это она во взаимодействии с другими такими же Птицами Небесными и в преодолении той «личности», которая досталась человеку в наследство от существования в предшествующей Обители, перевязывает узлы жизни, саморасширяется любовью, создает новое духовное существо, которому предстоит жить в следующей Обители. Это крайне интересный, важный и продуктивный взгляд. И в нем вроде бы не видно соблазна. Развить его, учитывая слепоту, в которой живет человек, значит оказать ему неоценимую услугу, способствуя его прозрению самого себя. Ни к этому ли стремился Толстой?

Чертков, видимо, не понял Толстого. Толстой оставил в тексте этот параграф, не объяснив, в чем его соблазн, но и не стал развивать то, что заложено в нем и что выработано прозрениями многих лет жизни Льва Николаевича. Более того, он вообще уклонился от дальнейшего развития учения о личной духовной жизни и, вместе с ним, от учения хождения духовного существа сквозь Обители к Богу. В чем дело? Попытаемся понять.

8 (49)

Толстой говорил, что любовь и есть жизнь. Это не следует понимать в том смысле, что любовь повышает тонус и полноту жизни, или что любовь есть самое важное проявление жизни, или в том, что любовь есть существенное свойство жизни, или в том, что любовь есть одно из главнейших переживаний, свойственных жизни, или даже в том, что сама жизненность адекватно выражается в переживаниях любви. Любовь есть жизнь потому, что чувствовать жизнь в себе, чувствовать себя живущим есть то же самое, что любить, что любовь совпадает с чувством жизни (с чувством себя живущим) и с самой жизненностью, которой живешь. Любить и жить – одно и то же.

Поскольку в Структуре человека две саможивущие инстанции, то каждая из них должна жить своей жизненностью и любить свойственной ей любовью. Любовь животной личности есть непосредственное чувство предпочтения к кому-то или чему-то, чувство особого пристрастия, которое человек почему-либо начинает испытывать. "Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности"(26.389). Такая любовь, такая жизненность есть лишь подобие истинной любви и истинной жизненности и потому не приносит плод. Истинная любовь и подлинная жизнь высшей души не дается, а добывается, "становится возможным только при отречении от блага животной личности*)"(там же). Это значит, что "все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как Он и сам сказал это. Он сказал, что Он, Его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается» (там же).

"Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть известным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям. Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности"(26.390).

Истинная любовь человека – это чувство Бога своего, живущего в человеке. Толстой не раз описывал это чувство жизни Бога своего в человеке.

"Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, – чтоб всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человеков"(26.394). Такой любовью любят не за что-нибудь, не для чего-нибудь и не почему-нибудь.

«Какая ни с чем несравнимая, удивительная радость – и я испытываю ее – любить всех, всё, чувствовать в себе эту любовь или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом как все, все – становятся близки, свои… Да*) не надо писать, только испортишь чувство.

Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожелает ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее… Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно»(56.153-4).

Высшей душой (а не животной личностью) можно любить и отечество (и тогда это не будет национализмом, против которого воевал Толстой), и искусство (и тогда возникнет другое искусство, за которое ратовал Толстой), и науку (и тогда это будет другая, чем наша, сегодняшняя, зашедшая в тупик, наука). Но наиполнейшим и высочайшим проявлением жизненности высшей души и ее чувства жизни в человеке является любовь к врагу. Любовь к врагу, в этом смысле, маркирует агапическое чувство жизни.

«Если у тебя есть враг, отравляющий твою жизнь, – спрашивает Толстой, – надо ли тебе желать избавиться от него?" – И отвечает: "Нет. Если ты сумеешь воспользоваться своим врагом так, чтобы выучиться на нем: прощать, любить врагов, то, что приобретаешь этим, гораздо больше благо, чем то, которые ты бы имел, избавившись от врага. И не только больше; но то было благо временное, а это – вечное, не для одной только этой жизни»(54.108).

Любовь-благоволение, то есть та жизненность, которой живет высшая душа, Толстой в проповеднических целях называл "истинным", "подлинным", "христианским", "евангельским" чувством. У меня есть причины пользоваться понятием агапической любви, которое бытует в евангельском лексиконе и выражает тот смысл, который вкладывал Толстой.

Агапическая любовь, пишет Толстой, "любовь не к близким, симпатичным людям (это не любовь), а к ближним ко всем одинаково"(80.209).

"С точки зрения христианина любимое существо есть только одно — Бог сам в себе и тот Бог, который проявляется без исключения во всех людях, и потому исключительно любимого существа для христианина не должно быть. Исключительная любовь есть для христианина та эгоистическая слабость, с которой он должен бороться"(79.91).

Агапическая жизненность связана с любовью делать Добро, с благожелательностью в прямом и точном смысле слова. Делай другому то, что желаешь себе, – принцип благожелательности как таковой, принцип, выражающий устремленность сил агапической жизненности. Любить "как самого себя" в общем случае означает относиться ко всем и каждому с той же благожелательностью, с какой относишься к себе. Это может стать желаемым правилом внешнего поведения. Но может быть и агапической заповедью, по которой человек старается быть обращенным к другим людям своей высшей душой. Такая заповедь непосредственно обращена к душе человека, требует поворота в нем (к высшей душе) и не имеет специального отношения к кому-то, кто вне внутреннего мира человека, в том числе и прежде всего – к "другому" человеку, к "другому Я".