И.Б.Мардов

Божественная Работа и Божественный Работник

Раздел второй. Общедуховная жизнь

Часть 5. Общая душа

1

Всечеловеческой духовной жизни нет. Вместо нее реально существует сфера общедуховной (совокупной, соборной, конфессиональной) жизни и сфера личнодуховной жизни, действующая не в какой-либо общности душ, а проистекающая из самой по себе единичной обособленной души с заключенными в ней силами и потенциями.

В человечестве всегда были и будут два типа людей. Жизнь преимущественно живущих общедушевной жизнью людей, которые избегают усилий сознания и напряжения воли, требуют твердых форм и простора для желаний, труда, отдыха и забавы. Усилия людей, живущих преимущественно серафической жизнью , направлены на то, чтобы, ограничивая себя и размышляя, накалять внутренний мир и усиливать духовную жизнь. Нельзя применять критерии, приложимые к духовной жизни высокопутевого человека, к духовной жизни одностадийного человека . Это вовсе не значит, что одностадийный человек не способен жить духовной жизнью. Он живет не личнодуховной жизнью сам в себе, а общедуховной жизнью вместе со всеми.

При отсутствии личнодуховной жизни человек включается своей личнодушевной жизнью в общедушевную жизнь и получает духовное питание от общедуховной жизни.

Можно быть общедуховно солидарным с другим человеком и при этом несовместимым с ним по складу личной одухотворенности. И наоборот, чувствовать близость друг друга в личной духовной жизни, но, принадлежа, скажем, к разным вероисповеданиям, отвергать друг друга в общедуховной жизни.

Есть личная одухотворенность и есть одухотворенность, обусловленная духовной сплоченностью народа. Последняя, пусть и в разной мере, доступна всем, взывает к каждой душе, которой нужно лишь внедриться в нее, чему люди охотно обучают друг друга. Обучить жить личной духовной жизнью никого нельзя. Можно помочь тому, кто способен и желает жить ею.

В общем случае мы имеем дело с общедуховными людьми, у которых нет потребности жить личной духовной жизнью и у которых серафическая жизнь еле-еле теплится. Они отдают «свою свободу» Общей душе. Они – опора Веры.

Человек не может одинаково полноценно работать и общедуховной и личнодуховной жизнью, хотя бы потому, что первая разработана и сработана во множестве вариантов, тогда как вторая (и ее Путь восхождения в том числе) – в становлении.

Начала личнодуховной и общедуховной жизни во многом не совпадают. Это означает, что человек должен либо выбрать одну из них, либо умело совмещать их в себе. Это совсем не просто. В реальности происходит то, что установки одной духовной жизни (обычно личнодуховной) ставятся на услужение другой.

Трудность в различении двух этих сфер духовной жизни состоит в том, что доминирующая в человечестве общедуховная жизнь не дает личной духовной жизни вполне и зримо явить себя. К тому же людям свойственно закреплять и хранить память только об общедуховных явлениях и именах, чаще всего оставляя в безвестности носителей высшей личной духовной жизни. Так что всё, что, так или иначе, принято считать духовной жизнью (вероисповедание и культ, культура и мораль и пр.), всё, что веками накапливается и передается в наследство другим поколениям, – все принадлежит жизни общедуховной.

Человек обычно воспринимает лишь то, что существует в сознании Общей души, внедрено в нее, вошло в обиход общедушевной и общедуховной жизни. Еще совсем недавно личная духовная жизнь, практически говоря, была возможна только в виде ересей, то есть под видом общедуховной жизни. И до сих пор духовную жизнь человечества – и ее проблемы и беды, и ее пороки и достижения, и ее удачи и поражения – определяет именно общедуховная жизнь.

Общедуховная жизнь доминирует в человечестве и подавляет личную духовную жизнь. Личная духовная жизнь не отчленена от общедуховной жизни, не вычерчена в осознании и не принята людьми как самостоятельная духовная жизнь. Люди склонны рассматривать свою личную духовную жизнь исключительно с позиций и во благо общедуховной жизни. Как будто опыт личной духовной жизни ценен лишь тогда, когда этим опытом можно воспользоваться для общедуховной жизни.

Лев Толстой – пророк личной духовной жизни и ее учитель. Он стремится перевести ударение духовной жизни в человеке с общедуховности в область личной одухотворенности. Задача эта была поставлена им во времена правления общедуховности, перекрывавшей пути самостояния личной духовной жизни. Чтобы личнодуховную жизнь поставить на рабочее место, необходимо было пробиться сквозь общедуховную жизнь. Конечно, установки личной духовной жизни и установки общедуховной жизни не следует сталкивать друг с другом, как это получалось у Толстого. Конфронтация между общедуховной и личной духовной жизнью незаконна.

2

Где духовная жизнь, там и Путь ее. Духовная жизнь отличается от душевной жизни тем, что задана наперед.

Путь духовного восхождения и преображения неустраним из духовной жизни. Каждому роду духовной жизни соответствует свой Путь, который характеризует ее. И у общедушевной жизни как таковой есть, по-видимому, свой генеральный Путь, но периоды и стадии его исчисляются не столетиями даже, а тысячелетиями, и потому не решают жизнь отдельного человека.

Общедуховная жизнь отдельного человека обусловлена не столько Путем общедушевного восхождения, обозреваемого сквозь века, сколько Путем его собственного внедрения в ту особенную общедуховную жизнь, которой в данный исторический момент живет конкретная Общая душа. Через общедушевную и общедуховную жизнь человек жестко включен в свое поколение и принужден согласовывать с его требованиями свою внутреннюю жизнь.

Процесс общедуховного восхождения отдельной души есть процесс включения и погружения ее в консервативный поток духовной жизни Общей души. Погрузившись в него, человек может попытаться изнутри чуть-чуть изменить направление течения этого потока, что при успехе дела воспринимается в качестве революционных новаций. Обычно эти новации (возможно, по большей части идущие от личной духовной жизни) связаны не только с изменениями во взглядах, но и с изменением практики духовного воспитания и вхождения человека в общую духовную жизнь. Опрометчивые и непроверенные изменения Пути общедуховного внедрения в состоянии погубить духовную жизнь Общей души и, вполне справедливо, редко когда допускаются ею. Одно это обстоятельство способно ввести общедуховную жизнь в конфликт с личной духовной жизнью.

Личная духовная жизнь элитарна, а на высших своих ступенях и экзотична. Путь личной духовной жизни, по сути, не осмыслен человеком. Общедуховная жизнь же раскрыта для всех и в той или иной степени доступна всякому, кто готов жить по ее канонам. Отдельная душа берет нечто из общедуховной жизни, пропускает через себя и возвращает взятое обратно в общедуховную жизнь. Впечатление такое, что в реальности личная духовная жизнь либо мешает общедуховной жизни, либо обслуживает ее.

Грехопадение Адама в Саду Эдема – первое грехопадение человека, грехопадение его личной душевной жизни. Вавилонское строительство есть второе грехопадение человека – на этот раз его общедушевной жизни.

Вавилонский эпизод Библии не только и не столько рассказ о наказании и разделении человечества на народы, сколько рассказ о спасении его через образование в нем Общих душ.

Общие души не даны, а заданы и формируются народами в процессе Истории. При этом изначальное дообщедушевное состояние не ликвидируется, а постепенно преодолевается в общедуховном росте и становлении.

В осевое время – время Конфуция и Лао-Цзы, Будды и Заратустры, Исаии и Сократа – впервые в человечестве возникает духовное напряжение, которое с тех пор все более и более определяет жизнь людей.

«Все то, что существовало до осевого времени, – пишет К. Ясперс, – пусть оно даже было величественным, подобно вавилонской, египетской, индийской или китайской культуре, воспринимается как нечто дремлющее, не пробудившееся». Происходящее в осевое время К. Ясперс прямо называет одухотворением человеческого бытия. Впервые в этот момент «человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира». «Человек уже не замкнут в себе, – пишет Карл Ясперс, – он способен теперь слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спрашивал и что никто не возвещал. Неслыханное становится очевидным».

Это, несомненно, картина некоего душевного рождения, рождения душевных личностей и Общей души. Картина эта соответствует тому, о чем рассказано в финале вавилонского эпизода Библии: Господь спускается к людям и тем самым создает потенцию для совместной духовной жизни людей. По К. Яспер-су, в осевое время произошло «посвящение человечества в тайну неизведанных возможностей», посвящение, которое «открыто дневному свету, преисполненному безграничного желания быть воспринятым, охотно допуская любые проверки и испытания, показываясь каждому» народу.

В отличие от «непосвященных» народов, живущих в состоянии коллективного эго, посвященные («исторические») народы живут в новом и высшем состоянии – состоянии Общей души. Осевое время можно понять не как время возникновения Общих душ, а как момент рождения общедушевности в человечестве и посвящения коллективного эго некоторых народов в Общую душу. «Все последующие народы, – замечает Карл Ясперс, – становятся историческими в зависимости от степени интенсивности, с которой они отзываются на свершившийся прорыв, от глубины, на которую он ими ощущается», и от внутренней готовности к нему.

По до сих пор властвующему эволюционному взгляду человечество постепенно прогрессировало, духовно облагораживалось, копило разум и культуру, качественно восходя с низшей ступени на высшую, все выше и выше, и так дожило до наших дней. Но на развитие человечества можно взглянуть иначе. В некие определенные моменты в человечестве, надо полагать, не без помощи свыше, происходят духовные прорывы, например, совершаются рождения общенародных душ, в результате чего этносу или этносам сообщаются высшие качества и силы, до той поры им неведомые. На интенсивность психической энергии после совершенного прорыва накладывается иная интенсивность, интенсивность одухотворения, все более и более превращающая коллективное эго в Общую душу.

Это, однако, лишь начало процесса. В историческом времени Общая душа окончательно никогда не выстроена, не завершена. В момент духовного прорыва человеческая общность обретает способность общедуховного роста, с помощью которого возводится Общая душа.

Посвященные народы в Истории все более и более становятся Общими душами или – гибнут.

В дообщедушевные времена племена и народы живут в магическом единстве «мы». Такое «мы» при-родно и космично, соответствует психофизиологическому составу человека и собирает людей вместе на интерпсихическом уровне. Но это не интердушевное объединение людей, не Общая душа, – вообще еще не душа. Такое интерпсихическое объединение мы и называем коллективным эго.

Не будучи душой, коллективное эго духовно не напряжено, не способно жить духовной жизнью и потому смертно, как всякая животность. В коллективном эго нет идеально-направляющей силы общественной жизни, нет цели, нет и смысла. Коллективное эго становится Общей душой тогда, когда сообщество людей получает возможность вместе жить общедуховной жизнью. Общая душа – единство душевное и единство мистическое, способное ставить высшие цели и жить не только этнической, но и соборной жизнью. Общая душа способна обитать в одном или разных этносах. Через Общую душу человек обретает сознание своего масштаба в Творении. Любую Общую душу, как и всякую иную, способную к одухотворению душу, не понять рассудком. Тогда как коллективное эго, вообще говоря, доступно для аналитического сознания, интеллектуально постигаемо.

Коллективное эго – полубезличный организм, живущий в силу общности человеческой психики и человеческих потребностей. Чувство жизни коллективного эго, при всей его властности, крайне неотчетливо. Коллективное эго – неотчетливая целостность, не имеющая имени. «Получить Имя» для коллективного эго значит обрести центр сознания себя и стать наподобие личности. Общая душа есть становящая себя особость, всегда уповающая и ждущая чего-то такого, о чем коллективное эго не в силах помыслить.

Каждое коллективное эго отчуждаемо от других коллективных эго и не может не быть чуждой им. Общая же душа не отчуждена от других Общих душ; она только уединена в человечестве в целях продуктивности собственной общедуховной жизни.

Коллективное эго – натуральная стихийная сращенность отдельных воль и стремлений, вызванная общностью судьбы в составе принудительного единства совместного проживания. Люди в коллективном эго приурочены друг к другу бытием и бытовым жизнепониманием, сплавлены взаимной психофизиологической симпатией. Норма же взаимоотношений в Общей душе – содружество людей, основанное на метапсихическом чувстве ближнего. Общая душа в сравнении с коллективным эго качественно иное, высшее, транспсихическое единство людей, их сокровенная духовно-кровная сродненность, основанная на душевной сопринадлежности друг другу, на солидарности, возникающей из общего образа одушевленности и стиля одухотворенности. Человек принадлежит Общей душе не по рождению (или не только по рождению), а и на основании духовного опыта своей души – присущего ей и нажитого. Целомудренность чувства святыни своего народа возможно только в Общей душе.

Коллективное эго магически образовано как бы прежде всякого отдельного Я. «Я» для коллективного эго обладает вторичной реальностью. Коллективное эго принципиально неразделимо на отдельные человеческие Я. Право на существование в нем имеют лишь те знания и умения, которые признаны общезначимыми. Каждый индивидуум обязан существовать в качестве сосуда коллективного эго. Поэтому в таком коллективном целом нет представлений о душевно-духовно великом. Это царство усредненного, которое не дает взойти выдающейся душе или насильно принижает ее.

Коллективное эго строится на абсолютизации воли надиндивидуального организма и на варварском пренебрежении каждого к себе и своей душе. Общая душа строится на уважении человека к себе и своим высшим ценностям. Выдающаяся личность чувствует Общую душу в себе и себя в ней. Общая душа полнее всего и выразительнее всего живет не в усредненной, а в выдающейся личности. Эта личность желает знать себя вершиной Общей души и именно в качестве вершины чувствует свою ответственность перед нею.

Коллективное эго, как некогда вавилонские строители, никогда не способны «отстать от того, что делают». Оно неизменно и постоянно повторяет самое себя (словно повинуясь идее развития по спирали) и, реализуя в зависимости от ситуации те или иные свои свойства, силится сохранить самоидентичность. Общая душа способна на неповторимые действия. В такого рода действиях она более всего и живет.

По инерции двигаясь во времени, коллективное эго не живет в Истории, плохо помнит себя, исторически беспамятно. Общая душа движется в историческом времени куда-то, растет к чему-то. Ей нужно не только знать прошлое, но и предвидеть будущее, видеть себя в будущем иной, чем она была и чем она есть сейчас.

Коллективное эго – как бы завершено, ему, по сути, нечего делать в жизни; и потому оно может быть разом сломано, разрушено, убито. Общая душа никогда не завершена, не совершена, она развивается, растет и потому может рухнуть в результате своей духовной несостоятельности.

3

Когда говорят о душе народа, национальном духе или Общей душе, то в представлении непременно возникает нечто целое, которое существует над и между людьми, которое включает в себя человека и делает его частью себя. Но Общая душа не результат гипостазирования интерпсихических явлений. Общая душа не интердушевное образование, не то, что существует между душами. Общая душа не между душ и не над ними, она не есть их сложение или совокупность. В интердушевном поле протекают некоторые определенные процессы жизни Общей души. Каждый из нас ощущает свою зависимость от этих процессов, но общедушевно, как и личнодушевно, живет все же в самом себе.

Структура внутреннего мира человека содержит неслиянные и неразрывные стороны. В Структуре человека есть личнодушевная (личнодуховная) сторона и есть сторона, которая образует Общую душу и реализует себя иначе, чем личнодушевная сторона.

Общая душа – это собственно общедушевная сторона внутреннего мира отдельного человека.

Общедушевное, а тем более общедуховное влияние нельзя считать внешним влиянием. Общая душа действует изнутри человека.

Общая душа это та сторона Структуры, которой внутренний мир человека обращен к людям своего народа. Свой народ существует благодаря тому, что в Структуре есть общедушевная сторона. Человек не может быть совершенно необщедушевен – признает ли он важность национального чувства, или нет. Общая душа непроизвольно и непременно вырастает на базе взаимодействия общедушевных сторон внутреннего мира отдельных людей.

Общая душа не существует сама по себе, вне живущего человека. Общая душа жива, пока есть ее живой носитель – народ. Носитель личнодуховной жизни – отдельный человек, общедуховной – народ. Когда народ прекращает существовать, то распадается и его Общая душа.

Структура Общей души не несет в себе «Я», как личнодушевная Структура. И потому Общая душа представляется безличностной или внеличностной. Но это не совсем так.

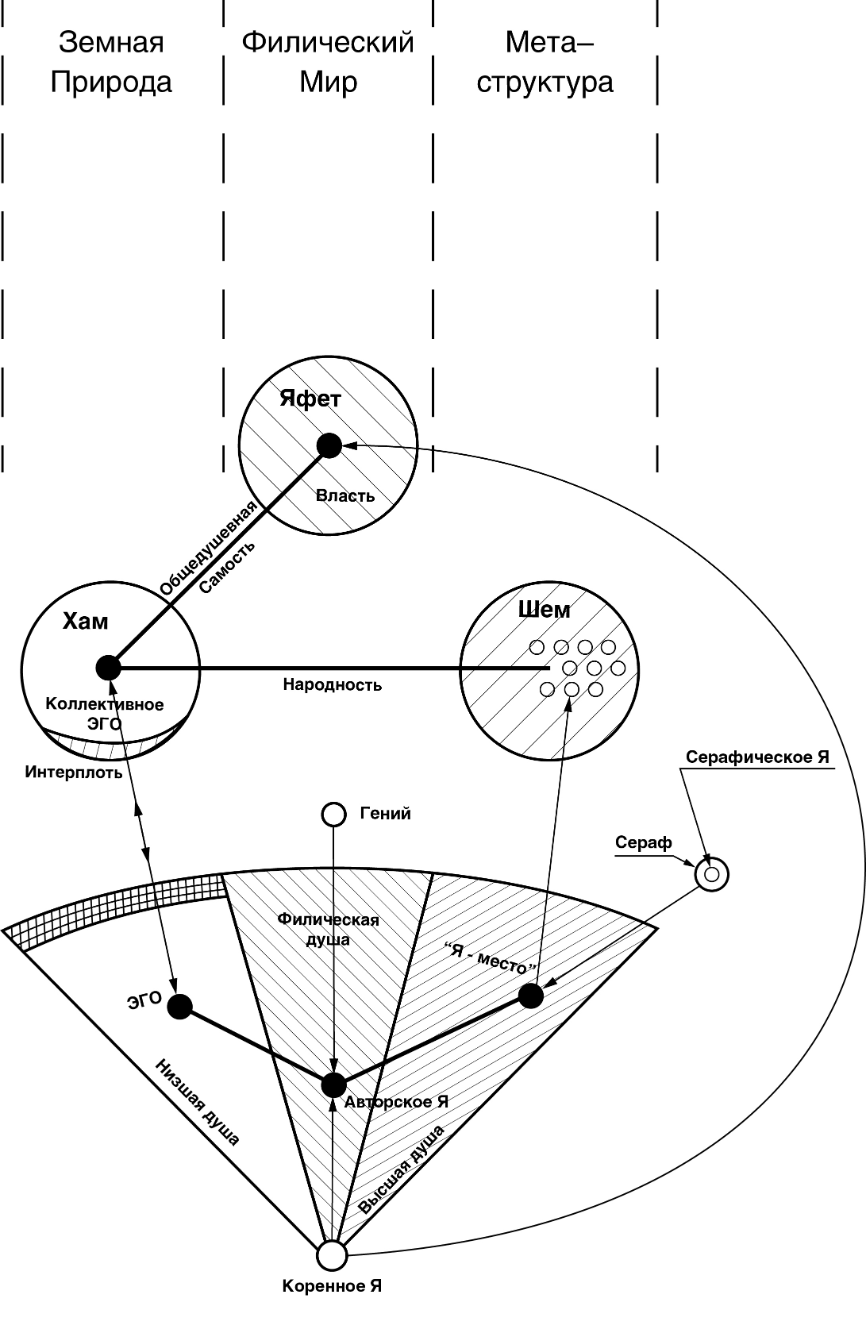

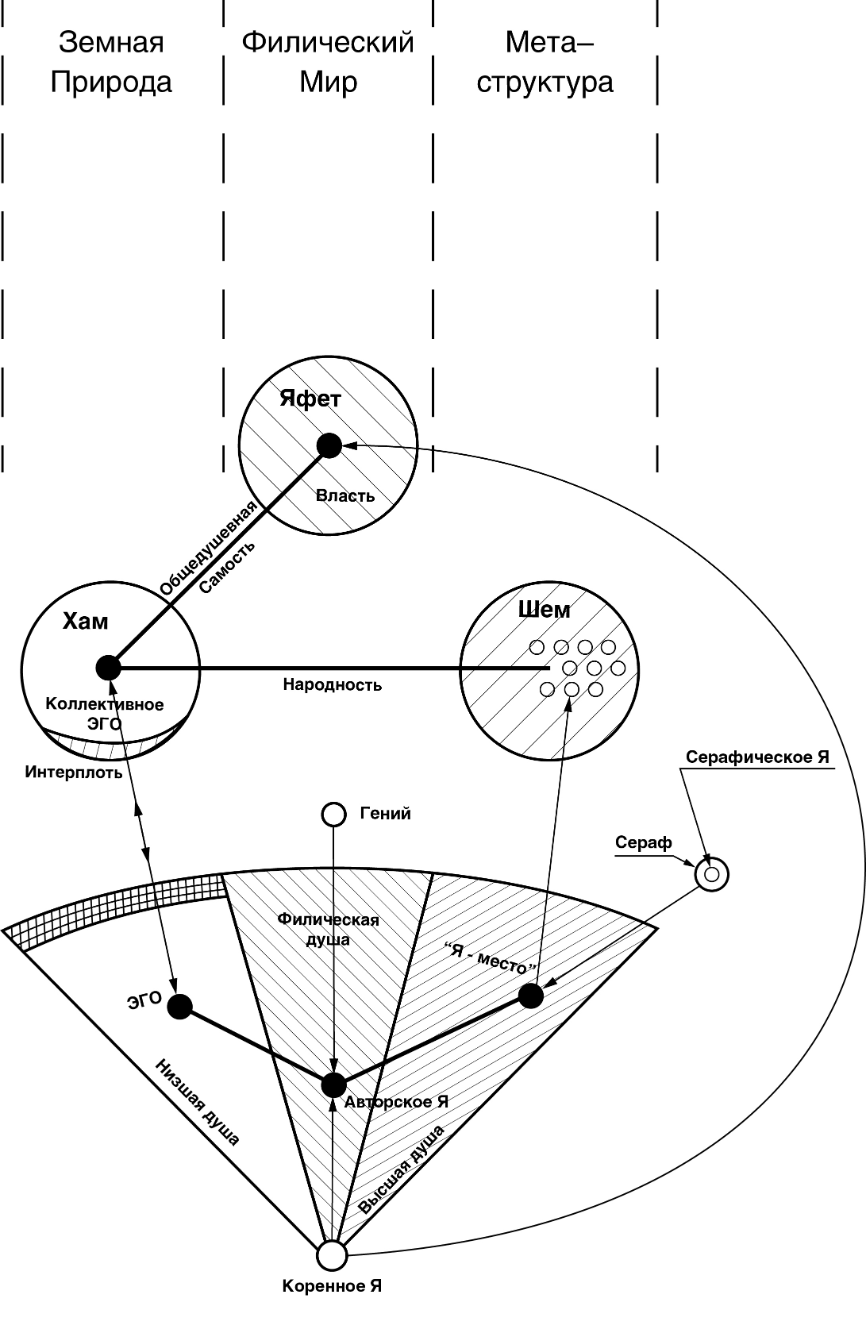

У Общей души есть свои мнения и своя нравственность. Она лицемерит, ненавидит, любит, боится и страдает, подобно душе отдельного человека. Общая душа в чем-то мужская, в чем-то женская. Инстанции общедушевной стороны Структуры во многом соответствуют инстанциям, составляющим личнодушевную сторону. В общедушевной стороне есть свой Блок душ, общедушевный Блок. Есть своя Самость (общедушевная Самость) и есть то, что в Общей душе исполняет функции «авторского Я». В Общей душе может действовать и «Бог свой». Есть у Общей души и свой Путь. Есть и свой Блок Управления.

Душа отдельного человека, вообще говоря, не есть часть Общей души. Напротив, это Общая душа есть часть отдельной души. В Структуру внутреннего мира человека внедрено подобие Я Господа, коренное Я человека. В общедушевной стороне Структуры коренное Я действует «общедушевно» – как Я-МЫ. Коренное Я, оставаясь «Я», становится МЫ в общедушевной жизни. Не МЫ включает в себя Я, а коренное Я порождает из себя Я-МЫ. В более или менее задействованном виде МЫ существует в человеке как таковом. В каждом есть «Я», его личнодушевная жизнь, и есть «МЫ», его общедушевная жизнь.

Общая душа это та сторона внутреннего мира каждого человека, которой придано «МЫ». Общедушевная сторона выражает способность лично незнакомых людей быть в единстве МЫ. Все те, которые несут в себе одно и то же «МЫ», становятся общедушевными «ближними».

Когда мы утверждаем, что «Я» у всех одно и тоже, то имеем ввиду коренное Я. МЫ у каждой Общей души свое. МЫ – не совокупность людей, не сообщество. Общедушевное МЫ произведено от коренного Я и есть один из субъектов внутреннего мира человека.

Структура внутреннего мира человека управляется Блоком Управления, в который входит свободный ЦУ «Я». Свободный ЦУ «Я» имеет разные ракурсы в трех сторонах Структуры. Я-МЫ – общедушевный ракурс ЦУ «Я».

Функции ЦУ «Я» в общедуховной стороне Структуры выполняет ЦУ МЫ. Общедушевное МЫ – не двигатель, а Центр Управления Общей души.

Сила убежденности общедушевной жизни многократно превосходит силу убежденности личнодушевной жизни. На отдельного человека ЦУ МЫ действует с принудительной силой, превышающей силу ЦУ «Я». Многие люди принимают МЫ за (или вместо) своего «Я».

Чем более вялое ЦУ «Я», тем охотнее оно внемлет призыву МЫ работать в общедушевной стороне Структуры. Такой человек нравственно ответственен в силу МЫ, но не в силу своего «Я».

Одностадийный человек обеспокоен исключительно жизнечувствованием своей Самости. Самость же всегда обеспокоена тем, как она звучит среди людей, и включена в качестве ячейки в Общую душу.

Человек с действующей серафической личностью и в общедуховности живет самостоятельно.

Общедуховное МЫ всегда склонно принять вновь рожденное серафическое лицо, перевести его на себя, дать ему все требуемые им установки чувства и сознания духовной жизни. Надо ли говорить, сколь важно присутствие людей серафической жизни, то есть людей, ответственных в своей личнодуховной жизни, в Общей душе, в составе народа. Нет адепта общедуховной жизни, достигшего общезначимых результатов, не личностнорожденным.

МЫ – свободный ЦУ, но его действие в отношении отдельного человека представляется несвободным. Переживание МЫ схоже с переживанием несвободного ЦУ. Понятие свободного и несвободного ЦУ не применимо в отношении ЦУ МЫ. Полусвободный ЦУ МЫ в общедушевной жизни Структуры отчасти соответствует свободному ЦУ Я в личнодушевной.

Плотско этническое начало участвует в деятельности несвободного управления каждого человека, но в каждом действует по-особому, накладывая родовой фон, и этим определяет работу Блока Управления Структуры. Условно и отвлеченно можно говорить о плотскоэтническом начале, но нельзя выделить это начало или его сигналы управления. Сигналы ЦУ МЫ и ЦУ Я вполне различимы. Но несвободный ЦУ один и тот же на личнодушевную и общедушевную стороны Структуры. Хотя ЦУ «Я» находится в некоторой потенциальной или актуальной оппозиции к ЦУ тела, а ЦУ МЫ живет в содружестве с ним.

Блок Управления на общедушевной стороне каждого ищет совместности работы с Блоком Управления других людей. Работа несвободного ЦУ Блоков Управления общедушевных близких имеет общие черты, благодаря которым реализуются потребности общедушевной стороны Структуры. Этническая близость – близость общего стиля и характера работы несвободного ЦУ людей.

Блок Управления в двух сторонах Структуры действуют и как свободный ЦУ Я личнодушевной жизни, и как полусвободный ЦУ МЫ Общей души и несвободный ЦУ тела, обслуживающий и ту и другую жизнь. Формулу Блока Управления следует переписать: «(Я и МЫ)-в-теле»

4

Общая душа живет собственной жизнью, и у нее свой принцип жизни.

При взаимодействии тела с внешней средой, при его питании, дыхании и прочем, в нем происходит обмен веществ, который составляет необходимое условие продолжения жизни тела. При взаимодействии людей друг с другом между ними непроизвольно или произвольно идет, никогда не прекращаясь, взаимообмен жизнью. При всяком общении и в каждое мгновение кто-то из нас отдает другому частицу энергии своей жизни, а кто-то получает от другого или других жизнь в себя; или отдает на одном уровне жизни, получая на другом.

Никто не в состоянии удержать всю свою жизнь в одном себе. Чтобы жить, надо постоянно излучать жизнь из себя, отдавать жизнь и получать жизнь в себя. Обмениваясь с другими жизнью в себе, вступать в соединения своей жизни с жизнью в другом или других – вот неустранимая потребность, приданная всему живому, и особенно человеку.

Будучи в составе Общей души, люди так или иначе замкнуты друг на друга и обмениваются жизнями друг с другом. Общая душа есть та сфера жизни, где между людьми через их душевное сочленение происходит на разных пластах Структуры накатанный взаимный обмен жизни одного с жизнью других и всех. Принцип жизни Общей души – взаимообмен ресурсов жизненности: психофизиологической, филической или жизненности высшей души. Все дело в роли той или другой и в их сочетании.

Каждое существо принуждено жить со всеми теми, кто обитает рядом. Птица, дерево, цветок чувствуют мою жизнь рядом с собой, а я чувствую их жизнь. Мы живем в единстве принудительного взаимообмена общеприродной жизни, не можем вынуть из себя друг друга, интерплотски зависим друг от друга, солидарны как «земляки», в единстве места нашей жизни. Совокупная общеприродная жизнь определенного места Земли заключает меня в себя и входит внутрь меня, содержится в общедушевной стороне моего внутреннего мира.

У Общей душе нет своего «тела», но есть сфера интерплотского единения, свитая с областью интерпсихического взаимообмена жизненностью, образуемой от взаимодействия низших душ людей и являющейся аналогом низшей души отдельного человека.

Тело человека со структурной точки зрения есть граница отделенности внутреннего мира одного человека от внутреннего мира другого. Так же и родная Земля, есть область зримой отделенности одной Общей души от другой.

Есть наружные области плоти, которые воспринимают мир, а есть внутренние области плоти; в том числе и интерплоть, которая Мир почти не воспринимает, а служит образованию фундамента Общей души. Интерплоть – не несвободный ЦУ Общей души, она входит составной частью в ее фундамент.

Общеприродную жизнь места своего проживания я чувствую не во вне, а в себе. Люди одного народа интерплотски связаны этим чувством. Родина – душевное единство. Она по-матерински питает каждого энергией плотской жизни, но не столько физиологически и не только тело. Часть народа, оказавшаяся в иных краях, лишившаяся непосредственного контакта со страной предков, до тех пор пока остается в составе народа, все же хранит в душе родную землю как общедушевное чувство. Это – естественная заготовка фундамента Общей души, на котором держатся все другие инстанции ее Структуры.

О трех душах душевного Блока можно говорить только относительно личнодушевной стороны Структуры. Что же до общедушевной стороны, то в ней не три души, а три пласта некого целого – общедушевного Блока Структуры. С одной стороны, человек тридушевное существо, с другой, он ячейка Общей души, к которой принадлежит. Иллюзия неразъемной целостности внутреннего мира человека возникает оттого, что человек по преимуществу знает себя общедушевным существом.

Три души личнодушевной стороны достаточно независимы, чтобы быть в своих стремлениях одна против другой. Три пласта Общей души пригнаны другу к другу куда плотнее, чем три души в личной душевной жизни, и более зависимы друг от друга в работе Общей души.

Если Адам – родоначальник личной душевной жизни, то Ной – родоначальник Общих душ человечества и общедушевной жизни как таковой.

Три пласта общедушевного мира человека равноправны и равнодостойны. Они олицетворяются нами тремя сыновьями Ноя: Шемом, Хамом и Яфетом.

Хам осуществляет единство Общей души через интерплотское и интерпсихическое единение, в котором происходит взаимообмен теплоты психофизиологической жизненности и образовывается целостная интерпсихическая воля – исполняющая воля Общей души.

Яфет осуществляет общедушевное единение на филическом уровне, создавая общее метапсихическое жизненное пространство – пространство единой морально-культурной и интеллектуальной жизни.

Шем*) осуществляет собственно общедушевное единение на уровне высших душ. Это единство основано как на общем (религиозном) жизневоззрении и миропонимании, так и на нравственно ответственном чувстве ближнего. Шемова сторона Общей души несет и религиозное чувство и религиозное сознание.

Общая душа не только этническая общность, и не только общность по вероисповеданию, и не только общность языка и культуры. Каждый конкретный человек может примыкать к Общей душе по Хаму (и коллективному эго), может по Яфету (но не по Хаму), может по Шему. Это дело личное. Сама Общая душа всегда единство Шема, Хама и Яфета.

Как определить Общую душу, чтобы каждого человека по какому-то признаку можно было приписать или не приписать к ней? Общая душа существует как самобытное человеческое существо, а кого она включает или не включает и как, значения не имеет. Общая душа включает в себя отдельных людей, но не состоит из отдельных людей.

Общедушевная сторона внутреннего мира человека находится под исключительным управлением МЫ – общедушевном ракурсе свободного ЦУ «Я» Структуры. Тот, кто несет в себе МЫ Общей души, тот и принадлежит ей.

* * *

Сила потребности сочетаться жизнями друг с другом и переживание человеком этой потребности сродственно силе любви. Так что Хам существует в силу интерпсихической (в широком смысле эротической) любви, Яфет – филической любви, Шем – общедуховной любви, в которой устанавливается и действует иррациональное чувство общедушевного ближнего.

Любить как самого себя, словно свое другое Я – точная формула сторгической любви. Любить ближнего словно самого себя – сторгический принцип, устанавливающий высшую степень общедуховной сплоченности.

В личной сторгиодуховной жизни, в сожизни своего Я и своего другого Я, ближний не дан и не задан, а создается в трудной и сложной душевной работе. В со-чувствовании, со-мыслии, со-действии людей в общедуховности ближний задан, определен той сплоченностью, в которой состоит общедушевная сторона Структуры человека.

Ближний в Пятикнижии Библии – человек своего народа, общедушевный ближний. Библия предлагает каждому любить общедушевного ближнего своего сторгически, словно сторгического ближнего.

Любовь к ближнему словно к самому себе – сторгическое общедушевное чувство, которое человек в глубине души сознает высшей ценностью своей жизни.

У каждой Общей души особенная психофизиологическая близость земляков, близость по Хаму. У каждой Общей души свая интерфилическая, культурная близость, близость по Яфету. У каждой Общей души своя особенная – русская, немецкая, французская – сторгичность, близость по Шему.

Шем – метафизические и нравственные переживания, свойственные определенному народу. Близость по Шему не вытекает из совместного бытия и этнического сходства солидарность душ в стиле жизнечувствования Общей души. Шем – общедушевная сторгичность, подкрепленная общим жизневоззрением, общим Вероисповеданием, традиционными нравственными установками жизни общества и общедуховной властью.

Требования сторгической общедуховной любви не невозможные идеальные требования. Без крепости сторгической общедуховной любви невозможна полноценная жизнь Шема и, значит, Общей души.

В общедушевности Хама эротический обмен кипящих жизней идет в пласте действия низших душ. Осуществляемое Хамом интерпсихическое единство жизни есть соединение действующих в событийной жизни воль. В интерпсихическом общедушевном поле происходит взаимодействие исполняющей воли низшей души одного человека с волей всех. Хам действует на том поле единства жизни, в котором свобода обмена жизнями осуществляется как свобода вбирать в себя жизненное тепло другого, принимать и использовать в себе и для себя психическую жизнь других.

Для коллективного эго, особенно прочно сплоченного на интерпсихическом уровне, важнее всего нераздельность единиц целого, магическая сращенность отдельных людей. И тут, конечно, идет обмен жизненностью между волями одной и другой животной личности. Но сами они подавлены и потому не обеспечивают полноценное интерпсихическое кровообращение в обществе.

В отличие от унифицированной жизни коллективного эго, в жизни Общей души необходимо ясное различение фигур. Психофизиологическое бурление в Общей душе тем полнее и жизненнее, чем более разнообразны и самобытны отдельные психофизиологические особы, действующие в хамовой общедушевности. Утрата психической многоликости погашает Общую душу. Психическое многообразие и разноголосие -богатство Общей души. Эта многоликость и все это богатство должны вмещаться в некий общий психический тип, обладающий своехарактерной волей, – в образ Хама данной Общей души. Специфика Хама в некоторых чертах отражается на физиологии народа, в том числе и его облике. Хам – психическая топика Общей души и вместе с тем ее сквозной психический и интерпсихический образ.

Интерплотский и интерпсихический уровни свиты в сознании общего Строя, и цементируются этнической разумностью, ведением этноса, несущим в себе заряд убежденности, воспитывающий жизнечув-ствование и направляющий волю этого Строя.

И коллективное эго имеет, конечно, свой Строй, свой групповой разум, свой этнический закон, который обслуживает и укрепляет его. Групповой разум в коллективном эго есть, так сказать, дополнительное средство, призванное подтверждать и ментально утверждать его конститутивные свойства. Групповой разум в коллективном эго ужесточает порядок и стагнирует сообщество.

Этнический разум Общей души – не слуга в ней. Он возвещает правила поведения и прикладывает их к хамовой общедушевности. Этнический разум дает Хаму метапсихический закон течения его жизни, задает ему его конституцию, без которой Общая душа вырождается. Этнический общедушевный разум на правах законодателя входит в сам образ Хама и тем обеспечивает его душевную целостность и жизнестойкость. Надо ли говорить, что этнический разум Общей души ни в коей мере не обедняет ее психически, но устанавливает разнонаправленным волям людей критерий законности или беззаконности действий. Свитые вместе интерплотский и интерпсихический пласты общедушевности становятся – под действием и управлением этнического разума – душевной целостностью, составляющую нижнюю половину Общей души, в которую входит ее фундамент, и которую мы называем Этносом.

5

В не помраченном плотью состоянии человек действует на основании жизневоззрения, своего собственного (что бывает чрезвычайно редко) или принятого на веру от своей Общей души. Жизневоззрение – шемово общедуховное (религиозное в широком смысле) богатство. Оно добывается поколениями мудрецов (охотников мысли) и ставится на стол кулинаров мысли, которые составляют общеморальные законы и прочие общедушевные установления, руководящие конкретной жизнедеятельностью всех тех, кто принадлежит Общей душе. Жизневоззрение же обеспечивает градацию ценностей жизни, определяет сознание собственного достоинства и чувство позора.

В общедушевности Шема реализуется высшая свобода обмена жизнью в Общей душе – духовная свобода совмещения жизней на уровне высших душ. Шем основан на сторгическом чувстве и осуществляет не сожительство и сосуществование, а со-жизнь, взаимоодушевленность, взаиможизнь, предполагающую самоотречение по чувству душевной ответственности за общедушевного ближнего. Образ ближнего своего – это не образ какого-то другого человека, а свой собственный образ в общедушевной жизни. Образ этот по своей природе идеален, в нем – всё, что любят, что общедушевно желает и ждет всякий в составе Общей души.

В каждой Общей душе люди переживают друг друга в шемовой общедушевности по-особому. Человек несет в себе некий идеальный образ ближнего народа своего. Национальная одушевленность из века в век сохраняет свой характер переживания радости и боли ближнего, свой особенный образ народного братства, любовности и ласковости внутринациональных взаимоотношений, душевной ответственности и жалости; и, конечно, свой особенный идеальный стиль самоотреченности – во всех ее ступенях, начиная с участия и предупредительности повседневного общения и кончая высшими образцами самоотреченного прохождения всей жизни.

Жалость – что-то чрезвычайно значительное в человеческой жизни. Каждый человек в процессе жизни находится в состоянии то жаления, то вымогательства жалости, то возбуждения на нее или ею, он отдает жалость или получает ее, устремлен ею или ею отталкивается. Впечатление такое, что жалость есть то проявление жизни, которое проявляется вместе с самой человеческой жизнью. Есть жизнь в человеке, есть и жалость. Жалость неустранима из человеческой жизни. Каждую Общую душу и ее различия можно самоопределить по отношению к жалости и переживанию жалости.

Интердушевной взаиможизни высших душ нет в коллективном эго, где люди более всего сочленены в пласте низших душ. Коллективное эго – всегда дано. Шем – становящееся интердушевное единение, стремящееся стать единством. Чем взрослее Общая душа, чем ближе она к зрелости, тем сильнее и полнее проявляется в ней ее чувство ближнего, и тем она крепче и прочнее. Рост общедушевной любовно-сти – все большая и большая одухотворенность народа в чувстве ближнего – главенствующее условие жизнеспособности Общей души. Общая душа в опасности, когда Шем беднеет любовью. И расцветает, оживает, когда обогащается ею.

Общедушевная жизнь Шема вырабатывается не отдельным человеком, а многими поколениями народа. Она существует благодаря исходной близости высших душ, тем именно и сильна. Шемова жизнь наследуется общедушевно, и в не меньшей степени, чем плотская жизнь наследуется национально.

Сфера Шема и сфера Яфета не образуют структурное целое. Тем не менее, они существуют вместе в Общей душе, благодаря мощному единящему действию соборного разума, сочетающего разум Шема и разум Яфета.

Соборный разум – верхняя составляющая общедушевного разума, содержащая ответы на главные вопросы человеческой жизни, и то ведение Бога, Мира, Жизни, Истории, самого себя, которое определяет основные задачи жизнепрохождения человека. Говоря о ведении Бога, Мира и самого себя, я имею в виду не мистическое знание тайн Наивысших Сущностей, а то высокое знание, которым устанавливается положение общественного человека в отношении основных Сущностей. Прежде всего, это взгляд человека на Всевышнего, на Его отношение к человеку и на отношение человека к Нему. Это и основа мировоззрения человека, то есть тех его представлений о Мире, из которых вытекает направляющая установка отношения к Миру. Это и основа жизнепонимания человека, из которой вытекает его понимание своей задачи в жизни, ее целенаправленности и смыслонаполненности, должного прохождения дистанции жизни от рождения до смерти и понимание основных ценностей и их градация на этом пути. Это и отношение человека к смерти и посмертному существованию. Это, наконец, общие представления человека об Истории, ее процессе, ее цели и ее завершении.

Свечение соборного разума сквозь яфетическую жизнь мы обнаруживаем в «идеях» и «принципах» культурного слоя и в тех общих «законах этики», которые обеспечивают морально-культурную солидарность общества. В каждом новом поколении знание соборного разума обкатывает себя в яфетической (филической) общедушевности, иногда заново обкатывает себя.

Духовный рост соборного разума, по-видимому, использует яфетическую общедушевность в качестве своего испытательного полигона. Борьба «идей», моральных установлений и ценностей внутри остающейся единой Общей души – вот обычная работа соборного разума на своем собственном филическом плацдарме.

Общая душа не обеспечена инстанцией Шем-Яфет, подобной верхнему человеку или серафической личности. Хотя общедуховная и общекультурная составляющая Общей души, конечно, притерты друг к другу и взаимодействуют. Яфет всегда может разорвать свои партнерские отношения с Шемом, даже противопоставить свои установки религиозно-нравственным шемовым установкам и действовать, как ему заблагорассудится. В отношениях Шема и Яфета нет прочности общедушевной инстанции.

Общая душа содержит два основополагающих элемента: общедушевную Самость, соответствующую Самости личнодушевной жизни, и Народность – инстанцию, соответствия которой нет в Структуре отдельной души.

В Структуре Общей души нет аналога серафической личности – инстанции духовной жизни. Структура общедушевной стороны не полная. Это означает, что в общедуховном смысле человечество еще недосозданно.

Общедушевная Самость и Народность опираются на одно и то же основание Хама, но живут разной жизнью. Общедушевная Самость, как и Самость личной душевной жизни, живет совокупной жизнью двух пластов общедушевности: филического и интерпсихического, Яфета и Хама. Народность живет совместной жизнью пластов общедушевности Шема и Хама.

Без Хама Общая душа распадается. Не Яфет (как было бы в трехдушевной Структуре), а Хам структурный скреп Общей души. Его связь с Шемом и Яфетом куда прочнее, чем Шема с Яфетом, которые моментами могут жить независимо друг от друга. Именно Хам держит Общую душу в целостности.

Яфет способен выйти из общедушевности, стать внеобщедушевным, жить сам по себе, но, если он остается в Общей душе, то практически никогда не разрывает с Хамом (это одни декларации), обязательно находится в жесткой связи с ним и работает вместе с ним в составе общедушевной Самости.

Общедушевная Самость – наружная область Общей души, обращенная к другим Общим душам; она проживает среди других Общих душ и с ними взаимодействует в Истории. Народность живет имманентно, в глубинах Общей души и определяет собственное, безотносительное к другим, внутреннее самочувствие Общей души.

Народность и национальная Самость соответствует двум основополагающим переживанием Общей души. Национальная Самость – национальное интерпсихическое переживание совместно с общекультурным переживанием Яфета. Народность – общедушевное сторгическое переживание совместно с интерпсихическим переживанием. Народность – идентичность народа от глубинной сочлененности сторгической общедушевности и этнической близости. Народность – общая этносторгичность – вместе сторгическая и этническая близость. Религиозное Исповедание осуществляет сплоченность этнической общедушевности и сторгической общедуховности в Общей душе. Само Исповедание сильно интерфилической спаянностью вероисповедальческими чувствами и представлениями.

Сторгичность Шема не хранится в генах, не хранится в генах и Народность. Сторгичность Шема и Народность существует, поскольку существует Общая душа и только тогда, когда она существует. Требования сторгической общедуховной любви не невозможные идеальные требования. Без крепости сторгической общенациональной любви невозможна полноценная жизнь народа.

Народ превращается в толпу не по низменности интересов и не тогда, когда перестает слышать своих идеологических наставников, а когда из народа уходит его сторгичность.

Народность – душа народа в узком смысле, собственно «душевность» его. У Народности два основания, в ней совмещаются тепло сердечности общедушевного чувства ближнего и стихийная, природно-психическая теплота народно-земляной общности. В Народности Общая душа персонифицирована в конкретном душевном складе, поддержанном и высвеченным психофизиологическими чертами.

Есть народы (или есть состояние народа), в общедушевном мире которых действует только общедушевная (в этом случае – национальная) Самость. У них нет своего Шема, Шем заимствован и пока не стал своим, не окрасился в общедушевные цвета и не создал Общую душу. Национальная Самость свидетельствует об определенной стадии становления Общей души.

Различить Самость и Народность проще всего с точки зрения недругов народа. Когда им надо повергнуть чужую общедушевную Самость, они ее осмеивают; Самость поражаема смехом. Когда же они хотят унизить или поразить чуждую Народность, то они пытаются ее очернить, представить в качестве нравственно дрянного или дряблого.

Качество хамовой общедушевности в составе Народности и в составе общедушевной Самости разное. Будучи в едином котле с интердушевностью Шема, интерпсихическая общедушевность Хама куда менее агрессивна, жадна и самовластна, чем, когда она состоит в общедушевной Самости. Даже сам образ Хама двоится в зависимости от той структурной инстанции, в которой он взят. В общедушевной Самости хамова сила действующая, непосредственно производящая волящее движение; в Народности она создает душевную напряженность, более являясь объектом действия, чем действует сама.

Хам общедушевной Самости имеет черты толпы, с ее легкой внушаемостью, стремлением к имитативности и склонностью к унифицированности. Черты Хама в Народности другие: теплота этнической солидарности, не нуждающаяся в гипнозе, интерпсихическом раздражении, возбуждении и слепой взаимоимитации. Интерпсихика Народности обращена к личностно-душевной индивидуальной жизни. Интерпсихика общедушевной Самости от нее отвернута, ее подавляет и этим напоминает коллективное эго.

Народность – общий дом Шема и Хама. Никто из них не хозяин в доме этом. Шем живет вместе с Хамом, исподволь задает тон их совместной жизни, облагораживает Хама своей близостью и возвышает его своей «благодатью». Именно сокровенное действие Народности характеризует внутреннее достоинство Общей души. Яфетическое начало, в принципе, может помогать Народности в ее работе и росте. Возможно когда-то, столетия назад, так оно и было. Возможно так оно когда-нибудь будет. Но не теперь.

В доме общедушевной Самости живут вместе Хам и Яфет. Это боевое сотрудничество. Так что в доме этом всегда должен быть Хозяин. На начальных этапах становления Общей души хозяином был Хам. Теперь повсеместно главенствует Яфет. Хотя он и старается скрыть, что находится в неразрывном единстве с Хамом, даже когда правит им, а не обслуживает его.

Нынешние общедушевные Самости Западного мира утверждают себя, прежде всего, в культурном, интеллектуальном, правовом, филио-государственном действии. Склад характера общедушевной Самости теперь, больше чем когда-либо, обуславливается Яфетом. Это увеличивает опасность того, что народ, скажем, вступая борьбу с другим народом, самовозвеличится в своей общедушевной Самости, которая подавит его Народность.

Общая душа живет, как и все живое: пульсируя и колеблясь. В одну сторону – активизируется чувство-сознание общедушевной Самости и ослабевает чувство-сознание Народности; в другую сторону – наоборот: активизируется, высвечивается Народность и затеняется общедушевная Самость. Такие качания «Нация-Народность» отражают корневые приливно-отливные процессы жизни Общей души в целом. Общая душа на приливе, когда живет Народностью, и на отливе, когда живет Самостью. Фаза прилива или отлива, в которой находится в данное время Общая душа, есть важнейшая характеристика ее состояния. Болезнь гипертрофии национальной Самости подстерегает всякую Общую душу на отливе.

В духовном отношении Народность есть наиболее устойчивая инстанция Общей души, более или менее становящаяся, но трудно ломающаяся. Слом Народности обращает Общую душу в бредящее коллективное эго. В отличие от Народности, общедушевная Самость меняет лицо с каждым качанием Общей души, а то и с каждым новым поколением. В наше время общедушевная Самость являет себя в обличье современной Культуры, настаивая каждый раз на ее высшем духовном достоинстве.

* * *

Конкретная жизнь Общей души глубже, чем борьба классов или интересов. Она более всего определяется борьбой, столкновениями или взаимодействиями своехарактерных общедушевных типов, солидарных на основании внутреннего сродства.

Люди группируются по признаку «своих» тогда, когда признают друг друга «своими». Люди одного социального слоя или занимающие одно и то же положение в обществе тоже признают друг друга «своими», но это внешний признак и соответствующие ему поверхностные сочленения. Куда более глубинна близость по общедушевным типам. Есть типы психики, интерпсихические типы в составе хамовой общедушевности или, беря шире, этнические типы, типы нижней половины Общей души, ее Этноса. В яфетической общедушевности можно выделить определенные культурные (или интеллектуально-культурные) типы, некоторые из которых в каждый данный момент властвуют в культурном мире, забивая другие. В верхнем общедушевном поле светятся шемовы типы, например, типы женщин, создающие в народе разные виды семейственности. Эти женские типы уже не только сторгичны, но и народны. Они – типы Народности.

Типы в Народности не борются между собой; едва ли даже конкурируют. А, между тем, в каждый исторический момент те или иные из типов Народности выдвигаются на передний план народной жизни и передают всем свой особый настрой жизни, свое жизнечувствование и болезни. Народность окрашивается в тона какого-то типа, и это приводит всю Общую душу в состояние готовности жить так, а не иначе, менять или не менять общее течение жизни; склоняет Общую душу, скажем, к спокойствию или к волнению.

В отличие от типов Народности, типы общедушевной Самости вечно борются между собой за государственную власть или за морально-психическое верховенство в нации. В данном историческом времени начальствуют определенные типы людей, которые допускают участие иных типов общедушевной Самости, когда они им нужны или удобны. Революционная смена власти означает, прежде всего, замену типа властвующих. Если при этом прежний властвующий тип физически уничтожается, то упор делается на молодых людей, способных образовывать иную сплоченность филиопсихического типа, несовместимого и враждебного (хотя бы на первых порах) с уничтоженным типом. Конечно, разные типы общедушевной Самости находят себе, обживают (или даже себя сами образовывают) некоторую социальную, политическую, экономическую («классовую») лагуну, но это дело производное и вторичное. Борьба между типами общедушевной Самости (особенно в последние два века на Западе) выражается в виде борьбы экономических интересов; это говорит о степени маммонизации общества.

Как о каждом отдельном человеке можно судить по его Самости и по его серафической личности, так и народ можно судить и по типам его общедушевной Самости отдельно и по типам Народности отдельно. Каратаев Толстого (образ русской Народности) и Орлов Достоевского (один из самых распространенных типов русской национальной Самости) вовсе не исключают друг друга в Общей душе, хотя и дают разные картины национальной жизни. Особенности и пороки общедушевной Самости хорошо видны со стороны. Чтобы уловить особенности и достоинства Народности, надо познать народ изнутри.

Ближние по Народности – общедушевные соборонациональные ближние – могут и не быть ближними по общедушевной Самости – культурноэтническими общедушевными ближними. Это разные типы общедушевной близости.

Идеалом общедушевного ближнего своего в Общей душе служит образ себя в совершенстве осуществленного в Народности. Идеальные переживания этого соборонационального образа указывают на гипотетическое «отцовское» средоточие Общей души. В отличие от земляного материнского национального чувства, отцовское общедушевное чувство есть чувство переживания идеала общедушевной близости, воплощение которого каждая душа желала бы иметь во главе общедушевного единства жизни. Патерналистское отношение к Власти возникает в народе, как только Общая душа его склоняется работать в режиме Народности.

Общедушевное складывание душ – не складывание предметов в кучу или людей в толпу, не «один плюс все», а один, малая единица, плюс другая, большая единица. Складывание душ по Народности идет через некоторый идеальный образ, живущий в Общей душе. Более того, Общая душа самотворится по этому образу.

Этот глубинный и потаенный процесс, если не форсировать его, идет в историческом времени чрезвычайно медленно и неустойчиво. Единый соборонациональный идеал ближнего своего отчасти дается исходно, отчасти воспитывается в родственной общедушевной среде, но не задается с очевидностью и меняется от поколения к поколению. Укрепить этот хрупкий процесс, сделать его необратимым и спорым, быстро включающим в себя всех вновь прибывающих в Общую душу людей, можно разными путями. Надежнее всего – выразить этот идеальный сторгический образ в зримых человеческих чертах, воплотить духовное в плотское, человеческое и сделать его объектом общедушевной сторгической воли и разного рода творчества.

* * *

Типы общедушевной Самости и типы Народности участвуют в Истории по-разному. Первые задействованы в сюжете Истории и сами ткут ее событийную ткань. Вторые пребывают в этом сюжете, принимая его как нечто от них не зависящее, как историческую судьбу, в которую вписана их собственная внутренняя жизнь. Это, конечно, не значит, что Народность общедушевно пассивна или безответственна. У нее иной общедушевный план жизни. Она живет не столько в Истории, сколько на Пути Общей души. Ниже мы подробнее поговорим и на эту тему.

Общая душа расслоена на характерные типы общедушевной Самости и Народности, и типы эти ищут свое место в обществе, сменяют друг друга, сталкиваются между собой или вступают в союз. В Государственности правят одни характерные типы, в общественном мнении – другие, прессой завладевают третьи, хозяйственную жизнь захватывают четвертые. Это крайне важно: какое место отводится в данном обществе каким общедушевным типам.

Общедушевный критерий оценки общества – не его процветание или социальная прогрессивность, справедливость, гражданские свободы, разделение властей, права собственности и так далее, а качественная расстановка людей в жизнедеятельности народа. То общество лучше, которое способствует выдвижению лучших типов людей и в котором общедушевно подавляются худшие типы. Власть худших в нравственном отношении людей в обществе ставит лучших людей в катастрофическое положение, положение гибельности. Не позволить завладеть той или иной сферой жизни худшим из существующих типов – вот ведущий принцип внутриполитической жизни.

Принципу этому особенно важно следовать в кризисные моменты истории народа, когда решается его судьба. Можно предельно активизировать стимулы внешней жизни (скажем, экономические интересы, деловую инициативу и прочее) и общедушевно погубить свой народ, если при этом отдать его в руки наиболее маммонизированным, лживым и ловким людям. В первую голову, необходимо знать общедушевные последствия реформ. Худшая беда – власть худших, пусть в сопровождении изобилия и гарантий прав личности.

Любое общественное реформаторство, экономическое ли или социальное, законно и продуктивно только тогда, когда в результате его на передний план общественной и государственной жизни выдвигаются лучшие люди, во всяком случае лучше тех, кто были на переднем плане до реформ.

Реформы Александра Второго потому живительны, что активизировали лучших людей того времени и придали им важное значение в общенародной жизни.

По всей вероятности реформы Столыпина способствовали хозяйственному рассвету, но вряд ли призвали бы на службу лучших людей.

Реформы Ельцина и Гайдара потому совершенно губительны, что поставили худших из худших на положение господ общей жизни.

Социальная, экономическая, культурная политика должна быть общедушевно перспективна, то есть рассчитана сначала на лучшего, а потом на каждого, поддерживать и охранять высокое и высшее, а потом среднее – дать набухать семени и попутно тому, в чем это семя высеяно. Хороша не демократия или монархия, социализм или капитализм, хорошо то устройство, которое позволяет в данное время задавать тон в обществе и государстве духовно наиболее полноценным людям народа. Худшая из общественных систем потому худшая, что дает преимущество и свободу действий самым бездуховным и безнравственным людям, их побуждает и их выдвигает.

6

В начале Бог дал только что сотворенному человеку солнечную свободу – свободу жить в самом себе в партнерстве с Господом, свободу личной духовной жизни, без узды над нравственной волей, с душою, добровольно берущей на себя труды возделывания и хранения Сада Эдема. Обладая такой свободой, Адам самовольно вскрыл вход в иное, филио-интеллектуальное существование и присвоил его еще неспелые плоды. С тех пор сфера филической жизненности и разумности всегда грозит стать сферой раздора человека и Бога. Это она, бесхозная и самовластная творческая сила человека, подменила Бога и учредила идолов; ею же «сыны Божьи» создают демоническую силу, извращающую плоть Земли.

Ограничивая духовную свободу человека, Господь переставляет внутридушевную жизнь людей с лично душевной стороны на коллективную сторону. Но всечеловеческое коллективное эго, как только возникло, так включилось в Вавилонское дело. В ответ Господь образовал Общие души и задействовал в них общедуховную жизнь. Личная духовная свобода, которой могли пользоваться сыны Адама, в сынах Ноя замещена несвободой и подвластностью. С всегда невозмутимых и самовластных лиц людей, живущих исключительно общедуховной жизнью, с тех пор стерты следы волнений и сомнений личной духовной жизни.

Про яфетическую составляющую Общей души нельзя говорить то же, что про шемову составляющую, – что Яфет слагается из филических душ живущих людей. Яфет существует иначе – и в во-душевлении и сам по себе, как некая саможивущая область национальной культуры и национальной творческой воли. С разрушением Общей души от Яфета остается много такого, что может с успехом быть включено в жизнь других Общих душ.

В Общей душе, вообще говоря, призвана работать не творческая воля отдельного человека, а воля Яфета, то есть целостная творческая воля Общей души. Каждое движение отдельной филической души, чтобы иметь право на существование, должно было (вплоть до самого последнего времени) прежде стать фактом яфетической жизни.

* * *

Общедушевная жизнь стремится наложить узду на свою Самость, но это узда общедушевной Самости на Самость отдельного человека, а не заслон, поставленный из пласта высшей души. Несвободные моральные законы человеческого общества, в основном, отрицательные еще и потому, что задача их – наложить узду на самостность. Это не постулаты высшей души (где сострадание, милосердие, духовная чистота), а установки с того же уровня, на котором действуют филическая душа и Яфет. Мораль – продукт общедушевной Самости, сдерживающей Самость отдельного человека. Конечно, воздействие общедушевной Самости на личнодушевную Самость подкрепляет и Шем, но и Шем и свободная нравственная воля высшей души в целом слишком слабы, чтобы активно и результативно противодействовать личной Самости.

В общедушевности Яфета все может быть этически познано и заранее обусловлено, морально определено и установлено. В отличие от филической души отдельного человека, Яфет в этом смысле мистически законен. И сам узаконивает или не узаконивает то или иное авторское Я. Яфет для каждого отдельного авторского Я цензор и издатель одновременно.

В исходном состоянии филическая душа отдельного человека находится под опекой Яфета. Но и Яфет исходно не самовластен, существенно не равноправен с общедушевностями Шема и Хама и даже зависим от них. Это только в наше время, когда Яфет сам себе доставил средства (полиграфия, радио, телевидение, компьютер) самодержавного и комфортного правления в Общей душе, поэты и знатоки стали величать себя пророками, властителями дум, избранниками рода человеческого. В прошлом Яфет выходил на передний план лишь в празднествах и развлечениях. В Яфете народ отдыхал, мечтал, ублажал себя, получал разъяснения и оправдания своей жизни. Но в реальности жил – Хамом и Шемом.

Культура отчетливо зависима от темпераментности Хама и других его качеств. Яфет, бывает, обслуживает Шема, как, впрочем, и Хама. Шем и Яфет могут занимать какое угодно положение друг относительно друга – это зависит от частных обстоятельств исторической жизни и путевого развития Общей души, – но они до сих пор не образовали самостоятельной инстанции в Структуре Общей души.

В Общей душе, как во всяком структурном образовании человека, есть и мужское и женское начало. Это относится ко всем инстанциям Структуры Общей души. И все же мужское начало более сконцентрировано в Шеме и Хаме, а женское – в Яфете.

С Хамом Яфет составляет единое целое Общей души, общедушевную Самость. Яфет вводит Хама в человеческое достоинство, облагораживает и украшает Хама, как жена мужа. Хама можно сколь угодно цивилизовывать, делать его благообразным, но превратить его в Яфета или Шема нельзя. Без Яфета Хам звереет, деградирует, мерзеет. Яфет для Хама – его «духовная жизнь»; но не та, которой он, Хам, служит, а та, которая служит ему.

С Шемом Яфет проживает рядом в Общей душе, но – по отдельности. Яфет ищет идеи и образы для угождения человеку, Шем – смыслы и обязанности для угождения Богу. Яфет шалит и творит, Шем трудится. Шем, благословляя Бога, стремится сделать Ему благое. Яфет стремится получить от Него блага и ищет, как сделать это.

Шем понуждает Яфета служить себе – в культе, в Богослужении, в умозрении, правом, этикой, художеством. Культ и всякого рода религиозный антураж имеет полезное практическое значение, позволяя жить общедуховной жизнью тем, кто не готов на духовную жизнь, общедуховно сплачивает людей. Но сам по себе культ – яфетического (и магического, конечно) происхождения.

Яфет делает Шема доступнее, полнее выявляет его образ, озвучивает его глубинный голос, угадывает его затаенные смыслы. Как дочь от отца или как жена от мужа, так Яфет от Шема берет духовную жизнь и живет ею.

В круг «женских» обязанностей Яфета входит и первичное воспитание новых поколений, – но так, как это нужно Шему и Хаму. Они же используют Яфета для своего формирования и развития.

Функции Яфета в обществе многочисленны. Это он выдумывает знаки статуса, с помощью которых люди выделяют себя («делают себе Имя») и отличают положение каждого от другого – изобретает всяческие чины, звания, титулы, награды и прочее. Это он обещает человеку все, что он хочет, старается сделать так, чтобы человек не видел того, что не желает видеть, и видел то, что он видеть желает. Яфет ищет «Бога подходящего» – такого, который подходит людям. И, разумеется, всегда находит такого. Яфет помнит, что было, но не совсем так, как было, а как ныне зачем-то нужно, чтоб было. Можно долго и достоверно рассказывать о том, кем был в действительности тот или иной исторический деятель, для народной культуры и памяти это не имеет значения.

Яфет служит той визитной карточкой, которой одна Общая душа представляет себя другим Общим душам через, скажем, государственные символы. Уважать чужую Общую душу значит, прежде всего, уважать ее Яфета. Практически говоря, Яфет создает единственный канал, через который одна Общая душа может постигать другую Общую душу, влиять на нее и находиться под ее влиянием. Яфет национально колоритен, но и всеобщ. Именно Яфет возвещает идеи объединения – расового, экуменического, цивилизационного, всечеловеческого.

Разделяя человечество на Общие души, Господь Бог понизил в людях уровень «слышания» друг друга и произвел «увядание» языка взаимопонимания. Взаимопонимания людям – и в личной душевной и общедушевной сфере жизни – теперь надо добиваться многими и многими усилиями. На одно это дело, на удовлетворение одной этой неустранимой потребности взаимопонимания могут быть использованы не только все ресурсы, но и все резервы яфетической воли Общих душ.

Общедушевный человек в целом желает жить «как прежде», жить, как есть, всегда, стабильно, устойчиво и традиционно, и своих детей воспитывает таким образом. Народность Общей души не желает изменений, стремится сохранить статус-кво. Яфет же длительное время не может оставаться одним и тем же. Он нетерпелив, нетерпеливо стремится в будущее, обращен в грядущее, одухотворяется грядущим, создает грядущее, а то и предлагает грядущее для осуществления. Воскрыляющие мечты Яфета зовут его менять содержание и модифицировать формы своего проявления в Общей душе. Яфет провоцирует Общую душу на перемены. Не в очень возбужденном состоянии культурная толпа (новейшее порождение Яфета) постоянно требует косметического ремонта, в возбужденном – разового капитального ремонта всего общества. Достаточно человеку культурной толпы сказать «это старо», и любая истина, какая бы она ни была, отвергнута: она старая, ее надо поменять на новую, «современную».

Послепотопные люди стали строить Вавилонскую башню («возвеличивание»), дабы не исполнять, «не делать» план Бога, а вместо этого «делать себе Имя» – стремление чисто филическое и порочно филическое.

Шем – благословляющий Господа. Он – носитель Славы Господней. Люди же, движимые желанием «делать себе Имя», выражали тем самым новую и хорошо с тех пор известную яфетическую черту. Самопожертвование – светлая черта филической и яфетической одушевленности. Славолюбие – темная черта ее. В отличие от светлой, которая отдает жизнь, темная черта Яфета предполагает стремление брать и получать филическую (вернее, яфетическую) жизненность себе. Одним этим Яфет оказывается в связи с Хамом. Предоставленный сам себе Яфет выселяет Шема из его шатра и сам неумолимо вселяется в шатры Хама.

Каждая Общая душа содержит в себе душевности и Шема, и Хама, и Яфета. Однако общедушевная жизнь европейских народов в наибольшей степени обусловлена образом одушевленности Яфета. Пользуя приемы филической одушевленности, Яфет в конце концов пожелал стать вместо Шема, в подмену Шема, стать подобно Шему. И потому нам здесь особенно важно уловить различия между одухотворенностью Шема и одухотворенностью Яфета.

Подлинник книг Моисея и их европейские переводы во многом разные тексты. И дело не в плохих переводчиках или в их тенденциозности и даже не в том, что смыслонаполненность слов иврита адекватно непереводима на другом языке, а в том, что подлинник запечатан печатью одухотворенности Шема, европейские же переводы несут совсем иной стиль одухотворенности – Яфета, и Яфета античного, где важна сакральная драматургия и материал для возбуждения и переживания соответствующих религиозных чувств.

Яфет привержен правде мифа, и ему естественно смотреть «картины», в которых женщина мастерится из «ребра» Адама*), грехопадение видится половым актом, а Бог «смешивает» языки народов. Это не недостаток понимания и не профанация. Так видеть, видеть художественно, морально и рационально -свойство зрения Яфета. И не только, конечно, Яфета европейских народов, но и Яфета всякого другого народа. Однако именно Яфет столь прочно поставлен в центр европейских Общих душ и обуславливает их духовную жизнь.

Для Яфета Бог влюблен в человека, любит его больше Себя и, как всякий влюбленный, готов пожертвовать Собой ради любимого. И сам Яфет чувствует (любит) Бога, как своего Возлюбленного.

Яфет опирается на филическую душу, нацеленную на будущее и тамошнее, он устремлен к «горней» действительности, творит ее образы, грезит ею, ее переживает – и не как «иную» действительность, а как действительность другую, параллельную земной реальности. Сотворенная Богом земная действительность волнует Яфета не столько сама по себе, сколько в качестве образчика для собственного творчества в «небесной» реальности. Это имеет метафизические основания в Яфете.

Яфет куда менее Шема и Хама поставлен на Земле. И потому для него здешняя, земная, и тамошняя, посмертная действительности не пересекаются и, в сущности, разъединены. Сообщение между ними возможно только в одну сторону – через порог смерти тела. Но из «того» Мира в «этот» естественного хода нет. Европейский Яфет поэтому декларирует бессмертие либо в загробном царстве, либо через вынесенное в неопределенное будущее воскрешение мертвых, оживающих непременно в преображенную, избавленную от страданий и смерти, наилучшим образом устроенную земную жизнь. При таком подходе радости земной жизни удачно сочетаются с радостями жизни бессмертной.

Повсеместно бытующие в авраамических религиях верования в воскрешение мертвых, как и верование в бессмертие живущей в теле души, яфетического происхождения. Такого рода решениями коренных вопросов вероисповедания определяется особая роль Яфета и его особая стать в Общей душе. По своей недоукорененности в земной жизни Яфет не допускает мысли, что сложная Структура внутреннего мира человека может распадаться. Для него это – безобразие и хаос, нечто дисгармоничное, то есть рушащее самосознание Яфета в Мире.

Яфет ожидает перемен земной жизни на жизнь блаженную, но не ждет рабочей «перемены назначения» после этой жизни. В чувстве жизни самого по себе Яфета нет чувства рабочей назначенности.

С точки зрения Шема Господь Бог заключает Завет со своим Творением ради Своего работника человека. Для Яфета Бог сотворил Мир ради человека и для его блага. Если в восприятии Шема библейский Сад Эдема – есть рабочая лаборатория Бога и место трудной работы человека на Господа, то в восприятии Яфета Адам изначально был предназначен для наслаждения жизнью. Ангелы Господни имеют трудное дело – они служат – они служат спасению людей, – люди же созданы исключительно для блаженства. Дать блаженство – вот основной мотив благого Бога творить. Только из-за грехопадения Адама мы не наслаждаемся без меры и конца. Райское житие-бытие можно только подарить – дать не по заслугам людским, а в силу особой привязанности Бога к человеку.

Страшно и грустно бывает Яфету жить в этой жизни. Он тут как бы королевич, случайно и ненадолго попавший в плен к разбойникам. Яфету все кажется, что будучи у разбойников, ему надо только соблюдать царское достоинство и ждать освобождения и своего воцарения. Пусть это «соблюдать и ждать» – подвиг. Но – не дело и не работа.

Для Шема Бог нуждается в человеке и ждет от него дела. Для Яфета только человек нуждается в Боге, который требует от него подвига. Яфет воодушевляется желанием занять место любимца Бога, но не место наибольшей ответственности перед Ним. Сам по себе Яфет не знает (и знать не желает), что ему поручено совершать в Мире. Он ждет извещения Бога о том, когда и под каким условием Он должен даровать человеку то, что человек желает. В этой жизни Яфету вообще важен результат (например, гарантированный пропуск в Рай), а не рабочий процесс.

Все это чуждо образу одухотворенности Шема.

В любом эпизоде Библейской истории нет никакой идеализации и стилизации, никакого желания сокрыть порочное героя. Да и самих «героев» тут нет. (Если не считать книги греческой Библии: «Товита», «Маккавеев».) Библия не рассказывает историй в том смысле, как это испокон веков делает художественная, историческая или народная литература. В ней нет ни «правды мифа», ни «художественной правды», так как нет задач художества, которые необходимы легендам, сказаниям, мифам, былинам. Библейские эпизоды рассказаны так, как один человек рассказывает другому случай, на котором он лучше понял жизнь и вернее научился жить. Повествования вечной Книги призваны работать, и работать всегда, работать сейчас, работать для души каждого, в любую эпоху.

Произведение яфетического творчества в лучшем случае может претендовать на иллюстрацию того или иного закона жизни. На анализе же жизнедеятельности библейских лиц закон должен проявляться в его конкретности. Библия – высшая школа познания Воли Бога, приложенной к случившемуся. Библейская история – это поприще действия Бога и человека в той суровой земной действительности, в которой живут люди. Поэтому библейские лица – не предания старины, а действующие перед глазами люди, которые учат своими жизнями сейчас и которых можно обсуждать как деятелей современности. Такова исходная установка библейского повествования.

События Библии дают материал для суждения о жизни человеческой с точки зрения закона Бога и нарушения его. Закон этот действует только в реальностях человеческого бытия, которое в собственном своем виде не нуждается в яфетовой игре воображения и умозрения. С этим согласится всякий, кто свежим взглядом прочтет эти книги. Но, я думаю, не согласятся многие из людей европейской культуры. Для них лица книг Библии давно стали иждивенческими персонажами, годными для иллюстрации или вспомогательных поучений.

Дело не только в том, что европейские народы, взяв на вооружение Книгу, плохо восприняли заложенное в ней сознание рабочего пота событий частной жизни и Истории. Дело и не только в том, что книги Библии во многом лишились серьезности познавания жизни, а в том, что они за последние три века превращены в объект художественного воображения, спроецированы на яфетовый экран восприятия Истории, людей, самой жизни человеческой. В Новое Время европейский Яфет вселился в шатер Шема и шемову Книгу превратил в яфетову.

7

Нынешние этнологи и биополитики настойчиво настаивают на инстинктивной заданности явления власти. Исследователи наблюдали, как ведет себя доминирующая особь в группе животных, и как другие особи воспринимают ее, и решили, что иерархические законы, а значит и Власть, включены Природой в подсознательную животную базу как таковую. Это недоразумение. В животном мире укоренено стремление к превосходству, необходимость которого вполне выводима из эволюционных предпосылок, хотя и не покрывается ими. Это же стремление, разумеется, обусловливает и самочувствие человека в обществе, правит в мире людей – во всяком случае не менее, чем сексуальные и хозяйственные их стремления. Стремление к превосходству пронизывает всю частную и общественную жизнь, реализуясь не только явно, скажем, в борьбе за власть (для чего надо быть еще и властолюбивым человеком), но и скрытно, в таких сферах (скажем, в ученых спорах), где, казалось бы, им нет места.

Укорененное в глубинах животной природы стремление к превосходству есть главнейшее орудие иерархии и точка приложения Власти в обществе, но не ее основа. Власть в обществе существует не только и не столько в силу потребностей животной природы, сколько в силу одной из потребностей общедушевной стороны человеческой души.

Власть в коллективном эго – организующее начало сообщества, общая направляющая воля, осуществляющая целостность «мы», задающая разграничение компетенций, прав и обязанностей. Основная функция Власти – поставить индивидуальное эго (по своей воле) под коллективное эго. Через власть коллективное эго выражает себя в каждом человеке в качестве его внутренней основы жизни.

Власть интегрирует существование коллективного эго, потому так часто возводится в Идола.

Власть остается интегрирующим моментом и в Общей душе. Но Общая душа преобразует его. Природа властвования в Общей душе изменяется.

Общая душа строится на взаимной внутренней сопринадлежности людей друг другу, на чувстве ближнего, на сродстве душ. Единство общедушевности, сплавленное шемовой и яфетической солидарностью, для своего существования не особо нуждается в наложении общей принудительной воли, хотя и пользует ее в инструментальных целях. Власть в Общей душе есть одно из основополагающих общедушевных переживаний. Если власть в коллективном эго необходимо сочетается с идолопоклонничеством, то Власть в зрелой Общей душе схожа с переживанием Сокрытого Лица.

Чувство подвластности это не переживание чуждой покоряющей силы в себе, это переживание высшего, могучего Лица, обращенного к моему лицу, Лица, которому я причастен, которому подобен, который есть во мне.

Чисто человеческое душевное основание Власти выражается в сознании подвластности себя. Сознание это не вторично, не индуцируется, скажем, представлениями о высшем Начале Мира, а восторженно или тихо существует в душе само по себе и само ищет, к кому бы и как приложить себя.

Чувство подобия коренного Я, закрепленное в базовом чувстве-сознании жизни коренного Я, переходит в чувство-сознание подвластности, переходит, что важно, в общедушевности Яфета.

* * *

В некотором смысле явление Власти задано человеку, но не на природном уровне, где осуществляется принудительный и рутинный обмен жизненностью, и не на интерпсихическом уровне, где обмен жизненностью осуществляется в свободе брать себе импульсы жизни другого, а на филическом уровне, где действенна более высокая свобода обмена жизненностью.

По филической природе своей человек отдает жизнь из себя. Исполняя приказание, даже приказание идти на смерть, посланный на смерть идет сам, по своей воле, оставаясь в самоощущении свободным. То сознание подвластности, о котором мы говорим, требует добровольно отдать свою жизнь. Что невозможно в психофизиологической жизни. Власть обусловлена филической душевной потребностью и сама есть одно из явлений общедушевности Яфета. На такого рода общедушевном сознании и общедушевной потребности души возникает, например, и чувство чести.

Конечно, чтобы один человек мог властным взором послать другого на смерть, нужно, чтобы властвующий действовал от имени некоторой высшей метапсихической инстанции. Людям всегда кажется, что требования Власти исходят от кого-то, кто стоит над ними. Непосредственное душевное (общедушевное) переживание Власти побуждает видеть источник сознания Власти и сознания подвластности в отношениях Я-подобия, коренного Я человека, и Я Подлинника, Я Господа.

Власть (если это не власть в шайке или в стае) это не столько принудитель, сколько начальник, чиновник – некое отвлеченное свыше действующее Лицо. Государственная власть – это Должность, Чин, Звание, Сан, общественный Статус. Кого угодно посадите в начальственное кресло, и он, за редчайшими исключениями, начнет меняться на глазах. В нем появится повелительная повадка, он изнутри наполняется скрытыми водами общественной значительности. Изменился статус, и он ощущает себя выше других и, самое интересное, сам чувствует себя выше себя. Напускное? Нет. Он действительно в чем-то становится выше. Его авторское Я исполняется сознанием Власти, ее силой и достоинством, дающими ему внутреннее право указывать и повелевать. Лишите его кресла – и он в самом себе лишится этой дополнительной начальствующей силы авторского Я. Опять посадите – вновь обретет ее. Преображения эти в основе своей непроизвольны и глубинны.

С обретением Власти в человека поступает заряд активности жизни, он реально заряжается и чувствует приток жизненности в себе, – не поддельно, а подлинно оживает душой, обеспечивается дополнительной силой и полнотой жизни.

Вы скажете, он играет социальную роль и оживает от исполнения этой роли? Конечно! Только он входит в эту роль так, так погружается в нее, что оживает не условно и не поддельно. Он занял то место в государственной жизни, откуда можно выбирать на себя заряды дополнительной полноты жизни. Какой же жизни? Той самой, свежими ресурсами которой пользуется талантливо перевоплотившийся в героя актер на сцене.

Актер обладает способностью на время вытягивать на себя воды филической жизни и жить ими на сцене, как в подлинной жизни. Начальник, в отличие от него, живет не «как в подлинной», а в подлинной жизни, но «как на сцене». И получает ресурсы филической жизни не для сцены, а для исполнения важной государственной функции в реальностях особой сферы яфетической жизни – жизни государственной. Государственная жизнь потому так и театральна, что она и сценичность – в одном и том же русле жизни.

«Как удивительно, – говорит Монтескье, – что короли так легко верят тому, что в них всё, и что народ так твердо верит в то, что он ничто». Действительно, загадка. Но загадка до тех пор, пока мы не усвоили, что народ и его король состоят в единой яфетической общедушевности и живут вместе по ее канонам. Король занимает место филического Центра Общей души и по положению (по чину правителя) является тем лицом, тем авторским МЫ Общей души, которое обладает назначающей (королевской) волей и фокусирует на себя векторы филических воль всех живущих в данной общедушевности людей. По природе общедушевной жизни все они добровольно направляют к нему – и в него, в его королевское авторское Я – заряды филио-государственной жизни. Правитель принимает их в себя, ими заряжается и от обладания всей полнотой филио-государственной жизни «легко верит», что он – «всё».

Король – яфетический Центр государственной жизни и обладатель назначающей воли общедушевной Самости. Но не только. Он еще и основное и самое ценное произведение творческой воли всей государственно-филической общедушевности. В яфетическом мире государственности король то же самое, что величайшее, заглавное произведение искусства в филическом мире культуры.