И.Б.Мардов

Божественная Работа и Божественный Работник

Раздел первый. Личная духовная жизнь

Часть 2. «Я» и его производные

1

Тайна тайн человека не в том, что в него, в природное существо, свыше включена частичка Божества, а в том, что эта искра из сокровенной Сердцевины Господа не сокрыта в тайнах и тайниках, а явлена открыто, и всякий человек в любое мгновение жизни знает ее в себе, знает ее собою, ее больше всего ценит, всегда держится за нее и больше всего боится потерять ее. Это не загадочный высший дух, который может посетить или не посетить душу, не ангел, не сверхчеловеческая директивная инстанция, не то, что чрезвычайными розысками под умелым руководством можно найти (или так и не найти) в себе, а то, вокруг чего только всегда и крутится жизнь человеческая, что человек называет собою, без чего он не может помыслить себя и свою жизнь, с чем ему невозможно расстаться – его собственное «Я».

Величайшая загадка человека и его тайна – присутствие «Я» в нем – приоткрыта в Библии. В стихе 26 первой главы книги Бытия сказано, что Бог намеревался создать человека «как подобие» Себя. Быть «как подобие» в первом приближении значит быть несовершенным в отношении идеального совершенства Подлинника. Если человеческое Я создано подобием Собственного «Я» Господа, то оно высеяно из Сокровенной Глубины, есть крупица или частица Сокровенной Глубины Господа, которая в Творении может находиться в разных состояниях или положениях и сознаваться различно.

Человек существует доподлинно, но в нем, в самом образующем его центре, помещено «подобие», его Я, которое существует иначе, не так, как в Подлиннике, в котором – «Я» Господа.

Я Господа есть «Я» в состоянии подлинности. Человеческое Я есть особая форма бытия Божественного Я в низшем и производном, – род существования Подлинного в подобном. Человеческое Я, Я-подобие – не заменитель, а полноправный заместитель, обладающий властью Подлинника над тем, что ему поручено.

Сердцевина Всевышнего – Его «Я». Когда Господь скорбит о человеке в Сердце Своем (Быт.6:6), то будем понимать: Его «Я» скорбит о «Я» человека. Библейское понимание «сердца» человека и Бога наиболее близко пониманию «Я» человека и Я Господа.

В чем отличия Я Господа, Божественного Я-Подлинника, от человеческого Я, от Я-подобия, сказать нельзя. Человеку в высшей точке его сознания открывается не отличие, а свое сродство с Ним. Это сродство и определяет религиозное самочувствие людей.

Господь Бог – Один. Всем – Одно Подлинное Я. Состояние подлинности «Я» только одно. Состояния существования подобия Одного и Того же могут быть разные. В Восьмом Речении Господь в Замысле Своем постановляет сотворить иное – и рабочее – состояние Своего «Я», решает явить Подлинное Я в ином состоянии, существующем «как подобие» Подлинника. Между человеческим Я и Божественным Я протянута нить, благодаря которой каждому из людей кажется, что он под наблюдением, что на него специально обращено внимание свыше.

В 28 главе книги Бытия, во сне Иакова, эта нить представлена лестницей, по которой восходят и нисходят ангелы, посланцы Бога. По некоторым толкованиям это лестница – лестница Богоподобия; и установлена она между сердцем человека как такового и Сердцем Господа.

Человек не просто живое существо, не только живой, он – живущий, он – живет, зная себя субъектом своего жизнедействия. Знает же он это потому, что обладает «Я», которым никто не обладает.

Кто кого сознает в «самосознании», ощущает в «самоощущении», чувствует в «самочувствовании»? «Я», которое в человеке, стремится постигнуть душу человека, – свои «окрестности». Естественно говорить: «мое тело» и «моя душа», а не «Я» души или тела. Человек знает, что его душа (или души) принадлежит «Я», а не «Я» – душе или телу.

Сущность и деятельность «Я» – центральный вопрос человековедения. Познать самого себя и познать человека вообще – это, прежде всего, познать, что есть его «Я», откуда оно в нем, для чего назначено, как работает в Структуре его внутреннего мира и как человек работает им в себе.

* * *

Человек – песчинка в Мире. Человек умрет, Мир останется. Человек знает это. Но знает и то, что без него Мир не может быть. Сознание своего Я подсказывает человеку, что Мир без него лишится своего центра. «Я» человека есть подобие подлинного Центра Всего Существующего. Потому человек переживает свое «Я» не иначе, как центром Всего.

Человек не может чувствовать себя живущим, не сознавая «Я». Сознание «Я» есть сознание того, что мое Я есть центр Всего, что есть. Без сознания «Я» нет сознания Существования как такового и его всеобщности.

Человек понимает, что до него, одновременно с ним и после него жили, живут и придут в жизнь великое множество людей и других существ. Но для него все они были, есть и будут только в отношении времени его существования. Любая длительность или протяженность в самосознавании отсчитывается от «Я». Начало координат времени не в «начале времен», а в существовании моего «Я». В «Я» не только начало отсчета, координатный нуль времени и пространства, но и мера длительности и протяженности -мера движения вообще.

Сознание «Я» это сознание того, что Центр Всего существующего помещен во мне. Все – непостижимая бескрайность. Человек сознает бесконечное и вместе с тем по самосознанию Я знает, что центр Всего помещен в него, и он держит его в себе. Это возможно потому, что он сознает свое «Я» не как слитный, а как выделенный центр Всего существующего. «Я» сознается и может сознаваться только в качестве выделенного центра Всего, существующего вокруг «Я».

Сознание «Я» это и сознание себя центром Всего и сознание выделенности этого центра во Всем.

Выделенный во Всем Центр не означает отделенный от Всего выделенностью. Наоборот, выделен-ность центра «Я» вытекает из нераздельности Центра и Всего; сама по себе эта выделенность есть акт нераздельности Всего и Центра Всего.

Тело человека обладает сознанием своей отграниченности. Это придает телу сознание отъединенности (единичности) существования. В отличие от тела, несущего в себе сознание отъединенности, «Я» несет в себе сознание единственности.

Я человека, будучи подобием Я Господа, знает себя единственным выделенным центром Всего Существующего.

Сознание «Я» как сознание единственного (или, по крайней мере,единичного) выделенного Центра Всего существующего не отождествяляет себя с первым лицом, но и не дистанцируется от него. Когда «Я» думает о «себе», то кто здесь есть кто? «Я» – тот, кто думает «о себе» – о том, который переживается в первом лице.

Говоря о «Я», мы имеем ввиду присутствие в человеческом внутреннем мире управляющего им и в нем авторски волящего деятеля.

* * *

Я человека существует в состоянии подобия. Такое состояние жизни человеческого Я определяет само по себе чувство-сознание Я в человеке.

Человек знает свое «Я» не иначе как в сочлененности с Господом – в Вере. Вера есть устремленность человеческого Я (как Я-подобия) к своему Подлиннику и Источнику. Вера есть основополагающее, корневое чувство человеческого Я, возникающее в силу потребности Я человека чувствовать себя, то есть веровать.

Угасание как таковой Веры в человеке (а не, скажем, переход в другое Вероисповедание, пусть и самое светское) есть угасание чувства Я человека. Когда человек теряет Веру, то в нем утрачивается само чувство Я, – человеческое Я тускнеет и разуподобляется. В состоянии полного безверия человек перестает быть подобием Господа и превращается в человекообразное существо.

Религиозное чувство есть высший и наиболее полноценный род чувства «Я». В чистом виде религиозное чувство есть чувство обращенности себя («как подобия») к Высшему Началу (как Подлиннику), устремленности своего «Я» к Его «Я» и чувство взаимодействия с Ним. Есть редчайшие минуты переживания всей полноты религиозной обращенности к Господу, в которых человеческое Я выносится навстречу Ему и живет наедине с Ним.

Наиболее внятно «Я» обнаруживает себя при обращении Я человека к Я Господа, в молитве. Суть молитвы – молвить от своего человеческого Я к Я Господа, заявить о причастности своего Я к Его Я и стремление получить санкцию на укоренение человеческого Я там, где оно должно быть укоренено. Все то, что задействуется человеком в молитве, призвано вторить мотиву, заложенному в человеческом Я, переживающему свое исхождение от Сердцевины Господа.

* * *

В акте создания человека Всевышний, по-видимому, исходил из того, что Ему нужен нераздельно связанный с Ним нитью (лестницей, каналом) подобия и свободноволящий (полноправный) соратник, который всегда был бы вместе с Ним, лицом к Его лицу. Сделать «по образу Нашему как подобие Наше» значит сделать соответствующим Себе. Соответствующий – не только соотносимый, но и со-ответственный, несущий ответственность за исполнение Воли Всевышнего, за успех Его Замысла, за предпринятое Им. Человек несоизмерим с Богом и потому ответственен в меру своей со-ответственности Ему.

Человек – не королевич, а младший партнер Господа Бога, Его работник и помощник.

«Я» человека включено в Структуру человека для того, чтобы исполнять Волю Господа. Человеку необходимо понять, на что он работает, какую внутреннюю работу надлежит ему выполнять. Зрячесть на то, на что он работает, определяет работу, которую он должен совершать.

В соответствии со своим Божественным происхождением «Я» является носителем свободы в человеке. В этом смысле можно понять тех, кто «подобие» Бога в человеке понимает именно как его свободу.

Сознание свободы есть еще одно коренное сознание жизни «Я» человека. От свободной работы «Я» во многом зависит, исполняет или не исполняет человек свою жизнь.

Человеческое Я обладает и волей выбора и свободой выбора, оно само выбирает, как и когда ему жить, с какой инстанцией Структуры и в каком режиме работать. Единственность «Я» и уникальность его укорененности в данном человеке выражается и в свободе выбора, и в индивидуальном осуществлении его в деле управления Структурой человека.

Если Сердцевина Всевышнего Своим подобием присутствует в человеке в качестве главного действующего лица его Структуры, то можно предположить, что человек есть микрокосм в отношении некоторого Макрокосма и что он существует так же и в том же отношении ко всему в себе, как и в каком Всевышний – и Его «Я»! – существует во Всем и по отношению ко Всему, что Им замыслено, создано, сделано и что предстоит создать и сделать. Недаром «Я» человека принимает Мир целостно и как целостность.

2

Без «Я» любое существо в Творении неполноценно. Обрести «Я» значит обрести полноценность жизни и существования.

Понятие Структуры мы вводим взамен понятия единой самобытийственной души человека.

Присутствие «Я» в Структуре человека фокусирует все три его души в одном и том же направлении и на один и тот же центр; и тем обеспечивает целостность Структуры.

Сила самоцентрирования, исходящая от «Я» на Структуру, концентрирует человеческую жизнь, приводит сфокусированную на себя жизнь к наивысшей концентрации и, тем самым, обеспечивает полноту жизни человека и ее переживания. От концентрированности всей жизни на «Я» мощь волевого начала человеческой жизни увеличивается.

Тела, души и личности – материальны или иноматериальны. «Я» – нематериально, внематериально. Материальное и иноматериальное может быть смертно или вечно; «Я» ни тем, ни другим быть не может. «Смерть» (или «смертность») и «Я» – несовместимы. Это всегда знал человек. Когда он говорит о «бессмертии души», о «спасении души» и вообще о «душе», то имеет в виду свое «Я»; все остальное в человеке прикладывается к «Я». Если «души нет», то не существует особая внематериальная инстанция, которую можно определить в качестве «Я».

Господь – Один. И «Я» Господа – Одно. «Я» каждого человека и человека как такового есть подобие Одного и Того же «Я» Господа. Верно и то, что человеческое Я одно на всех, и то, что человеческое Я одно во всех. «Я» одного человека не может быть иначе подобным Я Всевышнего, чем Я другого человека. Люди не инакоподобны.

Поскольку человеческое Я одно и то же во всех людях, то можно говорить о психическом и филическом единстве человечества, проживающего в одной и той же сфере Первого Лица.

Есть человеческое подобие, и оно одинаково во всех людях. Но это не означает, что у всех одна и та же степень одного и того же подобия.

«Я» каждого из нас не больше, не меньше «Я» любого другого человека, не лучше и не хуже его, не более и не менее значительно, не более или менее «личностно» или «индивидуально» и не более светлое или менее светлое. «Я» отличается от «Я» тем, что одно из них – более подлинно (ближе к Я Подлинника), а другое – менее подлинно, дальше от Него. Есть различные степени подлинности (зрелости?) «Я», различные положения «Я» на лестнице Богоподобия.

Наивысшее состояние подлинности существования – в состоянии существования Подлинника – Одного, Сердца Господа.

Наивысшее состояние подлинности, доступное человеку по каналу Богоподобия, есть состояние вселенской духовной жизни.

Первый показатель вселенской духовной жизни и главное его проявление – вселюбие, вселенская, агапическая любовь. Агапическая любовь обращена ко всем и каждому, но не напрямую, а как бы через Бога. И потому она одинакова к любому человеку, в том числе и к врагу. Для агапической любви личностный объект переживания любви не годен. Для ее самоистечения не нужен «предмет» или «образ». Для тех, кто верит в Бога как живущего во Всем Существа, агапическая любовь ведет к свойственной Ему вселенской жизни.

В состоянии вселенской духовной жизни агапическая любовь неразрывно связана с сознанием всемирности, своей причастности ко Всему и вместе с тем своей вневременности, внепространственности, внетелесности. Вселенская духовная жизнь, как разъяснял хорошо знавший ее в себе Лев Толстой, «есть признание собою всех существ мира»(54.183), «стремление захватить в себя Все, сделать свое сознание сознанием Всего» (54.167).

Сознание всемирности в человеке свойственно его состоянию наибольшего тяготения к Всеобщему Центру духовного тяготения. Человеческое Я в этом состоянии (в этом положении на лестнице Богоподобия) признается тенью Всевышнего, Я Господа, а весь материальный мир – псевдореальным и призрачным.

* * *

В человеческое «Я» включен мотив, в соответствии с которым оно стремится стать более «подлинным». «Я» призывает человека не оставаться человеком, становиться Богом, то есть все более и более возвышаться над собой, достигать все большей подлинности своего существования.

Человеческое Я дальше или ближе к Я Всевышнего. Человек способен приближать свое Я к Я Господа собственными усилиями. Святость – предельной высоты ступень на лестнице Богоподобия, наивысшая степень уподобления человеческого сердца Сердцу Господа. Приближение к наивысшей ступени Богоподобия вводит человека в благосостояние святости.

Молитвенная практика – не молитвы-мольбы и просьбы, а молитвы-обращения к Всевышнему для со-общения с Ним – поднимает человеческое Я по лестнице Богоподобия. И покаяние не обходится без подъема человеческого Я. Подъемы эти – не плавные движения, а броски вверх, в результате которых изменяется уровень или ступень подобия человеческого Я.

Подобно пути святости, молитва должна быть подъемом по каналу Богоподобия.

Когда Господь желает что-то впустить в Структуру человека, то Он Сам приближает к Себе человеческое Я и действует через него. Таковы пророки. Пророки и святые – носители «особо приближенных» человеческих Я.

* * *

Искренность – признак высокого положения человеческого Я на лестнице Богоподобия. Нарушающие Искренность душевное лицемерие и ложь перед собой отодвигают человеческое Я дальше от Господа, опускают человека, понижают его Богоподобие. Искренность – чистота канала связи человеческого Я с Я Господа. Искренний человек обладает особой мощью духовного действия. Через искреннего человека выходит наружу Правда Его. Искренние люди – избранники Божьи. Они и в погибели остаются «живыми».

* * *

Восхождение человеческого Я по лестнице Богоподобия составляет одно из важных оснований духовной жизни человека. И более всего духовной чистоты.

Есть работа духовного роста, есть и работа духовного очищения. Чистота духа и одухотворенность близки по переживаниям, но не одно и то же. Грязь в душе – не отсутствие чистоты, а поругание чистоты душевного мира. И чистота души – не отсутствие грязи в душе. Духовная чистота – целомудрие душевного мира. Как целомудрие не достигается путем вычитания распутства, так чистота духа не добывается действием вычищения или преодолением прельщений. Духовная чистота не апофатическое явление (которое можно постигнуть в последовательном ряду отрицаний), а самостоятельная и активно действующая духовная сила, близко связанная и с Идеалосознанием, и с Искренностью, и с переживаниями агапической любви. Духовная чистота это «Божественная чистота», чистота Божьего сознания.

Чистота духовная чистит, растворяет всевозможную грязь жизни и ведет к святости. Духовная чистота бессильна в этом мире и бесполезна в практических целях, но необходима для внутридушевной жизни. Очищение души делает все более звонким голос человеческого Я.

Духовная чистота – одна из путеводных сил человеческой жизни. Духовная чистота – одна из потребностей «Я», двигающих или заметно корректирующих душевную жизнь во всех ее проявлениях. Говоря о чистоте самоотверженной любви (в которой отдается все и ничего взамен не требуется), мы тем самым указываем на движущий мотив такой любви – духовную чистоту.

Духовная работа Структуры производится по двум линиям – в чистоте и росте. Духовная жизнь человека определяется насыщенностью духовной чистоты и энергией духовного роста. Пробуждаясь к работе, душа все больше и больше наполняется духовными силами упорядочения, ясностью и теплом «чистоты Божеской». Духовная чистота – род «служения Богу, исполнение Его Воли по отношению к той Его сущности, которая поручена мне», как говорил Толстой, «соблюдение в чистоте порученного от Бога дара и вступление в жизнь, где нет осквернения Его, в жизнь другую: стремление к лучшей, высшей жизни и соблюдение себя в готовности к ней».

Для духовной чистоты человеку надо блюсти себя. Разврат, озлобленность, хищность с позиции духовной чистоты вызывает непереносимое ощущение нравственного кошмара. Общаясь с ребенком, любая женщина, а особенно мать сияет духовной чистотой и излучает тепло любви. Образ матери – образ совершенной человеческой беспорочности, образ духовной чистоты.

Духовная чистота сияет тем больше, чем выше по каналу Богоподобия человеческое Я. При этом оно и само становится полноценнее и активнее. Живое Я святого, прежде всего, основано на предельной духовной чистоте его душевного мира. Чем ближе к святости, тем выше человеческое Я. При этом святой не обязательно мудрец, даже обычно не мудрец.

Духовная чистота не позволяет обманывать ближнего, делать подлости, руководствоваться корыстью, культивировать грубую силу, жестокость, злобу, пренебрежение к целомудрию в самом широком смысле, не позволяет не чувствовать грязь и ложь разного рода и прочее.

Говорят, что беда нынешних людей в том, что они служат маммоне, не читают серьезное, склонны к пошлости, жаждут удовольствий и развлечений, что резко пал уровень духовного сознания, при котором (уровне) люди не в состоянии воспринимать мудрое. Всё это так. Но главная причина нынешнего бедственного состояния общества в утрате духовной чистоты, в понижении ступени на лестнице Богоподобия.

* * *

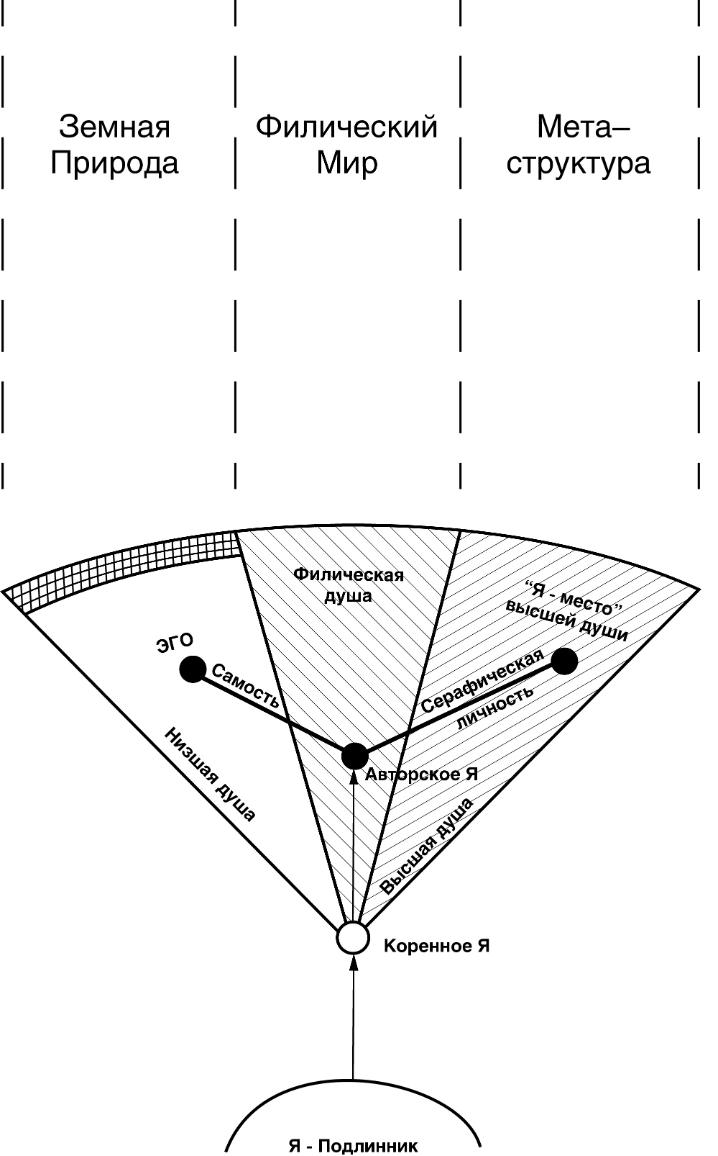

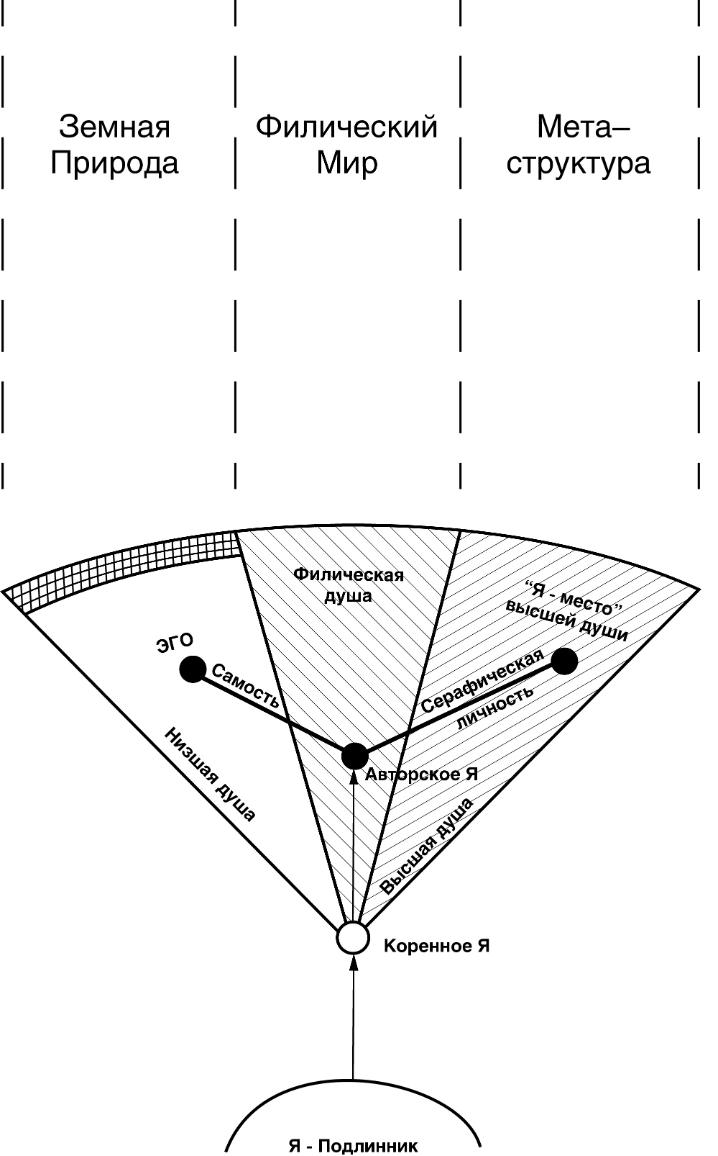

Человеческое Я, Я-подобие, которое одно во всех людях, мы будем называть коренным Я человека.

Человек обращен к Господу не своим индивидуальным «я», а одним и тем же для всех людей коренным Я. Прозрению Бога Одного предшествовало, по-видимому, прозрение одного и тог же во всех людях коренного Я.

Коренное человеческое Я одно и то же у всех людей, но у разных людей находится в большей или меньшей удаленности от Божественного Я-Подлинника, на разных ступенях лестницы Богоподобия.

Подъем коренного Я по лестнице Богоподобия – изменение качества его подлинности и вместе с тем качества жизни человека вообще.

В разные моменты жизни коренное Я занимает разные высоты. Положение коренного Я на лестнице Богоподобия меняется и в течение всей жизни, и этапа ее, или день ото дня, то повышаясь, то понижаясь. И это во многом определяет состояние всей жизни человека.

Основные движения внутреннего мира человека вызываются или сопровождаются восхождением или нисхождением коренного Я. Но надо различать свойственный отдельному человеку общий уровень коренного Я на лестнице Богоподобия (на том или ином этапе жизни) и повышение этого общего уровня и подъемов или спадов относительно общего уровня.

Сознание жизни человека постепенно проявляется вместе с подъемом коренного Я по лестнице Богоподобия. Так что на вопрос: как жить? – надо отвечать: в соответствии с уровнем сознания жизни. И лучше, чуть выше, чем этот уровень.

* * *

В книге Бытия Имя Всевышнего (Имя «Я» Всевышнего) несет определенный смысл, который сообщается читателю, надо полагать, для того, чтобы указать на важное рабочее действие Его «Я».

«Корень Этого Имени в сущности означает не столько «Бытие» (как часто понимается), сколько «Становление». Слово это поставлено в особой языковой модели, указывающей на интенсивное переходное действие. Это – глагол, который стоит в будущем времени, но в таком будущем времени, которое обозначает переход к будущему. В первом приближении значение Имени: Осуществляющий и Дающий новое Бытие. Становящий Бытие – Тот, который приходит не продолжать, а обновлять Мир, даже и тогда, когда в предыдущем нет для этого оснований.»*) Если Имя Всевышнего означает «Становящий Бытие», то и включенное в Структуру человека «Я» призвано – «как подобие» Его Я – производить становление, становить человека. Созданное «как подобие» Я человека имеет в нем определенное рабочее назначение. «Я» -подобие должно быть Становителем чего-то в человеке или кого-то через человека. Именно как Становитель и в качестве Становителя коренное Я человека обладает свободой.

Назначение человека не столько в том, чтобы совмещать свое «Я» с «Я» Господа (или переносить свое «Я» в Его «Я»), сколько в том, чтобы работать своим «Я», производить с его помощью Становление в себе.

«Я» человека – Божественная искра от Я Всевышнего, краткосрочный огонь, «что воссиял над целым Мирозданием и в смерть идет, и плачет, уходя». Качество искры – не гореть, а вспыхивать и зажигать. Человек своей жизнью вспыхивает и гаснет, как искра. И что-то должен суметь зажечь в Мире, Мирах или в себе.

«Я» в человеке громко объявляет о самом себе: «Я есмь!» Кроме человека, никто в Мире и Мирах не может произносить «Я». Будучи в человеке искрой, Божественное «Я» стремится разжечь процесс становления новой подлинности и реальности. Видя ситуацию внутренней жизни, в которой живут люди, нельзя не разувериться в возможностях их «духовной жизни». Но надо помнить, что «Я» действует в людях не для того, чтобы лишь в них исполнять свою работу и назначение. «Я» ориентировано не только и не столько на человека и на наличную Структуру его, сколько на нечто, существующее в сверхчеловеческом Мире и над его Структурой.

3

Я-Подлинник – в недосягаемых глубинах внутреннего мира человека. Взаимоотношение коренного Я и Я-Подлинника это взаимоотношение двух «Я», низшего и Высшего, Которое обозначает Свое присутствие в Структуре человека Своим подобием – коренным Я.

В качестве первого лица «я» грамматически позиционируется в ряду «я», «ты», «он».

Коренное Я человека позиционируется в отношении Божественного Я-Подлинника не в грамматическом лице и не отношении себя или «иного Я».

Сознание коренным Я Я-Подлинника выражается в формуле: «Я есть Ты, но Ты – Ты, а я – я». Такое отношение человеческого «Я» к «Я» Господа можно считать отношением в Нулевом Лице и говорить о молитвеном сознании-переживании коренным Я Нулевого Лица.

* * *

Человеческое Я несет сознание единичного выделенного Центра Всего Существующего. Но, ставя подпись на документе, человек меньше всего имеет в виду свое обладающее сознанием Центра Всего Я. Не выделенный Центр Всего приходит в гости, рисует чертиков или каждый день выбирает, куда пойти. Обращенное к Я Господа человеческое Я не пишет стихи или романы, не может делать прежде сознательно намеченную работу, заниматься коммерцией, наукой, спортом, решать, где и с кем ему жить, и прочее, и прочее, от детства до смерти.

Человеческая целостность определена тем, что в ней есть «Я». Коренное Я всегда присутствует в человеке, сохраняя его целостность и единство, но само обычно не работает, не волит и не управляет. Целостность Структуры обусловлена не волящим действием коренного Я и не его сигналами управления, а самим присутствием коренного Я в ней.

Основная рабочая функция коренного Я – быть в Структуре, присутствовать в ней от начала и до конца жизни.

Само по себе коренное Я, Я-подобие участвует во всех тех жизнепроявлениях человека, которые обращены к Божественному Я-Подлиннику, к Нулевому Лицу. Но, чтобы выполнять Волю Всевышнего, коренному Я необходимо работать и работать в человеке, а не просто наличествовать в его Структуре. В коренное Я вложена неустранимая потребность быть активным деятелем Структуры человека – даже тогда, когда в нем вроде бы становить нечего. Это-то стремление и лежит, видимо, в основании огромного напряжения всяческой деятельности великого множества людей, менее всего помышляющих о страданиях становления духовной жизни в себе. Осуществляется оно через производные коренного Я.

Коренное Я задействуется в Структуре своими производными.

Связь агапической любви в состоянии святости, на вершинах жизни, не без оснований сопоставляется с жизнесознанием в начале жизни, в раннем детстве. «Будьте как дети», ибо малые дети живут под началом самого по себе коренного человеческого Я.

В середине первого семилетия жизни коренное человеческое Я уходит в тень. Его пост в Структуре занимают его производные.

Человек – подобие Господа в том смысле, что Я человека является подобием Я Господа. Допустить, что у каждого из нас свое особое подобие Господа, разумеется, нельзя. Подобие Я Господа в человеке, его коренное Я, одно и то же во всех людях.

У каждого человека своя личностность, которая являет себя во многих отношениях и смыслах. У каждого есть свое личностное «Я», которое есть производное коренного Я. Производные коренного Я образуют в Структуре человека систему Я-подобия.

Коренное Я надличностно и надиндивидуально.

Производные коренного Я – личностны.

Производных коренного Я несколько.

Душевный мир человека един, но имеет три стороны, неслиянные и не разделимые. Человек способен работать то одной стороной, то другой, то третьей. Это так же обычно, как и работа двумя сторонами вместе.

Производные коренного Я должны соответствовать трем сторонам Структуры внутреннего мира человека.

Это – общедушевная сторона Структуры, общедушевный мир, в котором человек живет вместе со всеми. О ней мы будем говорить в следующем разделе этой книги.

Это и личнодушевная сторона, личнодушевный мир, в котором человек живет сам с собой. О ней мы говорим в этом разделе книги.

Третья сторона – сторона Встречи и Любви, в которой человек живет с человеком.

Три производные коренного Я, на три стороны Структуры, суть служебные образования, необходимые для работы Структуры. Они и существуют, пока цела Структура. Распадается Структура (смерть) – перестают существовать производные коренного Я.

* * *

Животное действует во внешнем мире так, как ему положено, и если переживает свои действия, то переживает стандартно для животного вида. Внутренние переживания суть сопровождение его внешней деятельности. У человека совсем не так. Внешние действия человека в общем случае суть результат его внутренних человеческих переживаний. Человек прежде переживает событие во внутреннем мире, а потом производит его. Человек, в отличие от животного, автор своей жизнедеятельности, даже когда его внутренний мир помрачен плотью.

Автор в социальном смысле – собственник произведений. Он создает продукт филической действительности, пригодной для восприятия другими людьми. В Структуре внутреннего мира человека авторская производная коренного Я, которую мы будем назвать авторским Я. Индивидуальность личнодушевной жизни человека во многом зависит от индивидуальности авторского Я.

Авторское Я – это то в человеке, что производит художество самого себя, творчество самого себя, самотворчество, самосоздание, внутриличностное саморазвитие собственной творческой волей, непрерывно действующей в потоке бодрствующей жизни, на ее событийном материале.

Авторское Я производит волящее действие в Структуре человека. Волевое авторское Я – и руль, и мотор. У авторского Я каждого человека свое своеобразие волящего лица.

Авторское Я – Автор самого себя, Автор прохождения всей человеческой жизни.

Весь объем ежесекундной филической продукции воображения, представления, умозрения, любования и прочее есть продукция авторского Я данного человека. В этом смысле авторское Я есть действующий субъект Структуры.

Библейское Древо Познания есть Древо обретения авторского Я, которое организует филическую действительность для внутреннего потребления – в том внутричеловеческом мире, в котором оно живет и действует.

Саму творческую энергию и творческую волю авторское Я человека не вырабатывает; оно изменяет уровень и накал творческой энергии.

Надиндивидуальное коренное Я – то, которое у всех людей одно и то же, которым они веруют, обращаются к Господу и которое обладает сознанием единичного выделенного Центра Всего существующего – не тщеславится и вообще неповинно в эготическом самосознании человека. В отличие от коренного Я, авторское Я индивидуально, у каждого человека свое собственное. Оно непосредственно руководит жизнепрохождением человека. Именно обладающим свободой принимать решения авторское Я человек в конкретной жизни признает своим «Я». Потому и бессмертие полагает не иначе, как с авторским Я.

4

Поклонники кошек и собак, утверждая, что они «думают», не замечают того, что их любимцы совершенно не в состоянии «думать про себя». Это могут только существа, обладающие авторским Я и филической душой. В разговоре с самим собой авторское Я моделирует действительность и производит некоторые мысленные и воображаемые действия с этой моделью и обдумывает предстоящее.

Филическая жизнь пронизывает все наше существование. Человек сталкивается с нею и когда углублен в себя, и когда обращен вовне. «Своя авторская жизнь» в самом широком смысле слова включает и творческую жизнь и все принятые решения в жизни.

Человек, в отличие от животного, есть Автор своей жизни. Автор этот входит в состав филической души и своей филической жизни.

Авторского Я, которое мечтает или делает брачное предложение, не могло бы быть без коренного Я. У животного, которое не мечтает и не делает сознательно намеченную новую работу, нет ни того, ни другого Я.

«Я», обдумывающее, как обойти конкурента, не то «Я», которое в молитве обращено к Я Господа. Но это и не совсем разные «Я».

Авторское Я – особая производная коренного Я, самовыставляющаяся не авторизированным вторичным образованием, его заменителем в филической душе, каковое оно и есть на самом деле, а его дубликатом.

Надиндивидуальное коренное Я и сугубо индивидуальное авторское Я соотносятся не по модели подлинника и подобия (как это между Я Господа и коренным Я человека), а по модели действительно существующего и его призрака, но не фиктивного отражения, которое производит игра света в зеркале, а действующего и действенного волевого начала.

Задача авторского Я четко ощутима: варить кашу человеческой жизни. Для этого дела авторское Я обладает назначающей и творческой волей в филической душе. Как Автор жизнепрохождения конкретного человека авторское Я есть волящий деятель. Как творческое лицо оно обладает творческой волей, волей, а не сигналом управления.

Авторское Я – самостоятельное и личностно волящее начало, реально действующее в предоставленной ему сфере, необходимое для краткого временного промежутка человеческой жизни и исчезающее по смерти.

Как производное от коренного Я авторское Я необходимо для существования в Структуре и только в Структуре, для временных и временных целей. По распаде Структуры само по себе авторское Я исчезает.

Коренное Я и авторское Я переживаются по-разному. Если коренное Я сознается выделенным центром Всего существующего, то авторское Я – исключительно мой центр и переживается в качестве волевого начала себя, обладающего глубинной личностной волей, которая творит и внутренний мир и событийный ряд жизни, создает картину жизнепрохождения в самом широком смысле слова.

Коренное Я царствует. Авторское Я есть более всего и прежде всего творческое действие, без которого нет человека. Как Автор жизнепрохождения конкретного человека авторское Я есть волящий деятель.

В делах человеческих, в суете сует, в сфере деятельности Автора – коренное Я молчит. В то время как авторское Я не только производит особенную и в деталях только этому человеку свойственную работу, но и работает в каждом по-разному. Каждый человек обладает своим особенным авторским Я, пестует его, и уникален в этом отношении.

Коренное Я не находится в гуще событий и переживаний всей внешней и многих сторон внутренней жизни человека. Авторское Я – деятель всех тех действий личной внутренней жизни, в результате которых тот или иной акт внешней жизни может или не может состояться.

* * *

Авторское Я создает тайный образ себя для себя и образ себя для других. Но если первый весьма консервативен, то второй подвижен, все время корректируется, варьируется, приспосабливается, совершенствуется и тем держит авторское Я в работе. Авторское Я крайне мнительно, словно за ним постоянно наблюдают со стороны.

Авторское Я поверх всего другого отпечатывается в мимике, походке, повадках, посадке. Индивидуальность выражения лица, как правило, отражает стремление авторского Я показать себя вовне. Именно авторским Я человек являет себя другим людям.

Все люди делают вид, изображая не совсем то, что они есть на самом деле, создавая представление о своем внутреннем мире и личности. Авторское Я, целый день меняя амплуа (социальное, домашнее и прочее), исполняет всяческие роли. И это не игра, а работа авторского Я. Есть работа авторского Я наружу (для других) и работа авторского Я для внутреннего употребления (для себя).

Мы узнаем другого человека не только по чертам лица, но по совмещению этих черт с выражением авторского Я. Если можно было сделать пластическую операцию авторского Я, то мы вряд ли узнали бы знакомого человека.

Человек сильной воли покоряет человека слабой воли властным взором. Чужое авторское Я насильно включается в филическую душу другого человека и овладевает его волей. Объект тут исключительно авторское Я, а не та или иная инстанция Структуры.

Авторское Я – и читатель, и зритель, и слушатель. Создавая произведения, становясь автором, авторское Я непосредственно обращается к авторским Я других, и через авторское Я каждого стремится проникнуть во всякую душу. Стремление к славе обеспечено чисто филической потребностью самовозвышения авторского Я в других глазах.

Человек что-то скрывает сам от себя или лжет себе. Сокрытие это производит авторское Я. Искренность возможна только, когда центр ударения жизни смещен из филической души в высшую душу, и когда высшая душа стремится выразить себя, почти не обращая внимания на сигналы авторского Я или подавляя их.

* * *

Авторское Я способно ставить цели и задачи. Это и цель житейского устроительства – так, как оно представляется ему наиболее привлекательным или удобным, престижным, дающим авторскому Я выставить себя в более достойном или высшем по какому-либо статусу виде. Такие его желания могут и не иметь общего с мирскими целями, например, цель самоудовлетворения или искусства для одного себя.

Авторское Я – тот центр, который воспринимает все, что приходит из действительности, который отбирает образы и смыслы в соответствии со своими целями и задачами, который реагирует на все то, что он выбрал, и заставляет разные инстанции Структуры действовать как единая воля в соответствии со своей волей и добиваться определенных жизнедвижений. Автор – великий комбинатор, использующий и разум поступков низшей души, и интеллект, и проницательные возможности филической души и ее творческую волю, и многое другое.

Авторское Я это и творчество, и воля. Именно авторское Я делает человека волевым человеком. Авторским Я человек терпит боль, побеждает страх, доставляет человеку то, что в данный момент соответствует его самочувствию и самосознанию. Без воли авторского Я человек не смог бы трудиться, производить хлеб, не только потому, что для этого необходима творчески добытая производственная хватка, но и потому, что ему надо свободно заставить себя производить этот труд.

В человеке всегда борется самоволие низшей души и тела, с одной стороны, и воля авторского Я, с другой. Когда низшая душа хитрит, то авторское Я внимательно наблюдает за этим процессом, вмешивается в него, когда пожелает, и корректирует ход событий. Видения хитрости сами по себе, без участия авторского Я, почти никогда не появляются в человеке. Им для работы нужна санкция авторского Я, которую, впрочем, они легко получают.

Авторское Я и потакает телу и низшей душе, и заставляет человека делать многое из того, что не угодно его низшей душе и его телу. Авторское Я кое-что позволяет или запрещает низшей душе и телу. Другая структурная задача авторского Я и филической души в том, чтобы, воздействуя на человеческую животность, понизить уровень ее несовместимости с высшей душой. В конечном счете авторское Я противоборствует низшей душе и плоти не для того, чтобы подавить то или другое, а для правильно направленной и потому продуктивной работы Структуры.

Если в подлинном росте – как росте высшей души, так и росте коренного Я – увеличивается полнота жизни человека, то в росте филической души и авторского Я – усиливается звучание «Я» в человеке. Такой рост есть средство самозвучания, дает яркость самоощущения и остроту переживания себя.

Авторские Я, будь они бездарные или одаренные, суть объекты агитации и пропаганды. В этом (общественном) смысле авторское Я, в отличие от коренного Я, можно рассматривать как начало несвободы человека.

Будущее время существует только для филической души. Авторское Я в филической душе пытается предвидеть будущее, всегда заглядывает в будущее, соизмеряет нынешнее с ожидаемым и соответственно действует. Автор считает последствия и, вообще-то говоря, вольготно живет перед будущим. Любовь-влюбление, филическая любовь всегда есть мечта о будущем счастье с предметом любви. В чистом виде авторское Я живет в мечтах. Мечта о будущем всеобщем счастье, мечта о Царстве Божьем, филического происхождения, создана творческим актом авторского Я в человеке.

* * *

В стандартом случае авторское Я находится в центре Структуры – в центре ударения сознания человека. В таком качестве авторское Я как бы собирает внутренний мир вокруг себя. Структурно человек исполнен с авторским Я в качестве центра сознания его. Если центр ударения сознания был бы размещен в высшей душе, то это был совершенно другой человек.

Грехопадение, быть может, и состояло в том, что центр ударения сознания разместился в филической душе. Без грехопадения филическая душа должна была работать исключительно на высшую душу, не вмешиваясь в функционирование ее и не впадая в противоречие с ней.

Грехопадение можно понять как извращение сознания «Я», при котором ударение сознания перешло от коренного Я к его заменителю в филической душе, к авторскому Я. Из-за такой подмены авторское Я взяло на себя многие важные функции законного центра Структуры, коренного Я. Подлинным хозяином человека было и остается коренное Я, но хозяйничает в Структуре авторское Я.

Авторское Я исходит от коренного Я и во многом служит ему. Оно обеспечивает Веру конкретными религиозными представлениями, создает стратегию и методику Вероисповедания. Авторское Я утверждает пафос чистоты в филической душе. И не только в делах религиозных, но и в науке, в искусстве, филические переживания которых схожи с переживанием Веры. Для жреца искусства или науки, как и для культового служителя в храме, важнее всего не духовная или научная истина, а самоощущение собственной духовной чистоты, обеспечиваемой его служением. Искусство для эстета, наука для ученого, обряд для священника, мысль для философа суть неисчерпаемый источник и высшее начало чистоты филической души. В понятии изящного сочетаются понятия чистоты и красоты, представляющиеся одинаково ценными как для человека искусства, так и для человека науки.

При некоторой потребности в переживании Идеала авторское Я воздвигает зримый идеал, к которому всякий может приложиться душой.

5

Чтобы увидеть и уяснить Структуру человека, ее сначала надо разобрать на составные части, а потом собрать в целое. В этом немало условного, искусственного, но искусственность и условность пропадет, когда удастся собрать то, что разбиралось по элементам.

Эго в человеке – не та инстанция человека, к которой можно обращаться в первом лице. Эго – не «я» как таковое. Человеческое «я» и эго человека – разные инстанции Структуры.

Понять человека, не различая эго и «я» как таковое (первое лицо) нельзя.

Коренное Я по своему подобию с Я Господа сознает себя единичным выделенным Центром Всего существующего. Сознание эго напоминает сознание выделенного единичного центра, но не Центра Всего, не «Я», а центра низшей души человека, психофизиологической составляющей его индивидуальности.

Эго утверждается своей особостью, а не всеобщностью, как утверждает себя коренное Я.

Личность человека включает и систему первого лица, и эго низшей души.

Эго – еще не вся индивидуальность низшей души, а закваска ее индивидуальности, которая внесена откуда-то в земного человека и заквашивает по-разному в зависимости от того, в кого она внесена. Эго есть то, из чего выделяется личная психическая доминанта человека, определяющая его характер и его темперамент и вообще все то, что вырисовывается уже во младенчестве.

Эго не индивидуальность управления во внутреннем мире человека, а индивидуальность управляемого в низшей душе. Без эго такого рода человеческой индивидуальности и ее особости не было бы.

Эго центрирует, собирает вместе, делает узконаправленным избранное направление действия низшей души, но не устанавливает его. А если и устанавливает, то реактивно, в ответ на действия извне.

Эго своим присутствием окрашивает психику человека в тот или иной тон. Эго определяет индивидуальную типологию психики. В человеке эго придает психике определенные черты, но само действие по этим чертам не производит.

Эго – это та моя психическая личностность, которая отличается от других человеческих личностностей и в этом смысле выделяется.

Эго, в отличие от «Я», не выставляет ударение на себе, оно безударно в человеке. Самовольные устремления эго часто противостоят устремлением первого лица, «Я».

У эго нет Веры, нет сознания духовной власти. У эго вообще нет тех чувств жизни и сознаний жизни, которые есть у как такового «Я». Тот, от кого говорят в первом лице, может и не уважать или отвергать эго, стремится избавиться от него как помехи себе.

Эго – один из центров меня во мне. Эго представляется главным и алчным потребителем всевозможных благ жизни в человеке. Эгоцентризм – не пустой звук и не фигура речи, а буквальное выражение того основного стремления, которое вытекает из натуры эго, по установкам которого живет большинство людей.

* * *

Взамоотношение авторского Я и эго во многом определяют жизнедействие всей Структуры внутреннего мира человека.

Авторское Я и эго находятся в единстве структурного взаимодействия и образуют филиоживотную инстанцию Структуры, которую мы будем называть Самостью Структуры.

Выделить эго низшей души, чтобы разглядеть его в собственных пределах, совсем не просто. Эго управляемо назначающей волей авторского Я. В общем смысле Самость есть взаимопроникновение двух действительностей. Одно из них – эго – живет в собственной среде природной земной жизни. Другое же, авторское Я, находясь во взаимопроникновении с ней, являет себя в иной (филической) действительности.

Самость боится самой себя и за саму себя. Отсюда проистекает стремление человека обрести сознание превосходства над другими (или быть не хуже других), обострение сознания и чувства себя перед другими, в отдельности от них и всегда в некотором противостоянии им, борьбе за себя.

Самость – благодаря и индивидуализации эго и личности авторского Я – источник эгоизма и эготизма, самовыставления, гордости, тщеславия, славолюбия. Самость оскорбляется и радуется, желает принизить другого и само испытывает унижение, само возвеличивается, бахвалится, завидует, возмущается, предъявляет претензии другим и отвергает претензии других, ликует, преклоняется и отталкивается.

«Я» концентрирует жизнь, в которую оно вносится, прессует ее, усиливает ее напряжение, увеличивает страстность жизни и мощь ее волевого начала. Низшая душа и эго в ней связаны с авторским Я и получают от этой связи новую и большую полноту жизни. Авторское Я увеличивает полноту жизни и низшей души, и Самости, и плоти. Особо подчеркнем, что такое увеличение полноты жизни происходит не от глубин низшей души, а извне ее, инициировано иной, филической душою и ее правящим центром. Что грозит извращениями и даже порчей психофизиологической жизни. Включение мотива филической жизни в человеческую животность приводит к извращенной жизнедеятельности низшей души (под влиянием воображения, скажем), к мнимо наивысшей полноте, которой необходимо самореализоваться во всех направлениях.

В алчности, из-за которой столько зла, не животный, а самостный мотив, в исполнении которого доминирует филическая воля. Капиталы, роскошь, самостное положение человека в обществе и многое, многое другое нужны авторскому Я в Самости, потребности и претензии которого безграничны.

Животное удовлетворяет плотское вожделение с любой самкой. Все то, что в человеке сверх этого – от авторского Я, вселившегося в эго. Филиопсихическая (самостная) страстность доводит естественные сексуальные домогательства до состояния, когда человек, «теряя голову», способен совершить то, что иначе не совершил бы.

Сфера борьбы и войны между людьми в весьма незначительной степени связана с низшей душою и ее требованиями, но в огромной мере – с авторским Я и его требованиями в Самости.

Иногда авторское Я в Самости ограничивает ее благо или благо себе, но всегда ради другого блага Самости, более важного для нее. Источник самопожертвования, в отличие от самоотречения, не в высшей душе, а в авторском Я и Самости.

Самость становится бесовской, когда ее авторское Я возбуждено и разгорячает ее. Отсюда общерелигиозное требование держать в смирении свое человеческое.

6

Высшая душа существует благодаря принадлежности каждого к роду человеческому. Нет человека, в котором высшая душа никогда не подавала бы голос, не сообщала о своем присутствии. Однако во внутреннем мире человека много разных сигналов, импульсов звуков, голосов, куда более властных и звучных, чем сигналы высшей души. Сигналы высшей души далеко не всегда слышны в человеке. Если человек не привык обращаться к своей высшей душе и не постарался расслышать ее голос, то звуки ее потеряются в нем, их легко ослабить или заглушить. Многие живут так, словно высшей души в них нет. Она в них не находится в рабочем состоянии, не оказывает действие в Структуре, не побуждает волю, не заставляет прислушаться и остановиться.

Высшая душа призвана не только подавать голос, свидетельствуя о своем существовании, но и воздействовать на человека. Человек что-то понял про себя и жизнь вообще, или покаялся, и одно это движение высшей души переворачивает его, да так, что он на мгновение или навсегда становится не тем, кем был до этого.

Чтобы высшая душа смогла активно включиться в жизнь человека и потрясти весь внутренний мир его (а такова вроде бы ее задача в нем), она должна иметь возможность оказывать давление на реально правящее и непосредственно действующее начало Структуры, на Автора самого себя, на авторское Я. Для этого высшая душа должна быть соединена с авторским Я филической души Структуры действенной связью, подобной той, какая существует в Самости между филической душой и низшей душой.

Эту вторую основную инстанцию Структуры человека назавем серафической личностью.

Понятие серафической личности восходит к представлению об особом существе в Метаструктуре, способном внедряться в высшую душу человека. Это существо мы, в отличие от серафима христианской ангеологии, будем называть серафом. Внедряясь в высшую душу, сераф образует в Структуре человека серафическую личность.

* * *

Серафическая личность похожа на передаточный ремень, накинутый на колеса авторского Я и высшей души. Нет его – и авторское Я предоставлено самому себе (и от этого столь радостно работает на самое себя).

Серафическую личность мы знаем (сознаем и чувствуем) не саму по себе, не потому, что она в нас есть, а по ее работе и в ее работе – в жизни. В душевной праздности, неподвижности серафическая личность уминается в Структуре.

Прежде мы рассматривали Структуру по горизонтали и видели три души ее. Теперь мы увидели ее по вертикали. Три души Структуры создают два основных действующих субъекта Структуры, каждый из которых связан с двумя душами. Вместе серафическая личность и Самость образуют то, что представляется единым душевным миром человека. Человек реально не чувствует в себе три разные души, пусть и спаянные воедино. По двойственности жизнечувствования – делению на высшее и низшее в себе – человек знает присутствие в себе двух по-разному действующих субъектов своего душевного мира.

В Структуре человека словно два человека – низ одного с верхом другого. Один может быть милый, добрый, умный, а другой палач палачом. Два этих субъекта – не ангел и зверь, а верхний человек, одухотворенная серафическая личность и нижний человек, приземленная Самость.

В Структуре два вертикально сросшихся человека. Где кончается один, там начинается другой. Они совершенно неразрывны.

Человек не сборное существо, так как серафическая личность и Самость имеют общую инстанцию, обладают одним и тем же авторским Я, благодаря которому нет и не может быть разрыва между ними. Авторское Я существует в Структуре и для самодеятельности человека, и для его жизнеспособности, и для его творчества. И для соединения с высшей душой в серафической личности.

Если Вы, зная себя так, как только Вы один знаете себя, взглянете на себя со стороны, то обнаружите в себе два состыкованных человека. У них столь несоответствующие друг другу мысли, чувства, движения, что трудно понять, как они уживаются и не раздирают Вас на две стороны. Как один может быть душевно слабым или подлым в присутствии другого, которому всякая душевная слабость и подлость отвратительны? Один не склонен слушать другого. То один заправляет Вами, то другой.

Самодеятельность серафической личности может быть только намечена. Самодеятельность Самости есть всегда, кроме исключительных случаев, когда Самость полностью подчинен серафической личности.

Духовная жизнь есть жизнь высшей души как в отношении других высших душ, так и во внутреннем мире человека. При такой постановке вопроса сугубо творческая жизнь человека выносится за пределы духовной жизни.

Когда жизнь высшей души совмещается с жизнью филической души, обрамляется и поддерживается ею, когда жизнь высшей души разрабатывается творческой волей авторского Я, тогда духовная жизнь становится творческой духовной жизнью.

Духовная жизнь, то есть жизнь высшей души, начинается с вопросов.

Обычно человек не столько мучается вопросами, сколько ищет ответы. Он открывает книгу для того, чтобы получить ответы на некоторые вопросы, которые могут его направленно заинтересовать. Здесь впереди ответ, а не вопрос.

Любое Вероисповедание менее всего возбуждает вопрос, оно сразу, без поиска в душе, дает ответ. Общая привлекательность любого Вероисповедания в том, что оно дает ответы на могущие возникнуть вопросы.

Философская система дает ответы, нельзя сказать, на незаданные вопросы, а только на такие вопросы, которые введены в умственный обиход и которые могут и не быть введены в переживания духовной жизни.

Наука – обширный сборник ответов. Вопрос, на который не видно ответа, не является предметом науки и не вводится в научную деятельность. Вопросы, на которые не ведутся поиски ответов, не интересуют ученого, хотя могут заинтересовать человека и стать переживаниями творческой духовной жизни. Вопрос – первое и отчетливое проявление творческой духовной жизни.

Серафическая личность Структуры живет творческой духовной жизнью.

Достоинство культуры зависит от того, куда она обращена. Обращена ли она вниз и обслуживает Самость (то есть творческую животную личность человека) или еще и вверх, на серафическую личность, и в какой мере культурная жизнь пользуется, руководствуется, служит, имеет в виду духовную жизнь человека.

Духовная жизнь человечества отчасти сохраняется в творчестве, в культуре, в памяти о творческой духовной жизни. Не будь этого, и человечество духовно погибло бы.

Каждый человек может найти в культуре тот пласт, который поведет его к ему посильной духовной жизни. В этом один из метафизических значений культуры.

Надо различать жизневоззрения, пытающиеся удовлетворить Самость и ее упования, и жизневоззрения, настроенные на запросы серафической личности.

Надо разделять самостную филиоэротическую любовь и любовь высшей души и серафической личности.

Бывает, что серафическая личность и Самость работают отдельно друг от друга, бывает, что находятся в диалоге. Совесть, раскаяние, самопонимание рождаются в состоянии диалога. «Познай самого себя» -призыв к диалогу серафической личности и Самости.

* * *

Человек всегда живет двойной жизнью: жизнью Самости и жизнью серафической личности. Человек – существо противоречивое. Это не недостаток его, не упущение высших сил и не козни Дьявола, а неустранимое свойство, вытекающее из устройства человеческой Структуры, в которой действуют двое: Самость и серафическая личность.

Два основных лица Структуры живут разной жизнью. И не всегда вместе. Живя Самостью, человек бывает одним, в другой момент, когда живет серафической личностью – совсем другим. Совмещаются эти два лица в нем потому, что конструкция Структуры внутреннего мира человека двулика. То один субъект вылезает на передний план душевной жизни, то, иногда через секунду, другой.

Наука психология занята Самостью, с нижней душой и филической душой, но никак не высшей душой и не серафической личностью.

В Структуре человека изначально заложены противоречия, необходимые для ее работы. О конкретном человеке трудно и непродуктивно говорить в целом: он такой-то или такой-то. Принципиально важно, что в нем есть Самость, и она такая-то, и есть серафическая личность, и она такая-то. Сочетания лиц Самости и серафической личности в одном и том же человеке причудливы. В причудливости этой особый драматизм душевного мира человека. Не редкость, когда одно лицо человека привлекает, другое отвращает. Можно любить одно лицо человека и ненавидеть или презирать другое.

Все, что заслуживает гордости, добывается серафической личностью. А гордится авторское Я, и гордится Самостью.

Взаимоотношения серафической личности и Самости должны стать основным предметом изучения внутреннего мира человека. Под этим ракурсом хорошо переосмыслить всю массу накопленных наблюдений психики человека. Но помнить при этом, что Самость и серафическая личность, взаимодействуя в Структуре, не борются друг с другом как светлое и темное.

Структура – не поле битвы, а рабочее поле, на котором идет работа прорастания нового, работа мучительная, которая переживается как процесс возобладания высшего над низшим. Но это не подавление, а духовный рост, связанный со все большим и большим переносом ударения сознания и центра тяжести жизни из Самости в серафическую личность.

До человека, у которого заблокирован духовный рост, не достучаться. До него донести нельзя; он не воспринимает; заранее отвергает. Он не пробиваем духовными силами, только обольщением.

Чувство вины связано с работой совести в человеке, предполагает духовный рост, свидетельствующий о работе серафической личности. Люди, которые всегда сознают себя правыми, живут духовно неподвижно под властью Самости.

Духовная неподвижность это не ровное состояние, а деградация. В духовной неподвижности Самость постоянно обостряется; и чем дальше по жизни, тем больше овладевает душевным миром. В личной духовной жизни могут быть два состояния: либо духовный рост (пусть и с падающей скоростью его), либо духовная деградация.

В присутствии серафической личности в себе нельзя жить спокойно. Если человек спокоен, то, значит, так распорядилась его Самость, исхитрившаяся уравновесить саму себя с тем, чтобы серафическая личность не мешала ей, не вмешивалась в самостную жизнь.

* * *

События в Самости – повод для движений в серафической личности. Самость в потоке жизни создает проблемы для серафической личности, которые ей приходится решать. То, что авторское Я натворило в Самости, выносится в серафическую личность на суд, на одобрение или осуждение высшей душою, которая способна отменить действия авторского Я. Энергичность духовного роста определяется тем, насколько активна и эффективна реакция серафической личности на действия авторского Я в Самости.

У высшей души самой по себе не было бы никакой возможности вникать в дела Самости и ее жизнь, если нижним полюсом серафической личности не являлось то самое, что участвует в потоке жизни Самости, – авторское Я.

Психические переживания, вызываемые жизнедействием Самости, переходят в серафическую личность и воспринимаются высшей душою. Некоторые из психических переживаний, переходя в переживания серафической личности, воспринимаются препятствием для жизнедействия высшей души и вызывают ее реакцию. Работа духовного роста по большей части происходит в серафической личности по тем провокациям, которые возбуждают авторское Я в составе Самости и, переносясь в область серафической личности, вводят его в действие.

Серафическая личность, по преимуществу, живет от Самости. Самость в каждом из нас самодеятельная и проживает свою жизнь, то активизируясь, то становясь пассивной. Серафическая личность реагирует на проявления жизни Самости. Важна не столько активизация Самости и ее энергии жизни, сколько то, что за ней реактивно следует в серафической личности. Важна не страстность Самости, а момент освобождения от страстности Самости. Если Самость не действует, то и серафическая личность обычно безмолвствует.

Серафическая личность начинает работать в событийном потоке, в который включена Самость. И работать с разной степенью интенсивности. Наиболее интенсивная реакция серафической личности на Самость приводит к активизации жизни серафической личности. В течение нашей жизни редко бывает, когда Самость в бодрствующем состоянии человека не действует и не поставляет горючий материал для огня жизни серафической личности.

Вовсе не обязательно, чтобы серафическая личность незамедлительно реагировала на действия Самости и ее переживания. Память у человека не в последнюю очередь для того, чтобы жизнепроявления и жизнечувствования Самости сохранять во времени и затем, в любой момент, предъявлять серафической личности на осмысление и суд.

Можно попытаться оценить достоинство Структуры в данный момент дробью: серафическая личность, деленная на Самость. Эта дробь определяет работу авторского Я; когда оно, скажем, более подотчетно высшей душе, а когда крепче управляет эго.

Авторское Я то обращено к эго низшей души и работает в составе Самости, то переключается на высшую душу и работает в составе серафической личности. Быть здесь и там, одно мгновенно, авторскому Я тяжело. Авторскому Я легче жить, перенастраиваясь в один момент туда, в другой сюда. Тем более что серафическая личность сама определяет момент реагирования на Самость. Поэтому жизнедействия серафической личности и Самости обычно разнесены во времени и могут переживаться по отдельности. Что приводит к парадоксальным последствиям.

Все, что заслуживает покаяния, совершает Самость; а само покаяние совершает серафическая личность. Сама по себе Самость оправдывает себя некими соображениями, но каяться не в состоянии. Серафическая личность своими достоинствами и высотами может оправдывать, если и не Самость, то всего человека в том, что он совершает, живя Самостью.

Аскетические усилия нужны человеку не только для того, чтобы принести природные потребности в жертву, совершить подвиг воли или внутреннего очищения умалением психофизиологических потребностей и прочее. Аскетические устремления это стремления серафической личности, а не Самости. Они свидетельствуют о влиянии назначающей воли серафической личности на Самость и о том, что усилия серафической личности достаточно результативны, чтобы заставить Самость произвести действие, которое она не желает. Аскетическое действие зримо свидетельствует серафической личности о результате его волевых усилий. Человек стремится к аскетизму, чтобы, ложно или нет, ощутить могущество своей серафической личности. Серафическая личность вроде бы удовлетворена, когда аскетическая воля побеждает. Так это или не так, но аскету кажется, что его серафическая личность обладает полноценной назначающей волей и правит в Структуре.

* * *

Обычно достоинство человека определяется по нравственным (хороший или плохой человек), или интеллектуальным (умный – глупый), или волевым (сильный – слабый) и прочим критериям. Но есть и еще критерий, в другой координате: значительность человека и незначительность человека.

Хороший и добрый человек может быть хорошим к одним или в одних обстоятельствах и нехорош к другим и в других обстоятельствах, пусть в виде исключения. Незначительный человек – всегда незначителен и значительным, практически говоря, не становится. Если он на миг стал значительным, то он навсегда перестал быть незначительным. Незначительность – постоянная характеристика человека, постоянное состояние жизни, которое, кроме самых редких исключений, не может быть изменено.

Человек может быть добрым, умным, сильным, но незначительным. Среди нас столько хороших и незначительных. Но есть значительные и нехорошие.

Вне зависимости от талантов человека и от вида, который он делает, есть среди людей люди значительные. Значительный человек узнается не сразу, при более или менее серьезном общении с ним, узнается, даже если он чужой тебе. Значительность – не качество филической души, ее творческих возможностей или возможностей авторского Я; и не качество высшей души. Значительность – это качество и достоинство серафической личности, которая придает особую значимость и Самости.

Значительность не означает исключительность. Значительность в человеке такая же норма, как ум или доброта.

У значительного человека есть особое сознание глубины метафизических (метаструктурных) вод своей жизни. Он плавает не на мелкой воде, а на полноводье.

7

Структура образуется, строится, выстраивается в процессе жизни человека и распадается по смерти. Что остается от нее в посмертном мире?

В отпущенном плоти сроке жизни Самость съедается, угасает и умирает, а серафическая личность, напротив, все растет и оживает. Серафическая личность способна выйти из человека вполне ожившей. Самость, живя, идет к смерти. Серафическая личность, когда живет, идет к несмертию или бессмертию. Она, в отличие от Самости, не страшится уходить из этого Мира: не страшится старения, смерти и всего, что приближает к ней. Не боится и людей.

Люди толпы (в том числе и люди культурной толпы) потому и в толпе, что серафическая личность в них спит, ее словно не существует, тогда как Самость скачет вместе с другими скакунами в общем табуне.

Серафическая личность во внутреннем мире большинства людей спит, почти не пробуждается или полупробужается. Большинство проживают жизнь в Самости. Нужно что-то исключительное, чтобы серафическая личность встрепенулась в них.

Серафическая личность активизируется не только, реагируя на Самость, но и сама по себе. И по нескольким линиям. В автономный режим серафическую личность вводит и Общая душа, и импульс коренного Я, и посланец свыше в высшей душе человека. Активность серафической личности возбуждается и от серафической личности другого человека. При этом серафическая личность может заниматься своими делами, не обращая внимания на свою Самость, не зная и не желая знать, как и куда несет ее; но может пытаться управлять ею, задавать ей ход.

Через серафическую личность высшая душа имеет возможность присутствовать в авторском Я, в том числе и в работе Самости. Это присутствие наживается в течение жизни и ставит печать высшей души на авторском Я, работающем в режиме Самости.

Каждый из нас поставлен перед другими людьми и соизмеряет себя с другими Самостью. Самость – всегда перед кем-то и ставит человека перед глазами кого-то. Она мнит себя и не может иначе (если не себя лично, то в качестве частицы общедушевной Самости). Серафическая личность не принимает в этом участия, – хотя бы потому, что она не обращена вовне, не способна видеть себя со стороны (для нее и нет внешней «стороны»), не замечает себя среди других, как это происходит с Самостью.

Самость предъявляется другому человеку при первом общении. Чтобы вникнуть в серафическую личность другого человека, надо сродниться с ним, лучше – полюбить его. Серафическая личность вполне открывается ближнему как «своему другому Я».

Мудрость высшей души никогда не возвысит и не изменит практический разум-хитрость низшей души и Самости. Первое не имеет влияния на второе. Иное дело – интеллект филической души, который способен отменить любое решение разума низшей души. В реальности авторское Я обладает куда более мощной назначающей волей в Самости, чем действующая на автора назначающая воля серафической личности.

Высокие порывы высшей души разбиваются потому, что они действуют не непосредственно на Самость или низшую душу, а через авторское Я, в котором много и мнимодушевного, и обманного, и самообманного, ненадежного, иллюзорного и, главное, самовольного.

От авторского Я зависит исполнение, к которому призывает высшая душа. Если плоть одолела человека, то не следует считать побежденной высшую душу. Плоть и низшая душа никогда не побеждают высшую душу, с которой они не имеют непосредственных точек соприкосновения. Низшая душа в составе Самости подчиняет авторское Я – и вместе с этим и ту установку, которую высшая душа в составе серафической личности предложила авторскому Я. Когда о человеке как таковом говорят, что он «слаб», то имеют в виду «слабость» высшей души его. «Слабость» эта – в неприспособленности сил высшей души непосредственно воздействовать на низшую душу человека. Силы высшей души не предназначены на это, их сила в другом, не в подавлении низшей души.

Высшая душа – душа становящаяся, создаваемая, качественно изменяющаяся, всегда духовно растущая (иначе – отмирающая), то есть переходящая во все более и более высокое состояние. Высшая душа – то, что призвано к духовному росту; это основное и необходимое проявление ее жизни и живучести. Именно это восходящее движение высшей души, – а не сила ее воздействия на самовольное авторское Я или эго низшей души, – воспринимается нами большей полнотой всей нашей жизни.

* * *

Природа серафической личности и Самости разная. Поэтому они часто работают отдельно друг от друга, хотя у них общее звено авторского Я. Вполне может быть, что серафическая личность, включающая в себя авторское Я, почти не воздействует на Самость, включающую то же авторское Я. Самость и серафическая личность в значительной мере функционируют как самостоятельные инстанции Структуры, в той или иной степени учитывающие присутствие и волевое влияние друг друга. Поэтому человек то такой, то совсем другой, то светится, то погружен в темень, то высок, то низок, то пошл, то благороден, то мудр, то хитер, то глуп, то горд, то смирен, то эгоист, то альтруист. Центр тяжести жизни человека мечется, переустанавливаясь с серафической личности на Самость, и наоборот.

Человек живет так или живет иначе в соответствии с горизонтом своего духовного зрения. Обычно горизонт этот до чрезвычайности близок – все основные вопросы, даже вопрос жизни и смерти, не говоря уже о вопросах подлинного и поддельного, истинного и ложного, находятся за горизонтом зрения большинства людей, не зримы ими. Люди путаются в том, что составляет жизнь каждого. Даже то, что перед горизонтом, видно расплывчато и туманно. Узость и слабость духовного зрения свидетельствует: человек живет преимущественно Самостью. Чтобы зрение усилилось и горизонт расширился, необходимо сдвигание центра тяжести Структуры с Самости на серафическую личность. Даже небольшое перемещение такого рода резко изменяет ситуацию во внутреннем мире человека.

Малейшие изменения в серафической личности могут существенно изменить жизнечувствование человека. Чтобы это произошло, нужно, чтобы знаемое серафической личностью (его «слово непроизнесенное») было узнано, произнесено в душе, раскрыло себя выражением в чувстве и мысли, было закреплено в качестве добытого, стало фактом душевной жизни. Многое дается тому, кто может много взять.

Авторское Я в Самости и в серафической личности одно и то же, но повернуто в них разными сторонами. Воля авторского Я выступает в Структуре в разных качествах. Она может быть и исполняющей, и назначающей, и работающей сама на себя. Исполняющей волей авторское Я работает в серафической личности. Когда авторское Я работает в Самости, то оно задействуется в Структуре своей назначающей волей. Влияние высшей души на нее в этом случае минимально.

Для изменения центра тяжести Структуры необходимо ослабить назначающую волю авторского Я в Самости, и усилить его исполняющую волю, действующую в серафической личности. Собственно духовная жизнь всегда подразумевает одоление авторского Я высшей душой. Авторское Я как бы загоняется в Самость, становясь подчиненным началом в составе серафической личности. Без этого духовная жизнь пробуксовывает и сходит на-нет.

8

Условие существования крупицы от Сокровенной Глубины Господа в качестве «подобия» в человеке состоит в том, что это «подобие» своими производными помещено в тело, что оно совмещено с телом.

«Я» и тело завязаны так, что как только прекращает функционировать тело, так прекращает действовать «Я». Смерть – смерть тела. При смерти разрушаются заданные телом пределы отделенности человека и прекращает функционировать центр управления тела, держащий всю Структуру вместе, в несвободе, в подзаконности. Без управления тела Структура не может существовать и разваливается. Между двумя центрами управления Структуры есть таинственная связь.

Непостижимость посмертного существования в том, что при попытке разорвать сознание своего «Я» и своего тела человеческое Я перестает быть человеческим Я и человек перестает быть человеком. Если «Я» после смерти тела и сохраняется, то это никак не управляющее или другое производное коренного Я, и не оно само.

Без тела, дающего «Я» сознание отделенности и тем вычерчивающее его сознание единичности, «Я» человека было бы совсем призрачно, фантомно, не смогло бы служить установителем в «знании себя» и определителем этого знания.

Тело для «Я» – «мое», то есть принадлежащее «Я». Тело – грань двуединства «Я и тело», придающая определенность и четкость человеческому «Я». Взаимосвязь двух Центров правления Структуры – одна из тайн человека.

Тело человека – грань двуединства «Я и тело». Реально существует «Я» в теле, «Я» и тело вместе, хотя функции управления (и другие функции) у них разные. Не сама по себе генетика, астрология или этнос задают исходные параметры человека и осуществляют их, а именно «Я» в генетике, астрологии, этносе, социальной среде и прочем.

«Я» и тело в одной связке. Вследствие этого то, что происходит в теле, скажем, его страдания, могут переводить «Я» из одного состояния в другое.

Свободное управление «Я» и несвободное управление тела в дуэте, и результат – не какофония, а слаженное и цельное Произведение жизни человека.

«Я» и тело в человеке – единое целое, единый Блок Структуры.

Свободный ЦУ «Я» и несвободный ЦУ тела во всех трех сторонах Структуры не могут не быть вместе, одно без другого. В Структуре человека есть единый Блок Управления «Я-в-теле». Этот Блок Управления Структурой разтроен по трем сторонам Структуры. Переживание Я личнодушевной жизни нам дано в теле, то есть в навигации человеческой жизни.

Когда в обиходе говорят о теле и душе в теле, то это вполне справедливо в отношении животного. Структура же внутреннего мира человека содержит ДВА блока.

Связь свободного и несвободных начал управления в человеке составляет единый Блок Управления «Я-в-теле». Другой Блок Структуры – личностный Блок Самости и серафической личности.

Образ всадника на лошади один из самых древних образов, иллюстрирующих движения внутреннего мира человека. Используя его для анализа работы Структуры, представим всадника Блоком Управления, а лошадь личностным Блоком.

Положение о том, что Мир воспринимается и вносится внутрь Структуры телом, не совсем верно. Точнее сказать, что Мир внутрь Структуры человека вносится Блоком Управления, который и отделяет внутренний мир человека от внешнего Мира. Внешний мир воспринимается и проникает внутрь Структуры через Блок «Я-в-теле».

В некотором смысле Структура человека заключена в пределы Блока «Я-в-теле». Люди отгорожены друг от друга не отдельно тело от тела и отдельно «Я» от «Я», а «Я» и телом вместе. Человек отграничен от человека не по душам Структуры, а по Блоку Управления. Один человек отделен от другого своим Блоком «Я-в-теле» и им же соприкасается.

Обновлено 30 июня 2025 года. По вопросам приобретения печатных изданий этих книг - k.smith@mail.ru.